L’impératif de soutenabilité économique, sociale et environnementale

par OFCE[1], ECLM[2], IMK[3], AKW[4]

À l’apogée de la crise de la dette souveraine en zone euro, nous nous sommes engagés dans un examen annuel de la croissance : iAGS -independant Annual Growth Survey. Le projet a fait l’objet d’un premier débat à la fin de l’année 2011 et le premier rapport a été publié en novembre 2011. Notre objectif, en collaboration avec le groupe S & D au Parlement européen, a consisté à discuter et à remettre en question la contribution de la Commission européenne au Semestre européen. Concrètement, il s’agissait de pousser la Commission européenne vers une politique macroéconomique plus réaliste, c’est-à-dire moins axée sur la réduction à court terme de la dette publique, et plus consciente des conséquences sociales de la crise et du parti-pris d’austérité. Pendant 7 ans, nous avons plaidé contre une austérité brutale qui ne permettait pas de contrôler la dette publique, nous avons mis en garde contre le risque catastrophique de la déflation. Nous avons également alerté sur les conséquences sociales de la combinaison mortelle de la crise économique, de la flexibilité accrue du marché du travail et de l’austérité sur les inégalités, en particulier dans la partie basse de la répartition des revenus. Nous ne pouvons pas prétendre avoir changé à nous seuls les politiques de l’Union, mais au moins avoir eu une influence, bien qu’insuffisante et trop tardive pour éviter les cicatrices laissées par la crise.

Aujourd’hui, il est nécessaire de faire de cette initiative un grand pas en avant. L’adoption des ODD (Objectifs de Développement Durable) nécessite une nouvelle approche de la gouvernance économique et de la croissance économique. La mesure de la performance économique doit évoluer vers la mesure du bien-être selon les trois aspects du développement durable – économique, social et environnemental. À cet effet, un large éventail de politiques doit être mobilisé de manière cohérente, ce qui doit faire passer la politique budgétaire d’un rôle dominant à un rôle de facilitation et de soutien. De plus, ces politiques doivent être ancrées dans une stratégie à long terme cohérente et inclusive et doivent être suivies de près pour contrôler qu’elles sont durables.

Jusqu’à présent, l’UE n’a pas adopté cet agenda de manière satisfaisante, et le processus du Semestre européen toujours en vigueur ne permet pas de conduire l’UE vers la réalisation des ODD. De la même manière que l’iAGS a contesté l’orthodoxie dominante dans le domaine macroéconomique, l’iASES 2019 – independant Annual Sustainable Economic Survey, le nouveau nom de l’iAGS – constitue notre contribution au soutien et à la promotion d’une stratégie soutenable.

L’iASES 2019 dresse les perspectives économiques pour l’UE. Le ralentissement à venir résulte en grande partie de l’atténuation progressive de la reprise après la Grande Récession, et de la convergence des taux de croissance vers une trajectoire de croissance potentielle plus faible. Le ralentissement de la croissance coïncide avec la reprise des turbulences politiques: le Brexit, les finances publiques italiennes, la guerre commerciale et les turbulences dans certains pays émergents. La reprise prendra fin à un moment donné, et la zone euro n’est pas encore préparée à cela, car les déséquilibres persistent et le cadre institutionnel reste incomplet[5]. La zone euro a dégagé un excédent commercial important, qui pourrait ne pas être soutenable. La convergence nominale reste un problème important qui doit être résolu par la volonté politique de coordonner plus activement l’évolution des salaires, à commencer par ceux des pays excédentaires. En outre, l’adoption partielle d’une union bancaire peut s’avérer insuffisante pour assurer la stabilité bancaire en cas de chocs défavorables. La BCE pourrait être contrainte à la mise en œuvre de nouvelles politiques de soutien non conventionnelles, politiques qui pourraient être complétées par des mesures automatiques de stabilisation budgétaire transfrontalières au sein de l’UEM.

La situation sociale s’est légèrement améliorée dans l’Union européenne depuis le pire de la crise et, en moyenne, les taux de chômage dans les pays européens ont retrouvé leur niveau d’avant la crise. Cependant, les différences entre les pays et les couches de la population sont encore importantes. Les responsables politiques doivent être conscients des compromis et synergies possibles entre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux en général et les objectifs de développement durable en particulier[6]. Conformément aux ODD et aux objectifs visés par le Socle européen des droits sociaux, iASES vise à promouvoir des politiques -développement des investissements sociaux, politiques industrielles volontaristes, réduction du temps de travail, augmentation de la négociation collective afin de limiter la formation d’inégalités primaires- qui répondent à ces objectifs et permettent de surmonter les conséquences négatives directes et indirectes du chômage.

Le changement climatique est sans doute le défi le plus sérieux auquel nous sommes collectivement confrontés. Il parait donc utile de calculer les budgets carbone pour avertir les décideurs politiques des efforts à fournir pour mettre la société sur la voie de la soutenabilité environnementale. L’iASES évalue la « dette climatique », c’est-à-dire le montant que les pays devront investir ou payer pour qu’ils ne dépassent pas leur budget carbone, ce qui donne lieu à trois informations politiques clés. Il ne reste que quelques années aux grands pays européens avant d’épuiser leur budget carbone sous l’objectif de + 2 ° C. Par conséquent, la dette carbone devrait être considérée comme l’un des problèmes majeurs des décennies à venir car, dans le scénario de référence, elle représente environ 50% du PIB de l’Union européenne pour rester en dessous de + 2 ° C[7]. Il faut délibérément formuler la question du climat en terme de dette, car le concept de déficit excessif s’applique aujourd’hui totalement à la procrastination qui nous caractérise sur ce point.

[1] Coordination par Xavier Timbeau. Contributeurs : Guillaume Allègre, Christophe Blot, Jérôme Creel, Magali Dauvin, Bruno Ducoudré, Adeline Gueret, Lorenzo Kaaks, Paul Malliet, Hélène Périvier, Raul Sampognaro, Aurélien Saussay.

[2] Economic Council of the Labour Movement. Contributeurs : Jon Nielsen, Andreas Gorud Christiansen.

[3] Institüt für Macroökonomie und Konjunkturforschung. Contributeurs : Peter Hohlfeld, Andrew Watt.

[4] Chamber of Labour, Vienna. Contributeurs : Michael Ertl, Georg Feigl, Pia Kranawetter, Markus Marterbauer, Sepp Zuckerstätter.

[5] Cf. « Des défis à venir pour l’Union européenne », OFCE Policy Brief, n° 49, 5 février 2019.

[6] Cf. « Soutenabilité sociale : des Objectifs de Développement Durable aux politiques publiques », OFCE Policy Brief, n° 48, 5 février 2019.

[7] Cf. « Une évaluation exploratoire de la dette climatique », OFCE Policy Brief, n° 44, 11 décembre.

Sources :

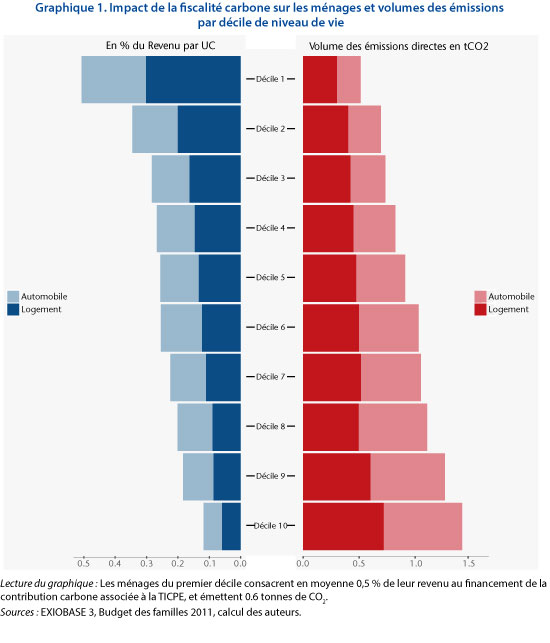

Sources :  La fiscalité sur l’énergie est régressive (voir graphique 1), et son impact pèse en moyenne presque cinq fois plus en proportion du revenu pour les 10% des ménages les plus modestes (décile 1 – revenu moyen par UC de 4 990 €) que les plus aisés (décile 10- revenu moyen par UC de 53 440 €), alors que le niveau d’émissions associées à l’usage du véhicule personnel et au logement est lui trois fois plus important pour le 10e décile que pour le premier.

La fiscalité sur l’énergie est régressive (voir graphique 1), et son impact pèse en moyenne presque cinq fois plus en proportion du revenu pour les 10% des ménages les plus modestes (décile 1 – revenu moyen par UC de 4 990 €) que les plus aisés (décile 10- revenu moyen par UC de 53 440 €), alors que le niveau d’émissions associées à l’usage du véhicule personnel et au logement est lui trois fois plus important pour le 10e décile que pour le premier. Si cette régressivité de la fiscalité carbone était déjà connue et précisée – par des travaux universitaires récents

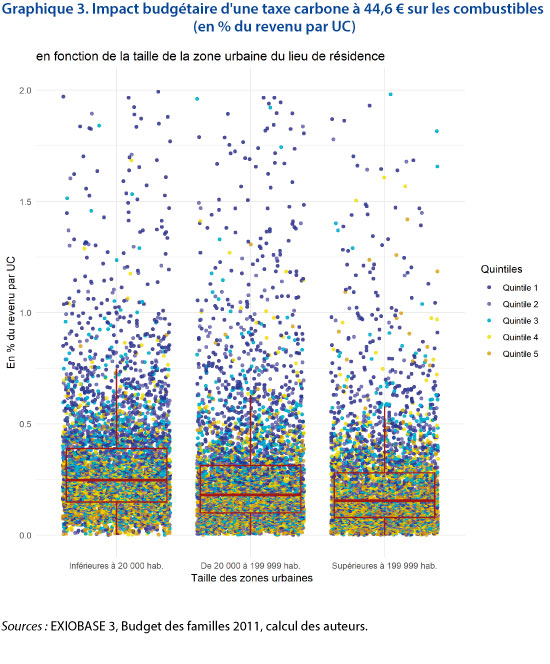

Si cette régressivité de la fiscalité carbone était déjà connue et précisée – par des travaux universitaires récents Une conclusion s’impose face à ce constat, le poids de la fiscalité carbone ne pèse pas de manière équivalente sur le revenu des ménages et dépend d’un ensemble de facteurs découlant des modes de vie. Ceux-ci d’ailleurs résultent de décisions soumises à de nombreuses contraintes – comme la pression des prix de l’immobilier qui pousse les ménages à s’éloigner des centres-villes – ou les conséquences des politiques favorisant l’étalement urbain et s’appuyant sur la mobilité individuelle. La transition rapide vers une société sobre en carbone est inévitable. Pour autant, l’impératif de justice sociale appelle à des politiques d’accompagnement et de compensation pour les plus exposés et les plus vulnérables. Un chèque énergie, sous condition de ressources, même associé à un chèque carburant tenant compte du lieu de résidence ne parviendrait pas à compenser l’hétérogénéité des situations exposées ci-dessus. Il ferait des gagnants, difficiles à justifier, et des perdants, opposants légitimes à la transition. L’acceptabilité sociale de la taxe carbone passe par la prise en compte des cas non moyens, difficilement identifiables par ces seules dimensions, sans quoi cette dernière sera vouée aux gémonies.

Une conclusion s’impose face à ce constat, le poids de la fiscalité carbone ne pèse pas de manière équivalente sur le revenu des ménages et dépend d’un ensemble de facteurs découlant des modes de vie. Ceux-ci d’ailleurs résultent de décisions soumises à de nombreuses contraintes – comme la pression des prix de l’immobilier qui pousse les ménages à s’éloigner des centres-villes – ou les conséquences des politiques favorisant l’étalement urbain et s’appuyant sur la mobilité individuelle. La transition rapide vers une société sobre en carbone est inévitable. Pour autant, l’impératif de justice sociale appelle à des politiques d’accompagnement et de compensation pour les plus exposés et les plus vulnérables. Un chèque énergie, sous condition de ressources, même associé à un chèque carburant tenant compte du lieu de résidence ne parviendrait pas à compenser l’hétérogénéité des situations exposées ci-dessus. Il ferait des gagnants, difficiles à justifier, et des perdants, opposants légitimes à la transition. L’acceptabilité sociale de la taxe carbone passe par la prise en compte des cas non moyens, difficilement identifiables par ces seules dimensions, sans quoi cette dernière sera vouée aux gémonies.