Hélène Périvier OFCE-PRESAGE

L’étude récente publiée par France Stratégie portant sur le partage des charges liées aux enfants après une séparation fait grand bruit (voir notamment Osez le féminisme, Abandon de famille, mais aussi SOS papa…). Ce travail analyse l’évolution du niveau de vie des deux ex-conjoints en tenant compte de l’interaction entre le barème indicatif de pensions alimentaires et le système fiscalo-social. Cette perspective est stimulante car il s’agit de voir si la redistribution opérée par l’Etat social intègre de façon juste et équitable les coûts de l’enfant supportés par chaque ex-conjoint.

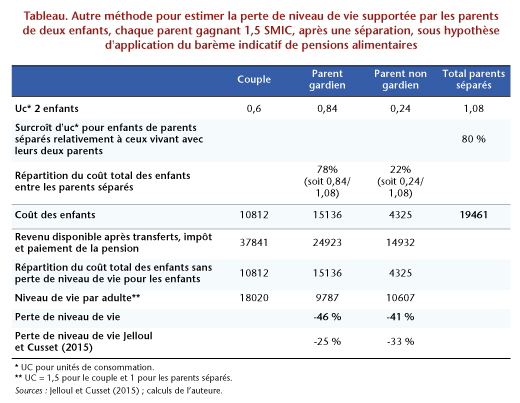

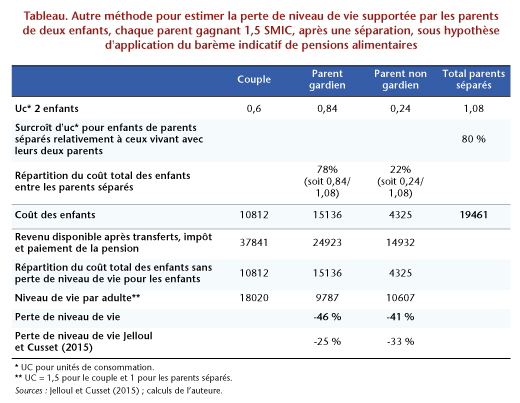

On y lit qu’après une séparation, les niveaux de vie des deux ex-conjoints diminuent fortement. De plus, les simulations de cas-types réalisées « indiquent que l’application du barème [ barème indicatif de référence fourni aux juges] aboutit en l’état actuel de la législation socio-fiscale à ce que la charge des enfants entraîne un sacrifice de niveau de vie sensiblement plus important pour le parent nongardien que pour le parent gardien ». Autrement dit, les pères séparés consentiraient à un sacrifice de niveau de vie plus important que les mères, si le juge appliquait à la lettre le barème indicatif. Selon, le ministère de la Justice ce barème n’est pas appliqué par les juges, tant les situations sont à chaque fois spécifiques. Cette étude porte donc sur ce que serait le niveau de vie des parents séparés si le barème était appliqué, et non pas sur le niveau de vie effectif. Or, le tableau des résultats présenté dans la note en première page est titré « Estimation de la perte de niveau de vie supportée par les parents de deux enfants (en pourcentage par rapport à une situation sans enfant, calcul net des aides publiques)». Qui lira vite, pensera qu’il s’agit de la situation réelle des parents séparés.

Bien que portant sur le barème de pensions alimentaires et non sur les décisions des juges elles-mêmes, cette étude soulève une question pertinente. Mais les résultats sont fragilisés par d’importants problèmes méthodologiques : la notion de sacrifice de niveau de vie ne tient pas compte de la division sexuée du travail et de son impact sur la carrière des mères ; les cas-types mis en avant ne sont pas nécessairement représentatifs (notamment en ce qui concerne le statut marital avant la séparation) ; l’utilisation faite des échelles d’équivalence[1] conduit à assimiler « niveau de moyen du ménage » et « niveau de vie individuel », enfin une approche par le maintien du niveau de vie de l’enfant aurait conduit à un tout autre résultat. De fait, proposer le modèle de micro-simulation comme outil d’aide à la décision des juges semble quelque peu prématuré aux regards de ces critiques.

De la notion de « sacrifice de niveau de vie »

Dans tous les cas simulés, les parents séparés perdent en niveau de vie relativement à la situation en couple (à revenu inchangé). Ce résultat est conforme à ceux de travaux récents, comme par exemple Martin et Périvier, 2015, Bonnet, Garbinti, Solaz, 2015, ou le rapport du HCF. La séparation est coûteuse pour les deux parents du fait de la perte d’économies d’échelle (par exemple il faut deux logements au lieu d’un seul, …). Au-delà de la baisse de niveau de vie de chaque parent, les auteurs calculent le « sacrifice de niveau de vie » que subissent les parents avant et après la séparation.

Le « sacrifice de niveau de vie » est censé être calculé en rapportant le coût de l’enfant au revenu disponible dont aurait disposé le parent s’il n’avait pas eu d’enfant. Or, le sacrifice de niveau de vie consenti par la mère ayant la garde de l’enfant (respectivement le père) est en fait calculé en rapportant le coût de l’enfant au niveau de vie d’une femme célibataire sans enfant ayant le même niveau de salaire que la mère séparée (idem pour le père).

Cette méthode ne permet pas d’estimer le « sacrifice de niveau de vie » car la mise en couple et la formation de la famille s’accompagne d’une division sexuée du travail largement documentée dans la littérature, et qui implique que cette femme séparée aurait eu un niveau de salaire, et plus globalement une carrière, différents si elle était restée célibataire sans enfant. Si une femme cadre supérieure vivant en couple s’arrête de travailler pour s’occuper des enfants et que le couple se sépare, la notion de « sacrifice de niveau de vie » impliquerait un gain important en niveau de vie pour cette femme, puisque le coût de l’enfant serait rapporté au RSA, alors qu’elle aurait perçu un salaire élevé si elle n’avait pas eu d’enfant, car elle aurait continué à travailler.

Autrement dit, le bon contrefactuel, c’est-à-dire la situation à laquelle on doit comparer le niveau du parent séparé pour évaluer le sacrifice de niveau de vie qu’elle (ou il) subit, devrait être le revenu qu’aurait eu la femme (ou l’homme) séparée (en tenant compte de ses caractéristiques personnelles) si elle (ou il) n’avait pas été en couple et si elle (il) n’avait pas eu d’enfant. Ce faisant, les calculs auraient conduit à un sacrifice de Madame nettement plus important que celui calculé dans l’étude. On voit ici la nécessité d’une approche économique qui intègre les comportements des agents par rapport à une approche comptable.

Des cas-types atypiques ?

En mobilisant le modèle de micro simulation Openfisca, les auteurs simulent différentes situations et évaluent la perte de niveau de vie de chaque ex- conjoint après la séparation.

Les cas-types permettent de comprendre les interactions complexes entre le système fiscal et social et, pour le sujet abordé ici, le barème indicatif de pensions alimentaires. La critique généralement faite aux études sur cas-type est qu’elles ne donnent pas la représentativité des situations simulées : de fait pour éviter de se focaliser sur des cas marginaux, on ajoute des données relatives à la fréquence des situations choisies comme étant « typiques ». S’agissant de la répartition des revenus, dans les trois quarts des cas les femmes gagnent moins que leur conjoint (Insee). Il conviendrait de regarder la répartition des revenus entre conjoints avant la rupture et de voir quels sont les cas les plus courants et d’affiner en ne retenant que les cas pour lesquels le juge fixe une pension, soit dans seulement 2 cas sur 3 (Belmokhtar, 2014).

De même, faire un focus sur le cas d’un couple ayant deux enfants à charge n’est pas sans conséquence[2], dans la mesure où avec un seul enfant à charge le montant des prestations familiales baisse, de fait les revenus sociaux perçus par la mère seraient plus faibles (notamment les allocations familiales ne sont pas versées pour un enfant mais à partir de deux enfants) et son niveau de vie également. Les statistiques fournies par le ministère de la Justice indiquent que le nombre moyen d’enfants est de 1,7 dans le cas de divorces et 1,4 dans les cas d’union libre (Belmokhtar, 2014).

Enfin, rien n’est dit explicitement sur la situation maritale d’avant la séparation : mariage ou union libre ?

– Soit les auteurs considèrent les couples mariés. Dans ce cas, si les salaires des ex-conjoints sont différents (cas n° 4 qualifié d’ « Asymétrie des revenus »), comment la perte du bénéfice du quotient conjugal est-elle répartie ? Après le divorce, le gain fiscal issu de l’imposition jointe est perdu : Monsieur paie alors le montant d’impôt au regard de son salaire et non plus de la moyenne des salaires du couple. Ce surcroît d’impôt pèse sur son niveau de vie et le « sacrifice de niveau de vie » calculé pour le père divorcé serait alors en partie le résultat de la perte du bénéfice du quotient conjugal et non pas du coût issu de la charge d’un enfant séparé.

– Soit les auteurs ne considèrent que les couples en union libre, ce qui semble être le cas au regard du vocabulaire mobilisé « séparation, union, parents séparés etc… », mais alors cela nous ramène la critique concernant la représentativité des cas-types dans la mesure où plus de la moitié des décisions de justice relatives à la résidence des enfants sont liées à des divorces (Carrasco et Dufour, 2015). Par ailleurs, les pensions fixées par le juge sont d’autant plus éloignées du barème qu’il s’agit d’une séparation et non d’un divorce, ce qui limite la portée de l’étude.

Du bon usage des échelles d’équivalence

Les échelles d’équivalence permettent de comparer les niveaux de vie des ménages de tailles différentes, en appliquant des unités de consommation (uc) pour établir un « équivalent adulte ». Ces échelles reposent sur des hypothèses fortes qui ne permettent pas une utilisation tous azimuts de cet outil :

– les individus appartenant à un même ménage mettent intégralement leurs ressources en commun ;

– les personnes appartenant à un même ménage disposent du même niveau de vie (niveau de vie moyen obtenu en divisant le revenu total du ménage par le nombre d’uc du ménage). Cette hypothèse découle de la première ; le niveau de vie est assimilé au bien-être.

Les échelles d’équivalence donnent une estimation du surcoût lié à la présence d’une personne supplémentaire dans un ménage. Elles ne disent rien quant à la façon dont les ressources sont effectivement allouées dans le ménage. Ceci tient à l’hypothèse de mise en commun des ressources, hypothèse contestable (voir notamment Ponthieux, 2012) et qui conduit à attribuer le niveau de vie moyen du ménage à chaque individu. Un couple dispose de 1,5 uc. De fait, un couple A dans lequel Monsieur gagne 3 SMIC et Madame 0 SMIC a le même niveau de vie qu’un couple B dans lequel les deux gagnent 1,5 SMIC. Cette méthode permet de comparer les niveaux de vie moyens de deux ménages, mais pas les niveaux de vie des individus qui les composent. Madame vivant dans le couple B a probablement un niveau de vie individuel supérieur à celui de Madame vivant dans le couple A, du fait de son pouvoir de négociation accru dans un contexte de salaire identique. Ainsi comparer les niveaux de vie moyens du couple avec les niveaux de vie individuels lorsque le couple se sépare est trompeur.

De même, pour évaluer la charge financière que représentent les enfants pour la mère séparée par exemple, les auteurs appliquent le ratio uc lié aux enfants sur le total des uc du ménage, au revenu disponible de la femme (salaire moins les impôts payés, plus les prestations reçues et la pension versée par son ex-conjoint au titre des deux enfants dont elle a la garde). Mais rien ne dit que la mère séparée n’alloue pas davantage de ressources à ses enfants que ce qui est estimé par ce ratio d’uc (en matière de logement, elle peut par exemple dormir dans le salon pour que les enfants aient chacun leur chambre).

Les critiques méthodologiques faites aux échelles d’équivalence en limitent l’utilisation (voir Martin et Périvier, 2015). Elles ne permettent pas de comparer les niveaux de vie des individus, mais seulement le niveau de vie de ménages de taille différente.

Quid du niveau de vie de l’enfant ?

Les travaux consacrés à l’estimation du niveau de vie des parents séparés sont rares. Pour fixer les uc par enfant au regard de la situation maritale de leur parents (en couple ou séparés), les auteurs s’appuient sur une étude australienne qui les conduit à majorer les uc attribuées aux enfants dès lors que les parents sont séparés. Le coût d’un enfant de parents séparés est supérieur à celui d’un enfant vivant avec ses deux parents. Ils optent pour la formule suivante :

– un enfant vivant avec ses deux parents correspond à 0,3 uc ;

– un enfant vivant avec sa mère en garde classique à 0,42 uc et 0,12 pour le père non gardien ; soit 0,54 au total pour les deux ménages.

Ainsi le coût d’un enfant de parent séparé est supérieur de 80 % à celui d’un enfant vivant avec ses deux parents. Il est probable que la plupart des parents séparés font tout leur possible pour que les conditions de vie de leurs enfants restent inchangées après une séparation. Une approche qui viserait au maintien du niveau de vie de l’enfant permet d’en tenir compte. En majorant de 80 % le coût des enfants lorsqu’ils vivent avec leurs deux parents, et en le redistribuant au prorata des uc attribuées pour enfants de parents séparés, le parent gardien a une perte de niveau de vie supérieure à celle du parent non gardien (voir le tableau). Cette méthode est elle aussi contestable car on applique le surcroît d’uc des enfants de parents séparés par rapport aux enfants vivant en couple au coût monétaire calculé dans le cas du couple élevant ses enfants. Mais, le choix de cette approche inverse le résultat.

Toute analyse statistique repose sur des hypothèses permettant de « qualifier » ce que l’on souhaite « quantifier », c’est inévitable (soit parce qu’on ne dispose pas de l’information, soit par mesure de simplification et pour faciliter l’interprétation). Des hypothèses toujours trop fortes, des résultats toujours trop sensibles, des méthodologies perfectibles sont le lot quotidien des chercheur-e-s. Apporter des éclairages, poser les bonnes questions, ouvrir des perspectives nouvelles, nourrir et se nourrir de la contradiction, voilà leur apport à la société.

L’étude publiée par France Stratégie a le mérite d’ouvrir un débat sur un sujet complexe qui met au défi notre système socio-fiscal. Mais les réponses qu’elle y apporte ne sont pas convaincantes. Si les auteurs conviennent que « L’intérêt de ce travail de simulation est avant tout illustratif», ils n’en souhaitent pas moins « a minima, proposer aux juges et aux parents un outil permettant de simuler la situation financière des deux ménages issus de la séparation, en intégrant l’impact du système socio-fiscal. » Cela semble prématuré au regard de la fragilité des résultats présentés.

[1] Pour comparer le niveau de vie de ménages de tailles différentes, des échelles d’équivalence sont estimées à partir d’enquêtes et selon plusieurs méthodes. Elles permettent de se rapporter à un niveau de vie en « équivalent adulte », ou encore en « unité de consommation » (uc). Dans cette perspective, le niveau de vie d’un ménage dépend de son revenu global, mais aussi de sa taille (nombre et âge de ses membres).

[2] Certes, le graphique 7 du document de travail résume les situations selon le nombre d’enfants, mais dans la note l’accent est mis sur le cas avec deux enfants.