La suppression de la Dispense de recherche d’emploi : quand les gouvernements augmentent volontairement le décompte des chômeurs !

par Gérard Cornilleau et Bruno Ducoudré

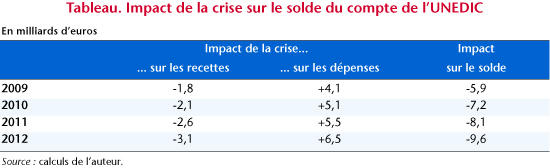

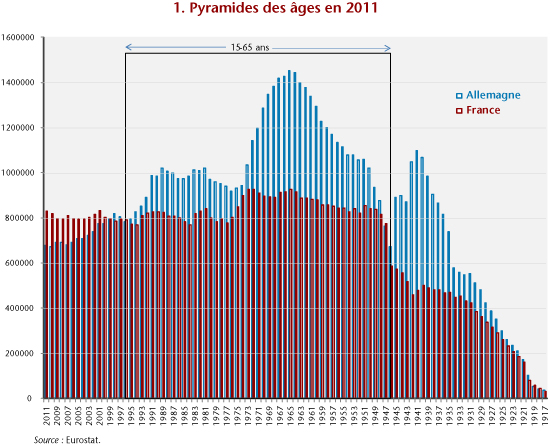

Entre le dernier trimestre de 2008 et le troisième trimestre de 2015, le chômage, mesuré au sens du BIT[1], a augmenté de 962 000 personnes en passant de 2 millions à 2,9 en France métropolitaine, soit une hausse de l’ordre de 48 % (+2,8 points de taux de chômage). Le chômage des seniors de 55 ans et plus a plus que doublé, passant de 122 000 à 303 000 personnes entre 2008 et 2014 (+3 points de taux de chômage). Le nombre de demandeurs d’emplois de 55 ans et plus enregistré par Pôle emploi en catégorie A (celle qui se rapproche le plus de la définition du chômage par le BIT) a quant à lui augmenté de 372 000 entre les fins décembre 2008 et 2014, ce qui correspond à un quadruplement des seniors demandeurs d’emploi. Dans le même temps, le total des demandeurs d’emploi de catégorie A[2] passait de 2,25 millions à 3,25 soit une hausse de l’ordre de 53 %. Peu concernés par le chômage avant la crise, les seniors auraient donc connu une forte dégradation de leurs situations absolue et relative. Cette évolution était attendue car le recul de l’âge de la retraite implique que les seniors restent actifs plus longtemps : certains en emploi d’autres au chômage. C’est bien ce que l’on a observé avec une augmentation de 11 points du taux d’emploi des 55-59 ans et de plus de 9 points de celui des plus de 60 ans entre 2008 et 2014. Le bilan de l’évolution de la situation des seniors sur le marché du travail au cours de la crise est donc contrasté : d’un côté, on a observé une hausse importante de l’emploi dans un contexte de crise ; de l’autre, le nombre de chômeurs a fortement augmenté, ce qui confirme la difficulté de retrouver un emploi après 55 ans et la situation fragile des actifs en fin de carrière.

Ce constat doit être nuancé car au cours de la même période une réforme administrative est venue perturber la mesure du chômage des seniors. Jusqu’en 2008, les plus de 50 ans pouvaient en effet être dispensés de recherche d’emplois. Cette dispense leur évitait d’avoir à actualiser mensuellement leur inscription à l’ANPE (puis à Pôle emploi) lorsqu’ils étaient, en pratique, en attente de leur départ en retraite. Pour les demandeurs d’emploi approchant l’âge légal de la retraite ayant un horizon de vie active très court[3], le plus souvent indemnisés et à peu près certains de ne pas pouvoir retrouver un emploi, cette mesure permettait de mettre en cohérence leur position administrative avec la réalité de leur situation : ces personnes, à quelques mois de la retraite, n’étaient effectivement pas à la recherche d’un emploi et il n’était ni réaliste, ni socialement justifié de leur imposer des actions de recherche active d’emploi ou la participation à une formation inutile.

La possibilité d’être dispensé de recherche d’emploi a toutefois été supprimée au motif de ce qu’elle pouvait être incitative à la sortie prématurée de l’activité. La DRE (Dispense de recherche d’emploi) ne concernait que les demandeurs d’emploi et elle ne prenait place qu’une fois la sortie d’activité réalisée. Contrairement à la préretraite, qui garantissait en plus une rémunération jusqu’à la retraite dont le montant était en général plus élevé que l’indemnisation du chômage, elle ne constituait donc pas une incitation importante. On a d’ailleurs pu observer qu’une fois cette dispense supprimée, le nombre de sorties d’activité vers le chômage n’a pas diminué. Les seuls effets auront été sociaux en imposant aux chômeurs âgés une recherche « active » sans grandes chances d’aboutir, et statistique en majorant le nombre des demandeurs d’emploi de catégorie A.

L’impact de la suppression de la DRE sur la statistique du nombre de demandeurs d’emploi explique probablement une part de la hausse du chômage des seniors âgés de 55 ans et plus. Autrement dit le changement de « thermomètre » lié à la disparition des DRE aura biaisé à la hausse l’évolution du chômage depuis 2008. Contrairement à l’habitude, le traitement statistique aura ainsi été à rebours de l’objectif habituel de minoration du chômage. Mais dans quelle proportion ?

Pour évaluer la dérive statistique du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, on fait l’hypothèse que si l’on avait maintenu la dispense de recherche d’emploi, le taux de DRE aurait évolué parallèlement à l’allongement de la durée séparant les seniors de 55 ans et plus de l’âge de la retraite requis pour bénéficier du taux plein de la retraite[4]. Ce déplacement homothétique du taux de DRE et de l’âge de la retraite aurait conduit à une légère baisse du taux de DRE moyen dont nous avons donc tenu compte.

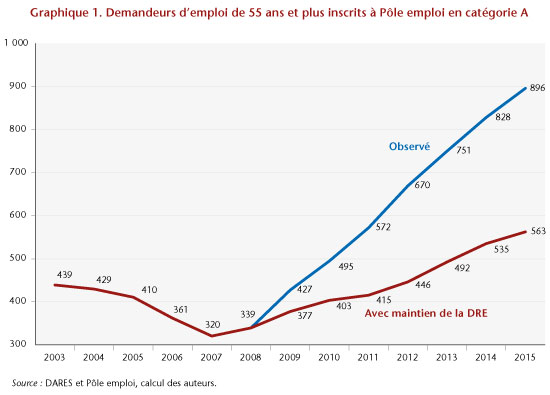

Le graphique 1 montre que le biais qui résulte de la suppression de la DRE est très important. La disparition de la DRE expliquerait la moitié de la hausse du nombre d’inscrits de 55 ans et plus depuis 2008 : l’augmentation observée de 557 000 chômeurs n’aurait été que de 224 000 ; en fin d’année 2015, le niveau observé du nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A aurait été plus faible de 330 000.

Corrigé de la suppression des dispenses de recherche d’emploi, la hausse du nombre de seniors demandeurs d’emploi de plus de 55 ans apparaît moins marquée : il aurait augmenté de 224 000 entre décembre 2008 et décembre 2015 alors que la population active correspondante augmentait dans le même temps de plus de 1,1 million[5].

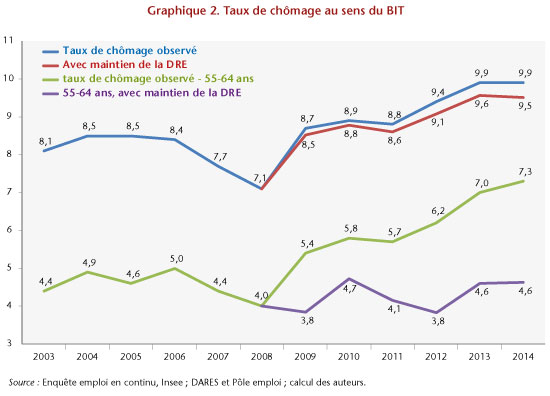

L’impact de la suppression de la DRE sur le taux de chômage au sens du BIT peut également être évalué à partir de l’enquête emploi[6]. La plus grande partie des DRE est considérée comme inactive (84% en 2008), les autres personnes se déclarant dispensées étant soit considérées comme chômeurs au sens du BIT (9% en 2008), soit en emploi (7% en 2008). Pour évaluer l’impact de la suppression de la DRE sur le taux de chômage, on suppose le maintien du ratio de personnes inactives en DRE sur « inactifs DRE + chômeurs » à son niveau de 2008, par âge pour les 55-65 ans, en faisant évoluer ce taux à partir de 2010 pour prendre en compte le décalage de l’âge minimum de liquidation de la retraite. Il en résulte que le taux de chômage au sens du BIT aurait été inférieur de 0,4 point à son niveau observé en 2014, soit 110 000 chômeurs de moins au sens du BIT[7]. Le taux de chômage des 55-64 ans aurait augmenté de 0,6 point entre 2008 et 2014 contre 3,3 points observés.

Ce diagnostic qui relativise la hausse du chômage des seniors observée depuis 2008 ne dit rien de la situation financière et sociale des sans-emplois de 55 ans et plus : le maintien des dispenses de recherche d’emploi les aurait simplement sortis de la catégorie A des demandeurs d’emploi, sans changer leur situation en matière de revenus.

Etablir un bilan précis de la suppression de la DRE est difficile et nous n’avons pas tenté de l’établir ici. Il est toutefois utile de rappeler que la situation des seniors au chômage est très hétérogène entre ceux, chômeurs de longue durée, qui ne disposent que d’une faible indemnisation du chômage ou du RSA[8] et les « faux préretraités » ayant pu négocier une rupture conventionnelle de leur contrat de travail et bénéficiaires, jusqu’au moment de leur retraite, d’une indemnisation pleine. Ces deux catégories très différentes sur le plan social, ont en commun d’avoir très peu de chance de retrouver un emploi. On peut d’ailleurs facilement imaginer qu’elles sont très peu actives à cet égard. Leur maintien en catégorie A est dans ces conditions parfaitement illusoire.

La DRE entérinait une situation de fait qu’on a voulu ignorer en la supprimant. Dès lors, on a créé une situation assez hypocrite dans laquelle les seniors sortis de l’emploi sont sommés d’en rechercher un activement, fusse quelques mois avant leur départ en retraite, alors que l’état du marché du travail ne permet pas d’envisager que ces démarches puissent aboutir.

Le traitement social du chômage, qu’on a diabolisé au motif de la désincitation au travail, mériterait certainement d’être réintroduit pour les seniors en fin de carrière exclus de leur emploi par accident (faillite de l’entreprise, fermeture de site, …) ou en accord avec leur entreprise par le biais d’une rupture conventionnelle avantageuse. Cette gestion sociale devrait sans doute s’appuyer sur plusieurs actions selon qu’elle viserait à retenir dans l’emploi les seniors[9], ou à améliorer les revenus et la situation sociale des chômeurs de longue durée âgés ou à très faibles ressources. Des emplois subventionnés réservés aux seniors (sur le modèle des emplois jeunes) pourraient par exemple aider ceux qui sont encore loin de l’âge de la retraite. Enfin la dispense de recherche d’un emploi pour ceux qui sont proches du départ en retraite, accompagnée d’une meilleure indemnisation pour les moins favorisés, ferait disparaître une exigence absurde d’activité et permettrait une réduction du nombre des inscrits en catégorie A qui est, comme on le sait, un objectif politique majeur des gouvernements. Il est assez paradoxal que pour d’assez mauvaises raisons, très liées à l’idéologie du « tout travail », les gouvernants aient finalement agi pour augmenter le nombre des demandeurs d’emplois comptabilisés et par ricochet le nombre de chômeurs BIT.

[1] Le chômage au sens du BIT regroupe les actifs sans emploi (i.e. n’ayant pas travaillé, ne serait-ce qu’une heure, dans la semaine de référence de l’enquête), à la recherche active d’un emploi et disponible pour en occuper un. La catégorie A des demandeurs d’emplois inscrits à Pôle emploi regroupe les sans-emplois n’ayant pas du tout travaillé dans le mois et soumis à une obligation de recherche active d’emploi.

[2] France métropolitaine.

[3] En 2008, 80 % des dispensés de recherche d’emploi avaient 58 ans et plus. Seuls 3 % avaient moins de 56 ans. Le nombre de DRE pour lesquels un effort de recherche d’emploi aurait été justifié par une espérance de vie en activité de l’ordre de cinq ans était donc très réduit. En pratique les DRE s’appliquaient bien à des chômeurs très proches de l’âge de la retraite.

[4] Le nombre de dispensés de recherche d’emploi avant 55 ans est très faible. Il a été négligé dans les calculs présentés ici.

[5] Précisément, d’après les données de l’enquête emploi, de 1,184 million entre les moyennes annuelles de 2008 et 2014.

[6] Jusqu’en 2012, les personnes âgées de 55 à 65 ans se déclarant dispensées de recherche d’emploi sont identifiables dans l’enquête. Pour 2013 et 2014, on utilise le nombre de DRE donné par la DARES, que l’on impute par âge à partir de la répartition par âge donnée par la DARES pour 2013. La répartition des DRE entre actif/inactif/chômeur au sens du BIT est celle de l’enquête emploi pour 2012.

[7] L’écart entre la hausse des demandeurs d’emploi liée à la suppression de la DRE et la hausse des chômeurs au sens du BIT s’explique par le fait qu’au sein des demandeurs d’emploi en DRE, une partie des seniors peut exercer une activité, ou rechercher activement un emploi et être ainsi considérée comme chômeur dans l’enquête emploi. L’écart s’explique aussi par la différence des sources de données : données administratives pour la DARES-Pôle emploi contre données d’enquête pour l’Insee.

[8] Les plus de 60 ans bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou du RSA bénéficient en outre d’une prime transitoire de solidarité (PTS) de 300 € par mois

[9] Pourquoi pas une autorisation administrative pour les ruptures conventionnelles concernant les plus de 55 ans ? La législation actuelle prévoit déjà une homologation des ruptures conventionnelles mais le contrôle de l’administration ne porte que sur le respect des formes (délais de rétractation conforme, montant des indemnités, etc.) et sur la vérification de la liberté de consentement des parties. Pour les plus de 55 ans il serait possible d’élargir le champ du contrôle de manière à tenir compte de l’intérêt général et des conséquences, y compris pour l’assurance chômage, des arrangements opportunistes entre salariés et entreprises permettant de réintroduire un système opaque de préretraites démissions.