L’école maternelle à la dérive

Par Hélène Périvier

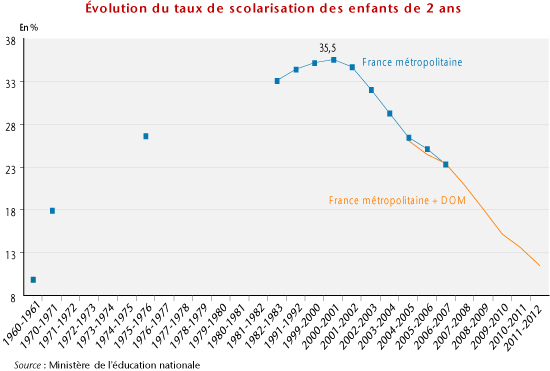

En 2000 plus de 35% des enfants de 2 ans étaient scolarisés, à la rentrée 2011 seuls 11% l’étaient, un niveau proche de celui que la France connaissait dans les années 1960 (graphique). L’Etat n’ayant pas l’obligation légale de scolariser les enfants avant 6 ans[1], les contraintes budgétaires que connaît l’Education nationale pèsent davantage sur l’école préélémentaire : l’école maternelle est le parent pauvre de l’Education nationale. Ce constat soulève trois questions :

(1) La première concerne le principe d’égalité d’accès à l’éducation. En effet, l’âge auquel les enfants entrent dans le système scolaire dépend davantage de leur lieu d’habitation et de leur mois de naissance que de leur développement cognitif ou encore du désir de leurs parents de les scolariser[2]. C’est donc une question de justice qui se pose ici.

(2) La deuxième concerne les finances publiques et la transparence dans l’attribution des compétences dévolues à l’Etat, aux collectivités locales et à la branche famille de la Sécurité sociale. L’école maternelle relève de la responsabilité du ministère de l’Education nationale et pour partie des collectivités locales (accueil périscolaire et cantine) ; la garde des jeunes enfants est, quant à elle, pilotée par le ministère de la Famille via la branche famille de la Sécurité sociale (précisément la Caisse nationale des allocations familiales). Cette césure institutionnelle soulève un problème de gouvernance de l’accueil des jeunes enfants. En effet, la perte de vitesse de la scolarisation des moins de 3 ans accroît la pénurie de places d’accueil des jeunes enfants. Ainsi, malgré les efforts d’investissements réalisés par la branche famille et par les collectivités locales pour créer de nouvelles places d’accueil collectif, en 15 ans la capacité d’accueil dans des établissements d’accueil collectif du jeune enfant, (EAJE, du type crèche, halte-garderie, …) des moins de 3 ans a diminué de 30 000 places. Le développement de l’accueil individuel, issu de la mobilisation du réseau d’assistantes maternelles, a permis une augmentation nette du nombre de places totales (voir note longue sur le sujet) mais dans des conditions très différentes de celles d’un accueil collectif. Ainsi, la moindre scolarisation des enfants de 2 ans modifie les types de financement du secteur de la petite enfance. Les modes de garde collectifs ou individuels sont financés par la CNAF (66% hors participation des familles), 22% par les communes, 12% par l’Etat, alors que l’école maternelle est financée par l’Etat (54%) et les communes (46%). En se dégageant de l’école maternelle, l’Etat fait porter sur les autres acteurs, essentiellement la CNAF, le poids de la prise en charge des enfants de moins de 3 ans.

(3) Enfin, outre les problèmes liés à la gouvernance du secteur de la petite enfance, on constate la baisse de la scolarisation des enfants de deux ans. Cette dérive soulève une question de redistribution entre différents type de ménages. Les dépenses de l’Etat et des collectivités locales sont financées par l’ensemble des ménages, avec ou sans enfant, à travers l’impôt. En revanche, l’accueil des jeunes enfants est financé essentiellement par la CNAF, donc par les cotisations assises sur le travail. Enfin la participation financière directe des parents diffère entre école maternelle et accueil du jeune enfant : certes l’école maternelle n’est pas « gratuite » puisque les parents paient les frais de cantine et l’accueil périscolaire, mais cette participation est plus faible en moyenne que celle qu’ils paient pour l’accueil de leur enfant (les familles paient environ 20% du coût total d’une place en EAJE, et seulement 7% pour l’accueil à école et dans le système périscolaire)[3]. La réduction de la scolarisation des enfants de 2 ans a donc des conséquences redistributives entre les ménages qui mériteraient plus de transparence.

Construire un véritable service public de la petite enfance exige de repenser le lien entre l’école préélémentaire et l’accueil des plus jeunes enfants. L’école maternelle fait partie des atouts du système français de prise en charge des jeunes enfants et du système éducatif. Un objectif pourrait être de retrouver le niveau de scolarisation des moins de 3 ans que la France connaissait en 2000, ce qui impliquerait d’accueillir 182 000 enfants supplémentaire à l’école, à démographie inchangée. Associée à la création de 218 000 places d’accueil collectif supplémentaires, cette orientation permettrait de résorber la pénurie de places d’accueil des moins de 3 ans estimée à environ 400 000 places. Répartie sur 10 ans, l’effort reposerait sur une dépense annuelle de 940 millions d’euros dont 30% consacrés à la scolarisation. Finalement l’ouverture progressive de ces places conduirait à une dépense annuelle de fonctionnement de 475 millions d’euros qui monterait en charge progressivement pour atteindre 4,75 milliards d’euros par an au bout de 10 ans.

Ce choix permettrait de rationaliser la dépense publique en proposant des parcours explicites de prise en charge des jeunes enfants et de clarifier les compétences des différents acteurs dans ce secteur. Il exige la création de postes d’enseignants et d’assistants, il permet de dynamiser et de sécuriser les parcours professionnels des mères (et non des pères, qui le plus souvent n’adaptent pas leur parcours professionnel lors de l’arrivée d’un enfant), encore trop souvent contraintes d’interrompre leur carrière faute de ne pouvoir trouver un accueil de qualité pour leurs enfants. Un service public de la petite enfance est porteur d’égalité et de justice mais aussi de dynamisme économique.

[1] « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande », Article L 113-1 du Code de l’Education. Cet article a été modifié par la loi no 2005-380 du 23 avril 2005 : l’accueil des enfants de 2 ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, quelle que soit la zone géographique (Observatoire de la petite enfance, 2010).

[2] Les règles appliquées en matière de scolarisation évoluent en fonction de la capacité d’accueil des écoles, et varient sensiblement sur le territoire. Le taux de scolarisation à 2 ans varie de 4% dans le Haut-Rhin à 66% dans le Morbihan (Blanpain, 2006). Dans certaines zones, les enfants nés en début d’année ne sont scolarisés qu’à l’âge de 3 ans et demi alors que les enfants nés en fin d’année civile sont scolarisés avant l’âge de 3 ans.

[3] Selon l’Observatoire national de la petite enfance, les familles paient environ 388 euros sur un coût total de 5 374 euros pour un enfant scolarisé. Selon le HCF, les familles paient environ 1,65 euros par heure sur un coût total de 7,76 euros/heure pour un enfant accueilli en EAJE.