Promoting the Energy Transition Through Innovation

by Lionel Nesta, Elena Verdolini, and Francesco Vona

With the striking exception of the USA, countries around the world are committed to the implementation of stringent targets on anthropogenic carbon emissions, as agreed in the Paris Climate Agreement. Indeed, for better or for worse, the transition towards decarbonisation is a collective endeavour, with the main challenge being a technological one. The path from a fossil-based to a sustainable and low-carbon economy needs to be paved through the development and deployment of low-carbon energy technologies which will allow to sustain economic growth while cutting carbon emissions.

Unfortunately, not all countries have access to the technologies which are necessary for this challenging transition. This in turn casts serious doubts on the possibility to achieve deep decarbonisation. Developed countries accumulated significant know-how in green technologies in the last decades, but most of developing and emerging countries do not have strong competences in this specific field. Yet, it is in these latter countries that energy demand, and hence carbon emissions, will increase dramatically in the years to come. The issue at stake is how to reconcile the need for a global commitment to the energy transition with the reality of largely unequal country-level technological competences.

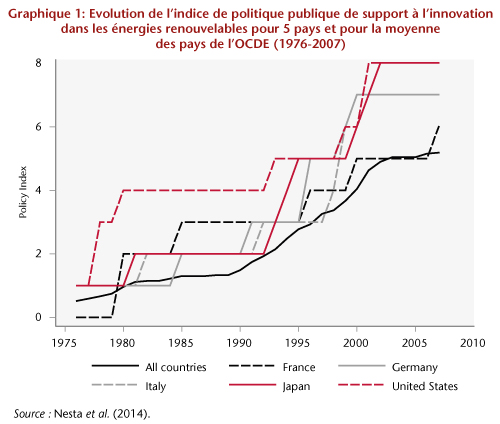

Public R&D investments play an important role in the diffusion and deployment of low-carbon technologies. Public investment in research is the oldest way by which countries have supported renewable energy technologies. For instance, following the two oil crises of the 1970s, the United States invested a significant amount of public resources in research and development on wind and solar technologies, with a subsequent increase of innovation activities in these fields. The same pattern can be observed in the last two decades in Europe, where solar, wind and other low carbon technologies have been supported by public money. But innovation policies and R&D investments are only one of the possible ways in which governments can stimulate low-carbon innovation.

Environmental policies are another way to stimulate clean innovation, which comes as an additional pay-off of emissions reduction. Usually, governments rely on two different types of environmental policy instruments: command-and-control policies, such as emission or efficiency standards, and market-based policies, such as carbon taxies or pollution permits. The former put a limit on the quantity of pollutant that firms and consumers can emit. The latter essentially work by putting an explicit price on pollution. Both types of instruments have the direct effect of lowering carbon emission in the short term. In the longer term, they also have the indirect effect of promoting low-carbon innovation. This is because they make it worth for firms to bring to the market new, improved technologies. Over the past decades, countries have implemented different low-carbon policy portfolios, namely a combination of different policy instruments to foster the development and deployment of low-carbon technologies. The combination of R&D, command-and-control and market-based policies varies greatly across countries.

A crucial question often debated in the literature is : which policy instrument is more effective in promoting innovation in renewable technologies vis-à-vis innovation in efficient fossil-based technologies ? Importantly, low-carbon innovation can refer either to renewable technologies, which effectively eliminate carbon emissions from production processes, or to more efficient fossil-based technologies, which decrease the content of carbon per unit of production. Favouring the former type of innovation over the latter is strategically important in the long-run: renewable technologies allow to completely decouple economic growth from carbon emissions. Conversely, fossil-based technologies may give rise to rebound effects, namely increase in overall energy demand (and possibly also in overall emissions) because they make it cheaper to use fossil inputs.

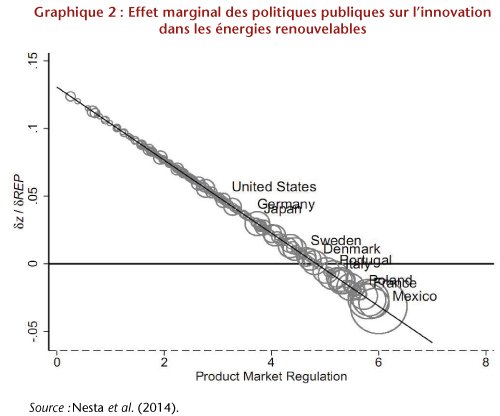

A recent study by Nesta et al. (2018) shows that certain combinations of research and environmental policy instruments are more effective in promoting renewable energy innovation than others. More specifically, there is no ‘one-fits-all’ solution when it comes to choosing the optimal combination of market-based or command-and-control environmental policies. Au contraire, to be effective in promoting renewable innovation, policy portfolios need to be tailored to the specific capability of each country. The study relies on data on innovation in low-carbon and fossil-based technologies in OECD countries and large emerging economies (Brazil, Russia, India, China, South Africa and Indonesia, BRIICS) over the years 1990-2015. The authors apply an empirical methodology that allows to test how effective each “policy mix” is in promoting innovation, depending on the level of specialization of each country in terms of green innovation.

The analysis shows that there are three different regimes of low-carbon specialization. The first one characterizes those countries with extremely low competences in green technologies as compared to fossil-based technologies. This accounts for about half of the observations in the study, including the BRICS countries. In this case, the research suggests, the only effective way to promote the redirection of technological expertise towards green technologies is through direct investment in low carbon R&D.

The second regime does come into play until a country shows enough specialization in green technologies. In this regime, environmental policies start to become effective in further consolidating the green technological specialization. The successful innovation strategy in this case is that which combines command-and-control policy instruments – which lower the incentives associated with fossil innovation – with market-based policies – which increase the incentives associated with green innovation.

The third regime is characterized by a substantial specialization in green know-how. This regime includes only 12 percent of the observations in the study. In this last case, market-based instruments alone are effective in sustaining green innovation vis-à-vis innovation in fossil technologies.

Countries which tailor their policy portfolio based on their level of competencies will be more successful in promoting renewable innovation. A clear example of the dynamics behind this finding is illustrated by Denmark. In the pre-Kyoto period, Denmark had not yet reached the required level of expertise in renewable energy. The country continued to invested heavily in building such expertise through significant investments in renewable research and innovation. As a result, Denmark moved to the second regime. At that point, the country strengthened both command and control and market-based policy instruments, further promoting renewable innovation vis-à-vis innovation in fossil-based technologies. This resulted in an even higher level of competencies in renewables, bringing Denmark to the third regime. The country was then in a position to switch away from command-and-control instruments and simply rely on market-based instruments to promote renewable innovation.

Countries which fail to tailor their policy portfolio are not successful in promoting renewable energy innovation. For instance, France represents a case of failure, as illustrated by our results. The lack of an adequate market-based support for renewables in the nineties led to the full dissipation of the French early advantage in these technologies. Indeed, France was the only country that is in the third regime in the first period and was then in an ideal position to implement ambitious policies before other countries, thus keeping its relative technological advantage. Instead, the country chose to fully specialize in nuclear energy. This eroded France’s capability in renewable energy innovation. This implies that France cannot simply rely on market-based instruments to successfully promote renewable innovation nowadays.

These results are of interest for emerging economies, and suggest that countries like Brazil, Russia, India, Indonesia, China and South Africa should be less timid in strengthening the stringency of both types of policy instruments, because they are well positioned to fully benefit from the innovation incentives. Fast-developing countries desperately need to build innovative capacity in renewable energy technologies and promote their diffusion. Apart from India and, to a lesser extent, Indonesia, all countries have built a satisfactory level of expertise in renewables. This calls for the implementation of both market-based and command-and-control policy instruments as means to embark on a virtuous renewable innovation circle. China stands out due to a high level of expertise in green technologies. Overall, their level of expertise in renewables is such that they would be in the position to fully benefit from the innovation incentives associated with more stringent mitigation policies in support of the energy transition.