Aspects des transmissions familiales entre générations

par Michel Forsé et Maxime Parodi

Présentation du numéro 156 de la Revue de l’OFCE

On considère souvent que l’individualisme conduit à négliger et à dévaloriser le rôle de l’héritage et de la transmission sous tous ses aspects dans nos sociétés modernes – comme si l’individu ne pouvait affirmer son individualité qu’en rejetant ce qu’il doit à ses aïeuls. Pourtant, aujourd’hui encore, la socialisation familiale exerce une influence notable sur les goûts et les croyances des enfants et des adultes – même si la démultiplication des sources d’influences peut en réduire l’importance. Quel est aujourd’hui le poids de ces transmissions familiales sur les convictions et les engagements des individus ?

De plus, est-on si sûr que l’héritage et la transmission soient un impensé de l’individualisme contemporain ? Quelle valeur accordons-nous au fait de transmettre ? Comment jugeons-nous le fait d’hériter ?

Bien entendu, face à l’ampleur de ce sujet, il ne pouvait être question dans ce dossier d’en faire réellement le tour. C’est pourquoi seuls certains aspects sont abordés tandis que d’autres sont laissés de côté, comme par exemple l’éducation, qui joue certes un rôle majeur dans la transmission mais qui a été largement traité au travers de nombreuses autres publications.

Dans un premier temps, ce dossier revient sur la question de la socialisation familiale et de la transmission des croyances religieuses et des convictions politiques. Nul doute que la transmission familiale y joue un rôle notable. Ainsi Pierre Bréchon rappelle que, jusqu’à aujourd’hui, la religion dominante dans chacun des pays d’Europe a été une sorte de constante multiséculaire : le catholicisme en France, l’église orthodoxe en Russie, le protestantisme au Danemark… Une telle stabilité ne résulte pas seulement d’une volonté politique du souverain, mais aussi du poids des croyances héritées des parents. Toutes les enquêtes vont d’ailleurs dans le même sens et confirment que les croyants d’une confession ont des parents de la même confession. Toutefois, cette reproduction religieuse multiséculaire cède aujourd’hui de plus en plus le pas face à la sécularisation. Un nombre croissant d’Européens se déclarent à présent sans religion et indifférents à l’égard des religions. C’est particulièrement vrai des nouvelles générations. Sachant que les jeunes adultes indifférents ne reviendront pas vers une religion, Pierre Bréchon nous annonce un bouleversement de la carte des religions dominantes en Europe dans les décennies à venir.

De son côté, Anne Muxel montre l’importance de la famille lors de la socialisation politique. Aujourd’hui encore, les jeunes adultes ont souvent la même orientation politique que leurs parents. Mais elle insiste surtout sur le mode de transmission, qui est largement implicite et affectif. Comment pourrait-il d’ailleurs en aller autrement ? La norme consistant à respecter le pluralisme et la liberté de pensée va à l’encontre de toute idée de mesures actives des parents pour orienter politiquement leurs enfants. Il y a ainsi une politisation intime de l’identité depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Les parents n’exigent pas que leurs enfants – une fois adolescents ou jeunes adultes – pensent politiquement comme eux. Toutefois, les divergences sont ressenties comme des blessures intimes qui conduisent les familles à se méfier des discussions politiques et à chercher plutôt à les éviter en leur sein. D’ailleurs, cette reproduction de l’orientation politique semble également s’affaiblir quelque peu aujourd’hui en raison de l’affaiblissement du clivage gauche-droite et d’une montée du positionnement « ni droite ni gauche » au sein des nouvelles générations.

Dans un tout autre registre, Sylvie Octobre, Nathalie Berthomier et Florent Facq se sont penchés sur le contenu des coffres à jouets des tout jeunes enfants et sur les premières interactions éducatives avec les parents pour mieux comprendre la transmission familiale des pratiques culturelles. D’un côté, l’examen du contenu du coffre à jouets montre bien qu’il y a un adressage didactique et éducatif différent selon les milieux sociaux et selon le sexe de l’enfant. De l’autre, il apparaît clairement que les interactions culturelles et éducatives se différencient très précocement entre différents climats sociaux et selon le sexe de l’enfant. Les parents s’investissent très diversement selon leur milieu social, leurs occupations ou encore selon leurs conceptions genrées des activités de l’enfant.

Dans un deuxième temps, le dossier se penche sur l’héritage et sur les sentiments de légitimité ou d’illégitimité que suscite le fait de transmettre un capital à ses enfants. Il ne s’agit plus ici de savoir ce que l’individu doit à ses parents, mais d’en examiner les conséquences et de savoir ce que l’individu en pense. Comment articule-t-il son ancrage dans une lignée avec l’expression de son individualité ?

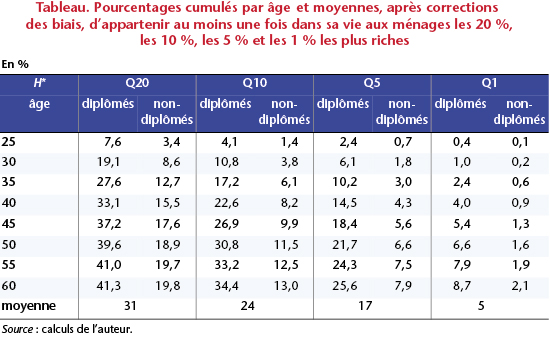

Luc Arrondel et Cyril Grange proposent une synthèse des études sur la transmission intergénérationnelle des patrimoines. Il en ressort un effet important de la fortune des parents sur celle des enfants. L’ampleur de cette transmission patrimoniale dépend des pays et des époques, mais aussi du niveau de richesse considéré. De toute évidence, la transmission est particulièrement forte pour les familles fortunées et apparaît plus contingente dans les familles faiblement dotées.

Les sondages, et notamment celui qui est étudié dans l’article de Michel Forsé, Alexandra Frénod, Caroline Guibet Lafaye et Maxime Parodi, se succèdent pour montrer que les Français sont plus tolérants à l’égard des inégalités de patrimoine que vis-à-vis d’autres types d’inégalités, même lorsqu’elles sont aussi à caractère économique. Même s’ils connaissent mal les règles et niveaux de taxation des héritages ou donations, ils sont particulièrement réticents lorsque les droits de mutation touchent leur maison familiale. Une enquête par entretiens semi-directifs auprès de trois générations de 35 lignées familiales (n = 105) a permis de mettre à jour trois logiques propres venant structurer les opinions sur la transmission patrimoniale : celle du libre agent, celle de l’égalité citoyenne et celle que l’on peut qualifier de conservatrice ou familialiste. Quelle que soit cette logique, beaucoup d’interviewés soulignent aussi l’importance de la transmission culturelle et/ou affective. Il faut d’ailleurs noter que les membres d’une même lignée ont tendance à partager des opinions assez proches. Pour les niveaux de patrimoine auxquels ils songent spontanément, des niveaux « ordinaires » qui s’avèrent assez peu élevés, ils manifestent une très forte aversion face à l’idée de taxation sur la succession (encore plus lorsqu’il s’agit de la maison familiale). Celle-ci doit être faible. Sinon elle est rapidement perçue comme « confiscatoire ». S’il y a une base pour justifier une taxation sur l’héritage, celle-ci est clairement limitée, dominée même, par les raisons du libre agent et du familialisme. Cette forte résistance à la taxation ne concerne toutefois pas les niveaux de patrimoine jugés extraordinaires, sur lesquels une taxation plus forte justifiée par l’égalité citoyenne n’est cette fois guère contestée.

Enfin, André Masson revient sur l’histoire des idées et des controverses autour de l’héritage et de la fiscalité des successions patrimoniales. Il s’étonne que nous discutions aujourd’hui aussi peu de ces questions qui faisaient autrefois l’objet de débats passionnés alors même sur nous assistons à une patrimonialisation massive de la société, avec tous les problèmes que cela pose tant sur le plan de l’efficacité économique que sur celui de la justice sociale. Selon lui, les débats sur ces questions s’organisent autour de trois philosophies sociales – celle du libre-agent, celle familialiste ou multisolidaire et celle de l’égalité citoyenne – et aucune ne peut l’emporter définitivement sur les deux autres. Selon les époques, ce sont donc des compromis ou des alliances qui donnent le ton politique. Depuis les années 1980, les riches (néo)libéraux et les classes moyennes familialistes ont développé un discours commun qui évacue l’égalité citoyenne. Pour Masson, il faut aujourd’hui envisager de nouvelles coalitions pour faire revenir l’impératif d’égalité sur le devant de la scène.

Les transmissions familiales qu’elles soient de nature culturelle ou économique restent donc, au vu de ces différents articles, un élément très important de structuration de la société. Il y a des évolutions et elles vont plutôt dans le sens d’un affaiblissement, mais elles sont très lentes et s’observent plutôt du côté culturel. Pour la partie économique des héritages, la réticence de l’opinion à une évolution et le peu de débats qui entourent aujourd’hui cette question, pourtant fondamentale, jouent en faveur de l’immobilisme, surtout pour ce qui concerne les patrimoines dont les montants sont jugés les plus courants et/ou qui sont aussi chargés d’une valeur affective.

La place, non contestée et qui demeure objectivement importante, des héritages oblige ainsi à nuancer le propos de ceux qui font de l’individualisme l’élément central du rapport aux autres dans nos sociétés. Elle conforte en revanche, dans un domaine où les disparités sont les plus grandes, les observations de ceux (Dubet, 2014 ; Savidan, 2015) qui soulignent la tolérance aux inégalités – tolérance paradoxale dans une France qui est aussi caractérisée (Forsé et al., 2013) par sa « passion de l’égalité » selon l’expression de Tocqueville.

Références

Dubet F., 2014, La préférence pour l’inégalité, Comprendre la crise des solidarités, Paris, Le Seuil, Coll. La République des Idées.

Forsé M., Galland O., Guibet Lafaye C., Parodi M., 2013, L’égalité, une passion française ?, Paris, Armand Colin.

Savidan P., 2015, Voulons-nous vraiment l’égalité ?, Paris, Albin Michel.