par Céline Antonin et Sandrine Levasseur

Pendant deux semaines, Chypre a fait trembler l’Union européenne. Si la crise bancaire que traverse l’île a autant retenu l’attention, ce fut essentiellement pour deux raisons. D’abord parce que les tergiversations autour du plan d’aide ont conduit à une crise de confiance autour de la garantie des dépôts ; ensuite, parce c’était la première fois que l’Union européenne laissait une banque faire faillite sans venir à son secours. Si ce mode de résolution de la crise chypriote apparaît comme une avancée institutionnelle[1], dans la mesure où les investisseurs sont mis devant leurs responsabilités et les citoyens n’ont plus à payer pour les errements des banques, l’impact de cette purge sur l’économie réelle de Chypre sera néanmoins massif. Fortement dépendante de son secteur bancaire et financier, l’île sera vraisemblablement confrontée à une violente récession et devra réinventer un modèle de croissance dans les années à venir. En la matière, l’exploitation des ressources gazières nous semble une perspective intéressante qu’il ne faut pas écarter dans le moyen/long terme.

Pour comprendre ce qui se joue actuellement à Chypre, rappelons brièvement les faits. Le 25 juin 2012, Chypre a demandé une aide financière à l’UE et au FMI, essentiellement destinée à renflouer ses deux principales banques (Laïki Bank et Bank of Cyprus), dont les pertes sont évaluées à 4,5 milliards d’euros en raison de leur forte exposition à la Grèce. Ainsi, les banques chypriotes ont été touchées à la fois par la dépréciation des actifs grecs contenus dans leur bilan et par l’effacement partiel de la dette grecque (plan PSI de mars 2012[2]) au moment du second plan d’aide. Chypre estimait avoir besoin de 17 milliards d’euros au total sur quatre ans pour soutenir son économie et ses banques, soit près d’un an de PIB de l’île (17,9 milliards d’euros en 2012). Mais ses bailleurs de fonds n’étaient pas prêts à lui accorder cette somme : la dette du pays, qui atteignait déjà 71,1 % du PIB en 2011, serait devenue insoutenable. Le FMI et la zone euro sont donc tombés d’accord sur un prêt plus faible, d’un montant maximal de 10 milliards d’euros (9 milliards financés par la zone euro, 1 milliard par le FMI) pour recapitaliser les banques chypriotes et financer les besoins budgétaires de l’île pendant trois ans. De son côté Chypre était sommée de trouver les 7 milliards d’euros restant via plusieurs réformes : des privatisations, une hausse de l’impôt sur les sociétés de 10 à 12,5 %, et une taxe exceptionnelle sur les dépôts bancaires.

Dans un premier temps[3], Nicosie a décidé d’instaurer une taxe exceptionnelle de 6,75 % sur les dépôts bancaires entre 20 000 et 100 000 euros et de 9,9 % au-delà de 100 000 euros, ainsi qu’une retenue à la source sur les intérêts de ces dépôts. Devant l’ampleur de la contestation sociale, le gouvernement a revu sa copie et la taxation des dépôts s’est commuée en faillite et restructuration bancaires. La solution retenue concerne les deux principales banques du pays, Laïki Bank et Bank of Cyprus. Laïki est fermée et a été scindée en deux : d’une part une « good bank » qui recevra au passif les dépôts sécurisés (inférieurs à 100 000 euros) et les prêts de la BCE à Laïki[4], mais récupérera également ses actifs et sera in fine absorbée par Bank of Cyprus ; d’autre part une « bad bank » destinée à accueillir les actions, obligations, dépôts non sécurisés (supérieurs à 100 000 euros), qui seront utilisés pour éponger les dettes de Laïki, selon l’ordre de priorité associé aux liquidations bancaires (les déposants étant remboursés en premier). Outre l’absorption de la « good bank » issue de Laïki, Bank of Cyprus gèlera ses dépôts non sécurisés, dont une partie sera convertie en actions pour participer à sa recapitalisation. Pour éviter une fuite des dépôts, des mesures provisoires[5] de contrôle des capitaux ont été mises en place.

Ce plan inaugure un changement de paradigme dans le mode de résolution des crises bancaires au sein de l’Union européenne. Au début de la crise de la zone euro, et dans le cas emblématique de l’Irlande, l’Union européenne considérait, en vertu du « too big to fail », qu’il fallait épargner les créanciers en cas de pertes et faire appel au contribuable européen. Mais dès 2012, avant la déclaration de Jeroen Dijsselbloem, la doctrine européenne avait déjà commencé à s’infléchir[6]. Ainsi, le 6 juin 2012, la Commission européenne a proposé une directive sur le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit, prévoyant de mettre à contribution les actionnaires et les créanciers obligataires[7]. Cela étant, les règles sur les créanciers ne devaient s’appliquer qu’à partir de 2018, après approbation du texte par le Conseil et le Parlement européen. Or, avec la crise chypriote, ce mode de résolution est en train d’être testé expérimentalement.

De lourdes conséquences sur l’économie réelle

La situation du pays avant 2008

Dans la période précédant la crise économique mondiale, Chypre est une économie prospère qui frôle même l’état de surchauffe en 2007. Sur la période 2000-2006, la croissance du PIB a été, en moyenne, de 3,6 % par an, croissance qui atteint 5,1 % en 2007. Le taux de chômage est faible (4,2 % en 2007), la main-d’œuvre faisant même défaut du fait d’une forte émigration des ressortissants chypriotes vers d’autres pays de l’UE. L’afflux de travailleurs étrangers à Chypre permet de contenir les salaires. Financés en grande partie à crédit, la consommation des ménages et, encore plus, l’investissement des entreprises, sont particulièrement dynamiques à partir de 2004, pour atteindre en 2007 un taux de croissance de respectivement 10,2 % et 13,4 %. L’inflation est modérée et, dans ce contexte globalement positif, Chypre se qualifie pour adopter l’euro au 1er janvier 2008.

Dans cette période de pré-crise, l’économie chypriote – une petite économie très ouverte – repose essentiellement sur deux secteurs d’activité : le secteur du tourisme et celui des services financiers (voir infra).

Les deux secteurs clés de l’économie chypriote

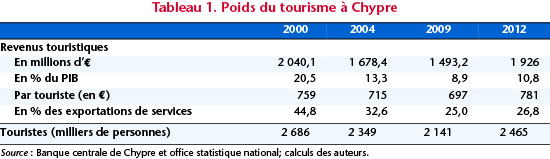

Les revenus touristiques (tableau 1) représentent une manne financière relativement stable pour l’économie chypriote. Ces revenus (hors cycle) représentent environ 2 milliards d’euros chaque année[8]. En part de PIB, le poids des revenus touristiques a cependant diminué de moitié depuis 2000 pour atteindre moins de 11 % en 2012. De même, le poids des revenus touristiques dans les exportations de services a fortement chuté au cours de la dernière décennie : en 2012, ils en représentent 27 % (contre 45 % en 2000). Sur les 15 dernières années, le nombre de touristes a oscillé grossièrement entre 2,1 millions (en 2009) et 2,7 millions (en 2000) pour une population résidente à Chypre de l’ordre de 850 000 personnes.

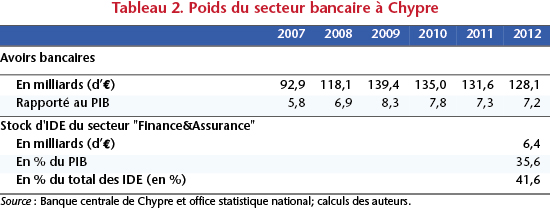

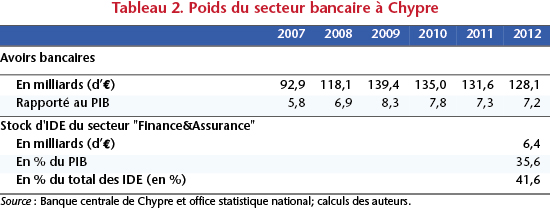

Les services financiers constituent l’autre poids lourd de l’économie chypriote (tableau 2). Deux chiffres illustrent clairement ce poids : les avoirs bancaires ont représenté plus de 7,2 fois le PIB en 2012 (avec un maximum de 8,3 atteint en 2009) et le stock d’IDE du secteur « Finance & Assurance » est évalué à plus de 35 % du PIB, soit plus de 40 % de l’ensemble des IDE entrants.

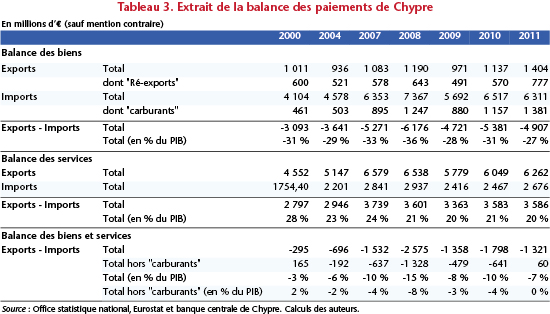

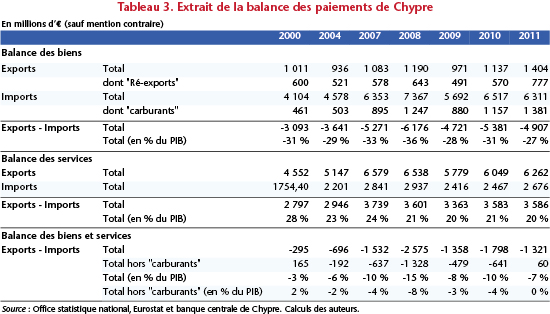

Source de richesse importante pour l’économie chypriote, ces deux secteurs ont joué un rôle important, au moins jusqu’en 2007, en compensant (partiellement) le déficit considérable de la balance des biens, lequel se creuse continûment depuis le début des années 1990, et fluctue aux alentours de 30 % du PIB depuis 2000 (tableau 3). Le poste « carburants » pèse de façon croissante dans les importations chypriotes, essentiellement du fait de l’augmentation des prix du pétrole : la facture énergétique a ainsi été multipliée par 3 au cours de la dernière décennie, progressant de 461 millions d’euros en 2000 à 1,4 milliards en 2011. En pourcentage du PIB, l’accroissement de la facture énergétique est également très visible, puisqu’elle est passée de 5 % du PIB en 2000 à 8 % en 2011.

Réduire la taille du secteur financier pose donc la question du nouveau modèle de croissance de l’économie chypriote, celle de sa « conversion industrielle ».

La tentation de sortir de l’euro

Le plan décidé par la troïka met à mal le modèle de croissance de l’île : en pénalisant l’hyperfinanciarisation du pays, il condamne Chypre à plusieurs années de récession. Pour éviter une longue convalescence, l’idée de sortie de la zone euro semble ressurgir, comme dans le cas grec. Pourtant, une sortie de la zone euro est loin d’être une solution miracle. Certes, retrouver sa souveraineté monétaire offre indéniablement des avantages, que décrivent C. Antonin et C. Blot dans une note sur les cas comparés de l’Irlande et de l’Islande : d’une part, la dévaluation interne (par la baisse des salaires) serait moins efficace que la dévaluation externe (par le taux de change) ; d’autre part, la consolidation budgétaire s’avère moins coûteuse lorsqu’elle est accompagnée d’une politique de change favorable. Pourtant, étant donné la structure de l’économie chypriote, une sortie de l’euro ne nous semble pas souhaitable.

En effet, en sortant de l’euro, la banque centrale chypriote émettrait une nouvelle livre. En supposant qu’elle reste convertible, cette monnaie se déprécierait vis-à-vis de l’euro. A titre de comparaison, entre juillet 2007 et décembre 2008, la couronne islandaise a perdu 50 % de sa valeur vis-à-vis de l’euro. Cette dépréciation aurait deux conséquences :

– Une amélioration de la compétitivité (le taux de change réel s’est apprécié de 10 % depuis 2000) ce qui permettrait de relancer les exportations et de de résorber une partie du déficit de la balance des biens et services (tableau 1). En effet, depuis l’adhésion de Chypre à l’Union européenne en 2004, celle-ci s’est dégradée sous l’effet de plusieurs facteurs : le ralentissement de l’inflation à partir de 2004 lié à l’ancrage de la monnaie à l’euro, qui a favorisé la hausse des salaires réels à un rythme plus fort que les gains de productivité d’une part ; le boom du crédit bancaire, avec la baisse substantielle des primes de risques sur les prêts à la suite de l’adhésion à l’UE, d’autre part[9]. La consommation a été favorisée, la compétitivité de l’économie chypriote s’est dégradée, et les importations se sont accrues. Sortir de l’euro pourrait-il renverser la tendance ? C’est l’argument de Paul Krugman qui défend la sortie de Chypre de la zone euro en évoquant un boom touristique et le développement de nouvelles branches fondées sur l’exportation. Or, d’après nos calculs, une dépréciation du taux de change réel de 50 % donnerait lieu à une augmentation des exportations en valeur de 500 millions d’euros, dont 150 millions provenant de revenus touristiques supplémentaires[10]. Quant aux importations, elles sont faiblement substituables, car composées d’énergie, de biens d’équipement et de consommation. Etant donné la faiblesse de l’industrie, le pays ne peut pas envisager de reconversion industrielle majeure à court ou moyen terme. Par conséquent, l’amélioration de la balance des biens serait limitée. En outre, l’inflation progresserait, notamment par le canal de l’inflation importée, ce qui amplifierait la baisse du pouvoir d’achat des ménages et atténuerait les gains de compétitivité.

– En outre, la dévaluation alourdirait considérablement le fardeau de la dette publique restant à rembourser, mais également celui des dettes privées libellées en monnaie étrangère. A Chypre, la dette extérieure nette est faible, et représente 41 % du PIB en 2012. En revanche, la dette publique atteint plus de 70 % du PIB, soit 12,8 milliards d’euros. 99,7 % de la dette publique est libellée en euros ou dans une monnaie participant au Mécanisme de change européen (donc arrimée à l’euro), et 53 % de cette dette est détenue par des non-résidents. En outre, le déficit est de 6,3 % du PIB. Si Chypre sortait de l’euro, elle ferait certainement défaut sur une partie de sa dette publique, ce qui priverait momentanément le pays de l’accès aux capitaux étrangers, et l’obligerait à un rééquilibrage budgétaire violent, à l’instar de l’Argentine en 2001.

L’exploitation des ressources gazières

La crise chypriote remet en avant la question des richesses en gaz naturel, découvertes au sud de l’île au début des années 2000. Selon US Geological Survey, le bassin du Levant situé entre Chypre et Israël pourrait contenir 3 400 milliards de m3 de ressources gazières. A titre de comparaison, l’ensemble de l’UE disposerait de 2 400 milliards de m3 (en Mer du Nord essentiellement).

Chypre dispose donc a priori d’une manne gazière importante, même si l’ensemble des gisements ne se trouve pas dans sa Zone Economique Exclusive (ZEE). A l’heure actuelle, seule une parcelle sur douze appartenant à la ZEE chypriote a donné lieu à des forages d’exploration et, en décembre 2011, un gisement de 224 milliards de m3 de gaz naturel a été découvert. Selon le gouvernement chypriote, la valeur de ce gisement, baptisé Aphrodite, est estimée à 100 milliards d’euros[11]. L’exploration des onze autres parcelles appartenant à la ZEE chypriote pourrait s’avérer fructueuse (voire très fructueuse) en ressources gazières. Reste que les concessions d’exploration de ces onze parcelles étant en cours d’attribution par les autorités chypriotes, l’UE aurait pu se saisir de cette (triste) occasion que constituait la demande financière pour gager une partie de l’aide accordée à Chypre sur son potentiel gazier. Pourquoi l’UE n’a-t-elle pas saisi une telle occasion ?

Pour l’UE, la découverte de réserves gazières est une bonne nouvelle dans le sens où l’exploitation des gisements lui permettrait de réaliser une diversification énergétique qui lui tient tant à cœur. Toutefois, plusieurs problèmes se posent, problèmes qui viennent assombrir les perspectives d’exploitation très prochaine du gaz chypriote. Tout d’abord, la découverte de réserves gazières dans le bassin du Levant a ravivé des tensions avec la Turquie, laquelle occupe la partie Nord de l’île de Chypre et estime avoir des droits sur l’exploitation gazière. La multiplication des manœuvres militaires par la Turquie pour imposer sa présence dans les zones de prospections gazières pourrait conduire à une escalade de la violence dans la région et ce, d’autant plus que les autorités chypriotes-grecques (partie Sud) se sont rapprochées d’Israël pour défendre les réserves gazières[12]. Ensuite, même à supposer que le différend gréco-turc soit résolu, l’exploitation du gaz nécessite de lourds investissements en infrastructures, notamment la construction d’un méthanier dont le coût est estimé à 10 milliards d’euros. Enfin, le retour sur investissement ne sera pas immédiat puisqu’il faut au moins 8 ans pour mettre en place les infrastructures nécessaires. Dans ces conditions, on comprend pourquoi l’UE n’a pas saisi l’occasion de gager une partie de l’aide accordée à Chypre sur ces ressources gazières : l’exploitation en est encore trop incertaine et, de toute façon, à un horizon beaucoup trop lointain (au regard de l’immédiateté de la réponse à la crise). De plus, l’UE serait vraisemblablement en porte-à-faux avec plusieurs pays. Si l’UE soutient Chypre dans le différend gazier, cela revient à soutenir Israël alors que, dans le même temps, l’Union européenne poursuit les négociations d’adhésion avec la Turquie et cherche à construire de bonnes relations dans la région, notamment avec les régimes issus du « printemps arabe ». En outre, deux projets de gazoduc sont déjà en concurrence : le projet South Stream, reliant la Russie à l’Europe de l’Ouest à horizon 2015, et Nabucco, reliant l’Iran, via la Turquie, à l’Europe de l’Ouest à partir de 2017. Un nouveau gazoduc reliant les réserves chypriotes au continent européen réduirait davantage le pouvoir de négociation de la Russie, en déplaçant plus le centre de gravité du gaz vers le Sud. Cela favoriserait davantage l’écartèlement et donc les dissensions géopolitiques de l’Europe, partagée entre une Europe du Nord (notamment l’Allemagne) fournie par la Russie, et une Europe du Sud dépendante du Moyen Orient et de la Turquie.

Conclusion

Si dans l’immédiateté de la crise, l’UE a choisi la bonne solution (celle de la « bad » et de la « good » bank), se pose à moyen/long terme la question du nouveau modèle de croissance de l’économie chypriote. Compte tenu des avantages comparatifs de Chypre, l’exploitation du gaz naturel nous semble constituer la seule solution sérieuse de reconversion de l’économie. Or, pour que cette stratégie de reconversion soit possible, il faudra que l’UE prenne clairement position en faveur de Chypre dans le différend gréco-turc.

L’exploitation de gaz, outre l’autosuffisance énergétique qu’elle procurerait à Chypre, serait une source de revenu importante pour l’île. La facture énergétique cesserait d’être un poids pour sa balance des paiements (tableau 1). Ceci est d’autant plus important que le tourisme (autre pilier de l’économie), s’il semble procurer (hors cycle) une source de revenu stable depuis 2000, n’est à l’abri ni d’événements géopolitiques dans la région, ni d’une nouvelle concurrence en matière de destination touristique provenant notamment des pays du « printemps arabe ». Prêtons-nous à un calcul simple. Imaginons que Chypre réussisse à maintenir ses revenus touristiques au niveau des 2 milliards (une hypothèse qui, malgré les bémols précédemment énoncés, n’en demeure pas moins réaliste), alors en l’absence de reconversion industrielle, si le poids du secteur bancaire dans l’économie est réduit de moitié (comme souhaité par la troïka et le bon sens commun), le PIB chypriote retournerait à son niveau de 2003, soit un peu moins de 12 milliards d’euros. Et le PIB par tête serait réduit environ du tiers…

Les enjeux de la reconversion sont donc importants pour l’économie chypriote, comme d’ailleurs pour les autres économies en crise. Sauf qu’à Chypre, il y a Aphrodite.

[4] Ces prêts, accordés via l’ELA (Emergency Liquidity Assistance) représentent 9 milliards d’euros.

[5] L’article 63 du Traité de l’Union européenne interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, mais l’article 64 b autorise les membres à prendre des mesures de contrôle justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique.

[6] « Si une banque ne peut se recapitaliser elle-même, alors nous discuterons avec les actionnaires et les créanciers obligataires, nous leur demanderons de contribuer en recapitalisant la banque et, si nécessaire, nous le demanderons aux détenteurs de dépôts non garantis», déclaration de Jeroen Dijsselbloem le 25 mars 2013 au Financial Times.

[8] Les revenus touristiques de Chypre dépendent essentiellement des touristes britanniques (43 % en 2011), russes (14 %), allemands et grecs (6,5 % chaque).

[10] Estimation réalisée à partir des élasticités calculées par le FMI.

[11] Non loin d’Aphrodite, 700 milliards de m3 de gisements ont été découverts dans la ZEE Israélienne, preuve que la région est riche en gaz.

[12] Les tensions entre Chypre (partie Sud) et Israël ont été résolues (pacifiquement) par la signature d’un traité en décembre 2010 délimitant leurs ZEE respectives. Les deux entités envisagent également de coopérer pour la construction d’infrastructures communes en vue d’exploiter le gaz. Voir l’analyse de Angélique Palle sur les conséquences géopolitiques liées aux découvertes de ressources gazières dans le bassin du Levant.