Une compétitivité durable grâce à la fiscalité écologique

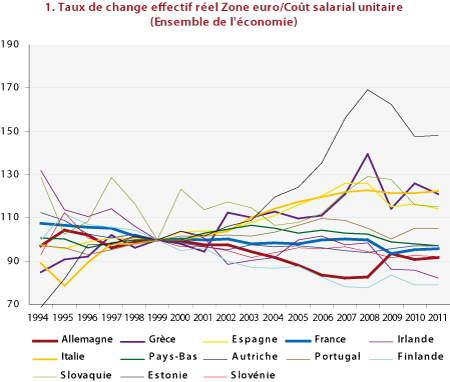

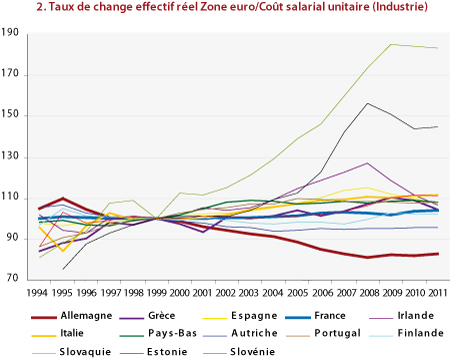

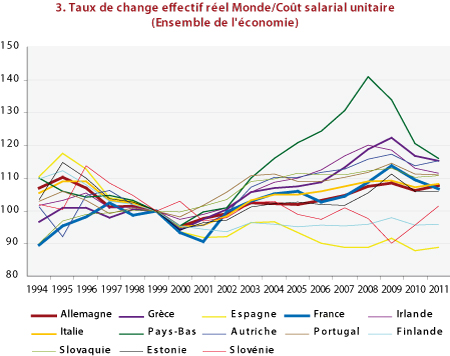

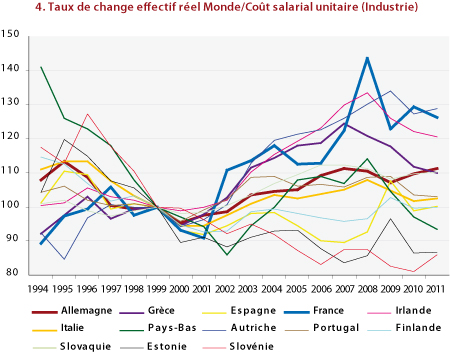

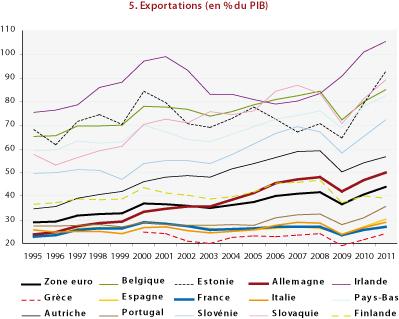

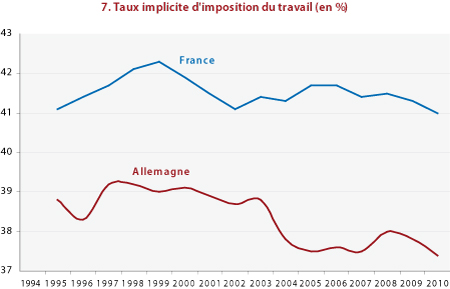

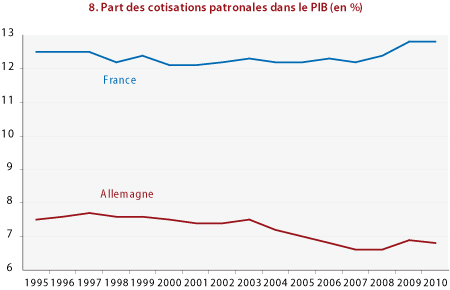

« Choc » ou « Pacte » ? Le débat sur la perte de compétitivité française s’est récemment focalisé sur le rythme de mise en œuvre d’un basculement de cotisations sociales patronales vers un autre financement, laissant entendre que le principe en était acquis. Face à la situation dégradée de l’emploi et du solde commercial de la France, alors que les éléments étayant la thèse d’une perte de compétitivité des entreprises françaises par rapport à celles de la plupart de nos partenaires s’accumulent[1], et que le taux de marge des entreprises affiche une faiblesse alarmante pour l’avenir, la nécessité d’une baisse du coût du travail semble s’imposer. Mais le rythme et les modalités font débat. Faut-il augmenter la CSG, la TVA, ou un autre prélèvement, au risque d’amputer le pouvoir d’achat des ménages dans un contexte conjoncturel déjà plus que morose ?

La conjoncture doit être gérée au niveau de la zone euro

L’opportunité du basculement d’une partie des cotisations patronales – le chiffre de 30 milliards est souvent évoqué – sur un autre prélèvement est souvent contestée au nom des risques qu’une telle stratégie ferait peser sur une croissance déjà atone : affaiblir la consommation réduirait encore davantage les débouchés des entreprises, pesant ainsi sur l’activité donc sur l’emploi et sur les marges.

Mais la France n’est dans cette situation déprimée que parce que l’Union européenne s’est engagée dans un ajustement budgétaire à marche forcée dont tout le monde – ou presque … – reconnaît aujourd’hui qu’il est contreproductif et voué à l’échec : comme l’illustre de manière navrante la situation espagnole, la quête d’une réduction du déficit budgétaire lorsque l’économie est en récession est vaine, et les efforts « vertueux » – coupes claires répétées dans les dépenses publiques et augmentations d’impôts – ne font qu’affaiblir un peu plus l’économie et aggraver le chômage, car les multiplicateurs budgétaires sont alors très élevés, comme l’avait montré Keynes, voilà plus de 70 ans !

Le soutien budgétaire à l’activité est la seule voie de sortie. Mais l’expérience des premières années du premier gouvernement socialiste reste dans toutes les mémoires : l’échec fut à la hauteur des illusions et le « tournant de la rigueur » rendit le gouvernement impopulaire. Ce qui ne pouvait fonctionner dans le contexte des premières années 1980, avec une économie moins ouverte, une politique monétaire autonome et une parité externe de la monnaie alors ajustable, le pourrait encore moins dans le contexte d’intégration plus poussée et de monnaie unique. Tenter de maintenir le pouvoir d’achat des ménages français, alors que le reste de la zone euro est en récession et que les entreprises françaises ont perdu de la compétitivité ne pourrait que creuser davantage le déficit extérieur, sans soutenir la croissance ni l’emploi.

Il faut donc poursuivre le combat européen pour obtenir que l’on ralentisse partout le rythme de réduction des déficits publics ; mettre en œuvre, dans la zone euro, une politique monétaire plus accommodante, qui aurait le double avantage de réduire les coûts des dettes, publiques et privées, les rendant ainsi plus soutenables, et d’exercer une pression à la baisse sur le taux de change de l’euro, favorisant la compétitivité externe à un moment où les banques centrales américaine et japonaise cherchent à faire baisser la valeur de leur monnaie, ce qui, mécaniquement, poussera l’euro vers le haut ; et s’engager conjointement dans une politique européenne coordonnée de soutien à la croissance, combinant financement de la recherche, investissements dans les réseaux transeuropéens de transport et d’électricité, et investissement dans l’éducation et la formation.

L’offre productive nationale doit être soutenue et stimulée

Le défaut de compétitivité de l’industrie française n’est pas réductible à un problème de coût de travail. Et l’on sait bien qu’une surenchère de modération salariale et de moins-disant social, dont on voit déjà aujourd’hui les ravages en Europe, ne peut qu’entraîner la zone euro dans une spirale déflationniste, comparable à celle que ces mêmes pays avaient vainement enclenchée dans les années 1930 pour tenter de sortir, chacun pour soi, de la Grande dépression.

La baisse des dépenses sociales ne peut donc pas être une réponse, alors que les besoins augmentent de toute part en raison de la montée du chômage et de la précarité de la situation d’un nombre croissant de ménages, salariés et retraités. Baisser les salaires, comme le font certains pays (Grèce et Irlande, notamment), soit directement, soit par le biais d’une augmentation du temps de travail sans accroître la rémunération, n’est pas non plus une solution, car cette déflation salariale déprimerait un peu plus la demande et nourrirait un nouveau cycle de moins-disant salarial en Europe.

Améliorer la compétitivité-coût en allégeant les charges sur les salaires peut faire partie de la solution. Mais cette option n’enverra pas forcément aux entreprises les bons signaux et n’entraînera pas nécessairement une baisse de leurs prix de vente ou une augmentation des embauches : des gains d’aubaine sont inévitables, et la plus grande aisance financière est susceptible de profiter aux actionnaires autant qu’aux clients ou aux salariés. Les allègements de cotisations sociales peuvent être ciblés, sur certains niveaux de rémunération, mais ils ne peuvent pas être sectoriels, ni conditionnels, au risque de violer les règles européennes de la concurrence.

Il convient également d’inciter et d’aider les entreprises françaises à moderniser leurs capacités d’offre. La nouvelle Banque publique d’investissement peut y contribuer, en finançant des projets prometteurs. Mais on peut également jouer sur la fiscalité des bénéfices des sociétés, notamment en recourant aux incitations à l’investissement et à la recherche que permettent les crédits d’impôt et règles d’amortissement : c’est un moyen de jouer plus directement sur les incitations des entreprises et de conditionner les soutiens publics à des comportements susceptibles d’améliorer leur compétitivité.

La fiscalité écologique, levier de compétitivité soutenable

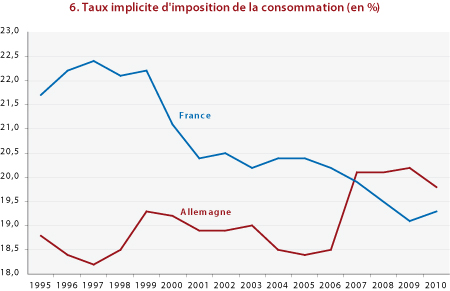

Sur quels prélèvements basculer le coût de ces allègements au profit des entreprises ? Les discussions sur les mérites et inconvénients respectifs de la TVA et de la CSG abondent. Contentons-nous de rappeler ici que la TVA a été créée pour anticiper la baisse des protections tarifaires, à laquelle elle se substitue très efficacement sans discriminer sur le marché national entre produits nationaux et importations, mais en exonérant les exportations : une hausse de TVA ne diffère donc guère d’une dévaluation, avec des avantages et des inconvénients très similaires, notamment en ce qui concerne le caractère non coopératif au sein de la zone euro. Mais rappelons aussi (voir notre post de juillet 2012) que la consommation est aujourd’hui relativement moins taxée en France qu’il y a quelques années, et moins que chez nombre de nos partenaires européens.

Recourir à une véritable fiscalité écologique aurait, au regard des autres options de financement des allègements, le grand avantage de favoriser les secteurs les moins polluants et les moins dépendants des énergies fossiles – amoindrissant du même coup nos problèmes de soldes extérieurs, pour partie imputables à nos importations d’énergie – et de mettre en place les bonnes incitations de prix et de coûts, tant pour les entreprises que pour les consommateurs. En particulier, engager sérieusement la transition énergétique suppose que l’on institue une fiscalité carbone ambitieuse, mieux conçue que celle qui, en 2009, a fait l’objet d’une censure du Conseil constitutionnel. Sa création, et son entrée en vigueur progressive, doivent être accompagnées d’une réforme des prélèvements directs sur les revenus des ménages et des principales allocations sous conditions de ressources, pour éviter les « usines à gaz » de compensation (cf. l’article dans l’ouvrage « Réforme fiscale », avril 2012).

Un « choc de compétitivité » donc, mais surtout un « pacte de compétitivité soutenable », qui incite les entreprises française à s’engager sur les bons sentiers, ceux des choix d’avenir.

[1] Voir notamment le post du 20 juillet 2012.