Plan de formation : un effet transitoire sur le chômage en 2016-2017

par Bruno Ducoudré

Lors des vœux présidentiels, François Hollande a annoncé un plan massif de 500 000 formations supplémentaires en 2016 pour les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (DEFM). Ce sont en fait 350 000 formations supplémentaires qui s’ajoutent au 150 000 déjà annoncées en octobre 2015 lors de la Conférence sociale. Ce Plan s’inscrit dans le Plan d’urgence pour l’emploi, qui comprend notamment une prime à l’embauche pour les entreprises de moins de 250 salariés et des mesures pour l’apprentissage. Dans ce billet, on s’intéresse à l’effet de ce plan de formation sur le chômage au sens du BIT à l’horizon 2017, et non sur les demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) inscrits à Pôle emploi[1].

Selon l’enquête emploi, une personne est considérée comme « chômeur au sens du Bureau international du travail (BIT) » si elle satisfait aux trois conditions suivantes :

- être sans emploi, c’est-à-dire ne pas avoir travaillé au moins une heure durant la semaine de référence de l’enquête ;

- être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;

- avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent l’enquête ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois.

Des effets attendus incertains

Le plan de formation peut avoir un effet sur le taux de chômage par deux canaux : un basculement des chômeurs vers l’inactivité et une variation de l’emploi total si les chômeurs formés prennent un emploi vacant.

Les entrées supplémentaires en formation peuvent se traduire par une baisse transitoire du chômage au sens du BIT, les chômeurs en formation étant possiblement temporairement indisponibles pour reprendre un emploi au moment de l’enquête. Ces personnes entrées en formation sont alors considérées comme inactives au sens du BIT. L’effet sur les emplois vacants paraît négligeable à court terme dès lors que les chômeurs qui ne suivent pas de formation sont substituables à ceux en formation.

Par ailleurs, ces formations ciblées sur les demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et de longue durée pourraient avoir un effet positif sur l’emploi total si elles se traduisaient à terme par une baisse des emplois vacants : les taux de retour à l’emploi à 6 mois sont ainsi les plus élevés pour les formations courtes de type « préalables à l’embauche[2] » – Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) et Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI). A contrario, ces retours à l’emploi plus rapides pourraient se traduire par un retour à l’emploi retardé pour les chômeurs ne bénéficiant pas du dispositif. Plusieurs études sur les trajectoires des personnes sans emploi passées par un dispositif de formation trouvent d’ailleurs peu d’effet de ce passage en formation sur les taux de transition du chômage vers l’emploi[3]. Dans ce cas, l’effet net sur l’emploi total serait nul.

Un impact transitoire et limité sur le chômage

Lorsqu’une personne suit ou a suivi récemment une formation, elle peut être considérée comme inactive au sens du BIT (formation non achevée), comme chômeur (formation en cours d’achèvement et conditions remplies pour être considéré comme chômeur) ou en emploi (la formation s’est achevée et la personne est en emploi). A partir de l’Enquête Emploi en Continu, on peut calculer la probabilité d’être inactif sachant que la personne a déclaré avoir suivi une formation[4] au cours des 3 derniers mois. Parmi les personnes inactives ou au chômage de moins de 50 ans, cette probabilité s’élève à près de 50%[5]. Autrement dit, parmi les chômeurs et les inactifs, 50% de ceux déclarant avoir suivi une formation au cours des trois derniers mois sont considérés comme inactifs au sens du BIT. Si on prend en compte les personnes en emploi, cette probabilité diminue et s’élève à 10% : parmi les personnes inactives, au chômage ou en emploi de moins de 50 ans ayant déclaré avoir suivi une formation proposée par Pôle emploi ou un autre organisme d’aide à la recherche d’emploi au cours des 3 derniers mois jusqu’à la semaine de référence de l’enquête, 10% sont considérées comme inactives au sens du BIT. Ces proportions donnent ainsi des ordres de grandeur pour l’effet attendu du passage en formation sur l’inactivité et le chômage.

Lors de notre dernier exercice de prévision, nous avons retenu une montée en charge progressive du dispositif à partir du deuxième trimestre 2016, avec 300 000 formations supplémentaires en 2016 et 200 000 en 2017, compte tenu du délai de mise en place des nouvelles formations. La durée des formations est fixée à 2,4 mois, ce qui correspond à la durée moyenne des formations du « Plan 100 000 » en 2014. Une durée moyenne plus élevée se traduirait par une hausse plus marquée du stock de chômeurs en formation, avec un effet plus important sur l’évolution de la population active.

Nous avons considéré que l’effet du plan de formation sur les emplois vacants serait nul. Si la formation dispensée aux chômeurs de longue durée accroît individuellement leur probabilité de retour à l’emploi, il est à ce stade difficile d’évaluer son impact sur l’emploi macroéconomique car cela suppose de quantifier les emplois non pourvus qui seraient pourvus grâce au plan de formation. Or, compte tenu de la situation générale de l’économie française caractérisée par un output gap négatif et donc un déficit de demande, l’emploi total ne peut augmenter à court terme du simple fait de la formation des chômeurs. L’effort de formation en leur faveur aurait surtout pour conséquence de modifier à court terme leur place dans la file d’attente de l’emploi. Toutefois, un effet négatif se traduirait par une baisse du stock d’emplois vacants et accentuerait la baisse du chômage inscrite en prévision.

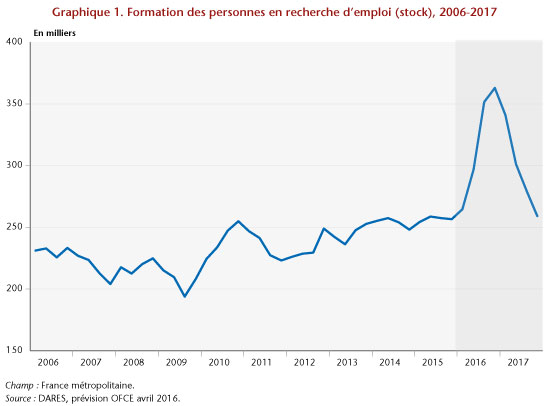

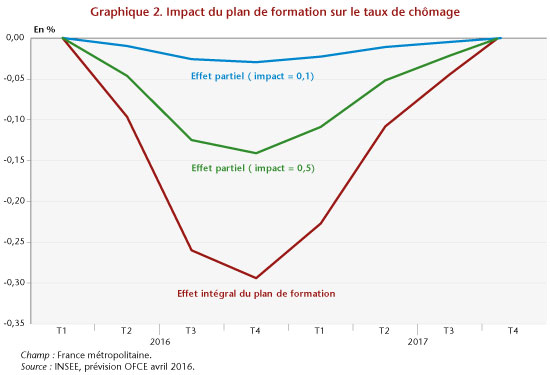

Les chômeurs de longue durée entrés en formation en 2016 sortiraient donc provisoirement de la population active pour y être à nouveau comptabilisés en 2017. Compte tenu de ces hypothèses, le nombre de chômeurs en formation passerait ainsi de 257 000 fin 2015 à 363 000 fin 2016 (graphique 1), ce qui correspondrait à une baisse de la population active comprise entre 16 000 et 55 000 personnes en 2016 selon l’impact retenu. Une plus forte concentration des formations sur l’année 2016 se traduirait par une baisse plus rapide du chômage. A contrario, si une partie des formations se substituait aux formations hors « Plan 500 000 », cela réduirait le total des entrées en formation en 2016-2017, et l’effet attendu sur le chômage.

L’effet du Plan de formation sur le taux de chômage atteindrait son maximum au quatrième trimestre 2016, le taux de chômage baissant de 0,05 à 0,15 point. Si l’ensemble des entrées en formation se traduisait par une comptabilisation des personnes en inactivité, l’effet maximum serait porté à –0,5 point de taux de chômage. La fin progressive du Plan de formation ainsi que le retour des personnes en formation au sein de la population active se traduisent par un effet nul du plan de formation sur le chômage dès la fin d’année 2017. Mécaniquement, une montée en charge différente des entrées en formation modifierait le profil de l’impact du Plan de formation sur le taux de chômage, sans pour autant modifier les créations d’emplois.

[1] La hausse du nombre de demandeurs d’emploi en formation devrait se traduire par un transfert essentiellement des demandeurs d’emploi de la catégorie A (demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, sans emploi) vers la catégorie D (demandeurs d’emploi non tenus de rechercher un emploi (en raison d’une formation, d’une maladie, …) y compris les demandeurs d’emploi en contrat de sécurisation professionnelle (CSP), sans emploi).

[2] D’une durée maximale de 400 heures, ces formations préalables à l’embauche sont financées par Pôle emploi. Elles permettent au demandeur d’emploi d’acquérir des compétences nécessaires pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise à Pôle emploi. Cf. Enquête « sortants de formation prioritaire 2014, » Pôle Emploi, Éclairages et Synthèses, n°17, septembre 2015.

[3] Crépon Bruno, Marc Ferracci, et Denis Fougère, “Training the Unemployed in France: How Does It Affect Unemployment Duration and Recurrence?”. Annals of Economics and Statistics 107/108 (2012): 175–199.

[4] Formation non formelle hors cours de sport et cours liés à des activités culturelles ou de loisirs.

[5] Il apparaît aussi que parmi les inactifs ayant suivi, au cours des 3 derniers mois jusqu’à la semaine de référence de l’enquête, une formation proposée par Pôle emploi ou un autre organisme d’aide à la recherche d’emploi, environ 50% déclarent être indisponibles au motif qu’ils achèvent leur formation.