France : la guerre de 3% aura-t-elle lieu ?

par Eric Heyer

Ce texte résume les prévisions pour l’économie française d’octobre 2012 de l’OFCE

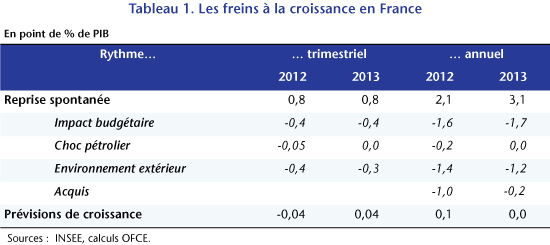

L’économie française devrait croître de 0,1 % en 2012 et de 0,0 % en 2013 en moyenne annuelle. Cette performance est particulièrement médiocre et très éloignée du chemin que devrait normalement emprunter une économie en sortie de crise.

Quatre ans après le début de la crise, le potentiel de rebond de l’économie française est important : il aurait dû conduire à une croissance spontanée moyenne de près de 3,0 % l’an au cours des années 2012 et 2013, permettant de rattraper une partie de l’écart de production accumulé depuis le début de la crise. Mais cette reprise spontanée est freinée, principalement, par la mise en place de plans d’économies budgétaires en France et dans l’ensemble des pays européens. La stratégie de consolidation budgétaire, imposée par la Commission européenne, devrait amputer de près de 6 points de PIB l’activité en France au cours des années 2012 et 2013.

En s’établissant à un rythme éloigné de son potentiel, la croissance attendue accentuera le retard de production accumulé depuis 2008 et continuera à dégrader la situation sur le marché du travail. Le taux de chômage augmenterait régulièrement pour s’établir à 11 % fin 2013.

Par ailleurs, la réduction du déficit budgétaire attendue par le gouvernement de la mise en place de la stratégie de consolidation – objectif de déficit des APU à 3 % de PIB en 2013 – sera en partie rognée par le manque à gagner en recettes fiscales dû à la faiblesse de la croissance. Le déficit public devrait s’établir à 3,5 % en 2013.

Dans ces conditions, le gouvernement doit-il tout mettre en œuvre pour tenir son engagement de 3% du déficit public en 2013 ?

Dans un contexte financier incertain, être le seul État à ne pas respecter sa promesse de consolidation budgétaire comporte un risque, celui d’être sanctionné immédiatement par un renchérissement de ses conditions financières sur le remboursement de sa dette. Ce risque est réel mais limité. La situation actuelle est celle d’une « trappe à liquidité » et d’une épargne abondante. Il en résulte un comportement de « fuite vers la qualité » de la part des épargnants qui recherche des placements sans risques. Or parmi ces derniers figurent les obligations d’Etats Allemands mais aussi Français. Dans ces conditions, la réduction de 1 point au lieu de 1,5 point de PIB du déficit public n’aurait que très peu d’impact sur les taux d’intérêt obligataires français.

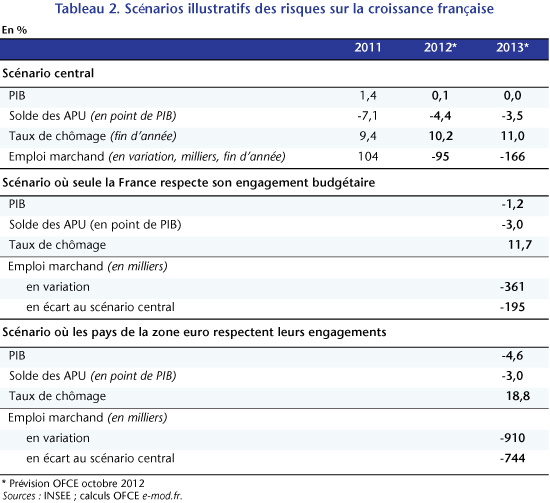

En revanche, le maintien d’une cible à 3% du déficit public en 2013 pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l’activité et l’emploi en France. Nous avons simulé un scénario dans lequel le gouvernement français tient coûte que coûte à respecter son engagement budgétaire quelle que soit la conjoncture. Si tel était le cas, cela nécessiterait l’adoption d’un nouveau plan de restrictions budgétaires dans les mois à venir d’un montant de 22 milliards d’euros.

Cette stratégie amputerait l’activité économique dans l’hexagone de 1,2 % en 2013. Elle engendrerait une hausse supplémentaire du taux de chômage qui frôlerait la barre des 12 % en s’établissant à 11,7 % en fin d’année. En ce qui concerne l’emploi, cette obstination amplifierait les destructions d’emplois : au total, elle coûterait près de 200 000 emplois.

Un scénario plus noir est également envisageable : selon nos prévisions, en tenant compte des projets de Lois de finances connus et votés, aucun grand pays européen ne respecterait ses engagements de réduction de déficit en 2013. En sous-estimant la difficulté à atteindre des cibles inaccessibles, le risque est fort de voir les pays de la zone euro s’enfermer dans une spirale où la nervosité des marchés financiers serait le moteur d’une austérité toujours renforcée. Pour illustrer ce risque, nous avons simulé un scénario dans lequel les grands pays de la zone euro (Allemagne, France, Italie et Espagne) mettent en place de nouvelles mesures d’austérité afin d’atteindre leurs engagements de déficits publics en 2013. L’adoption d’une telle stratégie se traduirait par un choc négatif puissant sur l’activité dans ces pays. Pour l’économie française, elle induirait un supplément de rigueur qui, soit au niveau national soit en provenance des pays partenaires de la zone euro, provoquerait en 2013 une violente récession. Le PIB dans l’hexagone baisserait de plus de 4,0 % engendrant une hausse supplémentaire du taux de chômage qui frôlerait la barre des 14 %.