Pourquoi il faut lire Robert C. Allen : Global Economic History : A Very Short Introduction [1]

par Guillaume Daudin (Professeur des Universités à Paris-Dauphine, chercheur associé à l’OFCE)

Robert C. Allen (né en 1947) est professeur d’histoire économique à l’Université d’Oxford depuis 2002. Il a soutenu sa thèse en 1975 à l’Université d’Harvard. Il a travaillé sur des sujets très divers et a reçu de nombreux prix pour ses publications. Son livre British Industrial Revolution in Global Perspective a été nommé « Livre de l’année » par The Economist et Times Literary Supplement en 2009. Ses recherches portent sur de nombreux aspects de l’histoire économique du développement : les salaires réels, les progrès de l’agriculture, les sources du progrès technique, les effets de l’impérialisme et le développement durable. Il est un acteur central dans le débat sur l’origine des divergences de développement au sein de l’Europe : il défend une position originale qui insiste sur l’importance de la base matérielle (au sens de Marx) et des choix politiques plutôt que sur celle du reste de la superstructure (culture, institutions, lois…).

Il a commis en 2011 un livre très court, paru dans une collection anglaise similaire à la collection “Repères”, déjà traduit en italien, peut-être bientôt traduit en français dans la collection “Grands Repères” des Editions La Découverte. Ce livre offre une excellente introduction à certains débats actuels sur l’histoire comparée du développement depuis l’époque moderne. Il se concentre sur les mécanismes de démarrage de la croissance économique de long terme dans chaque pays.

La thèse du livre peut se formuler ainsi. La Révolution industrielle britannique s’explique par la conjoncture exceptionnelle de salaires relativement élevés par rapport aux coûts du capital et de l’énergie sur l’île, et ce en partie grâce à l’Empire britannique. Cette conjoncture a poussé les entrepreneurs à développer des innovations techniques de manière à pouvoir économiser le travail, quitte à mettre en place des méthodes de production très intensives en capital et en énergie. L’économie moderne était née.

La diffusion contrastée de la Révolution industrielle au xixe siècle a dépendu de la capacité de chaque économie à mettre en place le « modèle standard de développement » : intégration du marché national, protection commerciale de l’industrie, développement du système bancaire et promotion de l’éducation de masse. L’Europe occidentale, l’Amérique du Nord l’ont fait avec succès, les autres pays moins.

À partir de la fin du xixe siècle, le retard technologique entre les pays riches et les pays pauvres devint plus important. Le Japon, l’Union soviétique, les nouveaux pays développés asiatiques n’ont trouvé de succès que par une politique volontariste de la part de l’État. Il s’agissait de créer de manière simultanée l’ensemble des structures de l’économie moderne (aciéries, centrales électriques, infrastructures, …). Aucun de ces investissements ne pouvait être rentable de manière isolée. Il était donc nécessaire que l’État assure leur coordination dans une politique de développement simultané sur tous les fronts. Ainsi le MITI japonais (Ministry of International Trade and Industry) a-t-il joué un rôle important dans le développement japonais après la guerre. L’ouvrage prend l’exemple de l’acier. Le MITI s’est assuré que la production d’acier japonais se faisait sur des sites suffisamment grands pour profiter des économies d’échelle croissantes ; que les industries consommatrices d’acier (notamment l’industrie automobile) se développaient suffisamment vite pour écouler l’acier produit ; que les consommateurs japonais voyaient leurs salaires progresser suffisamment vite pour consommer les biens produits (justifiant d’ailleurs ex post le choix de techniques de production intensives en capital) et que les marchés extérieurs ne se fermaient pas.

Certes, ce livre donne une vision de l’histoire économique globale un peu restrictive, puisqu’il est centré sur l’industrialisation et sa diffusion. Il laisse donc de côté de nombreux sujets : les inégalités, la finance, la mondialisation etc. Il ne remonte pas non plus très loin dans l’histoire, puisqu’il ne traite pas des problèmes de développement dans la très longue durée. Plus fondamentalement, peut-être, il s’agit plutôt d’un ouvrage d’histoire comparative du développement économique des nations que d’un ouvrage d’histoire globale proprement dite. D’un point de vue méthodologique, il est euro-centrique puisqu’il examine la diffusion d’un modèle européen. D’un point de vue de couverture géographique et de documentation, il ne l’est pas. Des chapitres entiers sont ainsi consacrés à l’Afrique et à l’Amérique latine, continents qui sont rarement traités de manière sérieuse dans les manuels.

« Manuel » : le mot est écrit. Ce livre est un manuel, une introduction à un sujet étendu et complexe, et c’est ainsi qu’il doit être jugé. Il s’agit d’un livre court qui gagne à ne pas se disperser. Il défend une thèse précise ; le fait qu’elle ne prenne pas en compte le monde dans toute sa complexité présente des avantages. D’une part, la démonstration en est d’autant plus claire et la compréhension des mécanismes en jeu plus aisée. D’autre part, le lecteur (guidé éventuellement par son enseignant) peut plus facilement prendre de la distance par rapport à l’ouvrage et changer de point de vue dans une démarche critique.

Le livre se différencie des manuels d’histoire économique présents sur le marché d’au moins trois manières :

- – Comme je l’ai déjà mentionné, il a une couverture géographique vraiment mondiale, alors que beaucoup de manuels sont centrés sur l’histoire française ou européenne. Par exemple, c’est ce livre qui m’a introduit à l’adaptation des techniques de l’industrie textile japonaise dans un environnement de bas salaires durant la seconde moitié du XIXe. C’est aussi lui qui m’a présenté le rôle des Africains, et notamment des Krobo, dans le développement de la culture du cacao au Ghana durant la même période ;

- – Il est très informé des avancées récentes en histoire économique. Actuellement, ce champ est en partie dominé par des économistes anglo-saxons, dont les travaux ne sont que très rarement traduits et avec lesquels les historiens français sont peu familiers ;

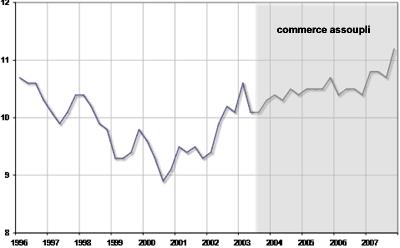

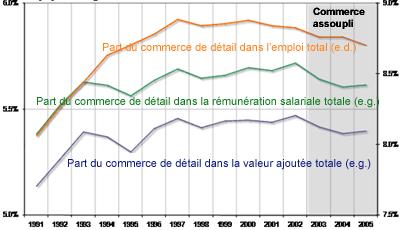

- – C’est pourtant un livre très accessible. Il est illustré par de nombreux tableaux et graphiques. Il est ancré dans le concret grâce à des descriptions précises d’événements mal connus même des spécialistes du sujet, parce que liés à des histoires nationales qui nous sont lointaines. Cela ne peut qu’encourager le lecteur à acquérir une meilleur connaissance du champ.

J’ai enseigné l’histoire économique à HEC, l’Université de Lille, SciencesPo, et maintenant à Paris-Dauphine. J’aurais aimé avoir ce livre à disposition lorsque j’ai commencé mes cours : il m’aurait beaucoup aidé. La lecture en anglais n’est le plus souvent pas une difficulté pour les étudiants de deuxième cycle même si elle est plus délicate pour les étudiants de premier cycle. Je suis impatient qu’il soit traduit de manière à pouvoir le faire lire à tous mes étudiants