L’efficacité des sanctions économiques

par Céline Antonin

Cette thématique a fait l’objet d’une conférence intitulée « Sanctionner l’économie d’un pays, une solution ? » le 16 novembre 2022 dans le cadre des journées de l’économie (Jéco) de Lyon : http://www.touteconomie.org/conferences/sanctionner-leconomie-dun-pays-une-solution

L’idée d’utiliser des instruments économiques pour influencer les objectifs politiques remonte à l’Antiquité mais ce n’est qu’à l’issue de la Première Guerre mondiale que les sanctions ont été codifiées juridiquement dans la Charte de la Société des nations. Les vainqueurs de la Grande guerre estimaient alors que ces mesures auraient une portée dissuasive et permettraient de garantir la paix en évitant de s’engager dans la confrontation armée[1].

L’intervention militaire russe en Ukraine et les nombreuses salves de sanctions qui s’en sont suivies de la part des pays occidentaux (États-Unis, Union européenne…) ont réactivé le débat sur le but et l’efficacité des sanctions. Quel est l’objectif politique des sanctions ? Peuvent-elles être efficaces ou existe-t-il des moyens de contournement pour le pays sanctionné dans une économie mondialisée ? Quelles sont les conditions de leur réussite ?

Historique des sanctions

Pendant plusieurs siècles, les sanctions économiques accompagnèrent la guerre et visèrent à compléter l’action militaire. Au cours du XXe siècle, on assista à un changement de paradigme avec l’idée que les sanctions pouvaient constituer un substitut efficace à l’action militaire, comme en atteste la Charte de la Société des nations (article 16). Keynes lui-même déclara être « sûr que le monde sous-estime grandement l’effet des sanctions économiques ». Il fut pourtant démenti par l’histoire : ainsi, les sanctions de la Société des nations prises à l’encontre de l’Italie ou du Japon à la veille de la Seconde Guerre mondiale ne purent prévenir le conflit mondial.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’idée des sanctions comme alternative à l’affrontement armé se renforça et les sanctions s’inscrivirent dans le temps long. Après l’épisode de la guerre froide où les sanctions se firent plus rares, la décennie 1990 marqua leur retour en force, au point qu’on parla de « décennie des sanctions ». Des voix s’élevèrent néanmoins pour contester leur efficacité et mettre en exergue la souffrance des populations civiles, ce qui déboucha, à l’aune du XXIe siècle, sur l’idée de sanctions ciblées, dites sanctions « SMART » (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définies).

Définition et objectif(s)

Que recouvre exactement le terme de sanctions ? Askari et al. (2003)[2] les définissent comme des « mesures coercitives, imposées par un pays ou un groupe de pays à un autre pays, son gouvernement ou des entités individuelles visant à induire un changement de comportement ou de politique ». Ces sanctions peuvent être générales ou ciblées, bilatérales ou multilatérales, commerciales et/ou financières.

Lorsque l’on évalue les sanctions, on a coutume de leur assigner un objectif unique mais la réalité est beaucoup plus complexe. Il existe en réalité une pluralité d’objectifs, comme le montre Barber (1979)[3] : des objectifs primaires, visant à la modification du comportement du pays cible ; des objectifs secondaires, visant à satisfaire les forces politiques domestiques ; et des objectifs tertiaires, qui visent à promouvoir la défense de certaines valeurs. Ainsi, les sanctions s’apparentent aussi à une forme de châtiment infligé à des acteurs dont le comportement est jugé « déviant » par rapport à un ordre moral dominant et une volonté d’extension de la souveraineté nationale, comme en témoignent par exemple les lois américaines d’extraterritorialité.

Par conséquent, l’efficacité des sanctions ne peut se juger uniquement à l’aune des objectifs primaires. Par ailleurs, les objectifs recherchés sont parfois différents des objectifs affichés : dans le cas des sanctions contre l’Iran, au-delà de l’objectif affiché des États-Unis d’empêcher l’Iran de devenir une puissance nucléaire, c’est en réalité aussi un objectif de changement de régime en Iran qui est poursuivi depuis 1979 (Coville, 2015[4]).

Une efficacité débattue

Dans les tentatives d’évaluer l’efficacité des sanctions, un premier courant de pensée, considéré comme « pessimiste », a généralement conclu à leur inefficacité. Ce courant est né avec l’étude fondatrice de Galtung (1967)[5] qui, à partir de l’exemple privilégié de la Rhodésie, a conclu que les sanctions avaient contribué à renforcer le pouvoir politique en place. Un deuxième courant de recherches menées à partir des années 1980 a fourni une vision plus « optimiste » de l’efficacité des sanctions ; cette approche a été initiée par une étude de Hufbauer, Schott et Elliot[6] (HSE, 1985) : à partir d’un échantillon portant sur 103 cas de sanctions commerciales et financières prises entre 1914 et 1985, Hufbauer, Schott et Elliot concluent que 36 % des sanctions ont atteint leur objectif. Un troisième courant de recherche s’est ensuite structuré à partir des critiques formulées à la méthodologie HSE pour juger de l’efficacité des sanctions. Comme le relèvent Coulomb et Matelly (2015)[7], les études récentes évoquent un niveau de réussite moyen de 30 % d’efficacité des sanctions ciblées (Targeted Sanctions Consortium,2012[8]). Certains politologues s’inscrivent en faux, à l’instar de Robert A. Pape (1997)[9] qui critique la causalité établie entre sanction et objectif politique et estime l’efficacité des sanctions « au sens strict » autour de 4 %.

Pire encore, les sanctions sont parfois accusées d’être contreproductives. Dans le pays sanctionné, elles sont susceptibles d’apporter un surcroît de légitimité au dirigeant et de rendre la population plus vulnérable aux idéologies radicales. Elles peuvent également aggraver la situation des populations civiles (accès aux besoins primaires, aux soins et services médicaux, à l’alimentation de base…), et entraîner le développement d’une économie parallèle au détriment des plus fragiles. Les sanctions peuvent également avoir des répercussions fortes dans les pays d’où elles émanent. Elles peuvent engendrer des contre-sanctions, comme on le voit actuellement de la part de la Russie à l’encontre des pays européens. Par ailleurs, si les sanctions sont bilatérales, elles peuvent défavoriser les entreprises des pays émetteurs et créer un effet d’aubaine pour leurs concurrents qui ne pratiquent pas de sanctions : la Chine comme l’Inde profitent aujourd’hui d’une forte décote sur le pétrole russe alors que les entreprises européennes doivent supporter une hausse des coûts des carburants.

La performance plutôt que l’efficacité

Comme le montre le rapport PERSAN sus-cité (2017), mesurer l’efficacité est en réalité insuffisant pour rendre compte de l’opportunité des sanctions. Plutôt que l’efficacité, les auteurs plaident pour une mesure de la « performance » de la sanction, autour du triptyque pertinence-efficacité-efficience. Si la notion d’efficacité mesure seulement l’adéquation entre objectifs et résultats, la notion de pertinence évalue l’adéquation entre moyens et objectifs. Si un pays est très inséré dans la mondialisation et a des possibilités de contournement de sanctions bilatérales, alors la sanction perdra de sa pertinence. Par ailleurs, l’efficience mesure le lien entre moyens et résultats, autrement dit, elle rend compte de l’effet des sanctions sur le pays émetteur. La sanction idéale est ainsi la sanction qui maximise le coût potentiel payé par le pays sanctionné tout en minimisant les coûts engendrés par le pays émetteur.

Notons que les pays de l’Union européenne ont une vulnérabilité aux sanctions comparable à celle des États-Unis, si l’on exclut le commerce intra-zone. En effet, le taux d’ouverture au commerce international, mesuré comme la somme des exportations et des importations de biens d’un pays rapportée au PIB, atteint 18 % dans l’Union européenne (51 % en tenant compte du commerce intra-UE) contre 19 % aux États-Unis en 2019[10]. Mais la dépendance est variable selon les pays européens : les petits pays très ouverts comme la Slovénie ou la Bulgarie ont un taux d’ouverture de 35 % (hors commerce intra-UE) alors que le taux d’ouverture de la France et du Portugal n’est que de 14 %. Par ailleurs, le degré de dépendance est variable selon les produits : à titre d’exemple, Guinea et Sharma (2022)[11] élaborent une liste de 233 produits pour lesquels l’Union européenne est fortement dépendante de l’extérieur en soulignant le poids de la Chine, de l’Inde ou encore de la Russie.

Sanctions de l’UE contre la Russie : l’arroseur arrosé ?

Aujourd’hui, la question de la performance des sanctions se pose notamment dans le cas de la Russie. Face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, six vagues successives de sanctions ont été décidées par l’Union européenne. Les quatre premières salves de sanctions européennes visaient le commerce avec la Russie mais les produits énergétiques et les banques très impliquées dans le secteur énergétique étaient soigneusement tenus à l’écart. La situation a changé avec le cinquième salve de sanctions imposée par le Conseil de l’UE le 8 avril 2022, qui interdit d’importer du charbon et d’autres combustibles fossiles solides russes à destination de l’UE à partir d’août 2022. Le sixième train de sanctions décrète quant à lui l’arrêt total des importations de pétrole russe à horizon de six mois et des produits raffinés d’ici fin 2022. Face à ces mesures, la Russie a riposté par des contre-sanctions : elle a obligé les créanciers étrangers à payer leurs importations en roubles et a suspendu ses livraisons de gaz à plusieurs pays européens via le gazoduc Yamal.

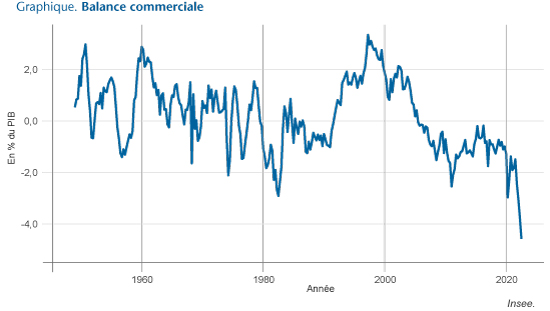

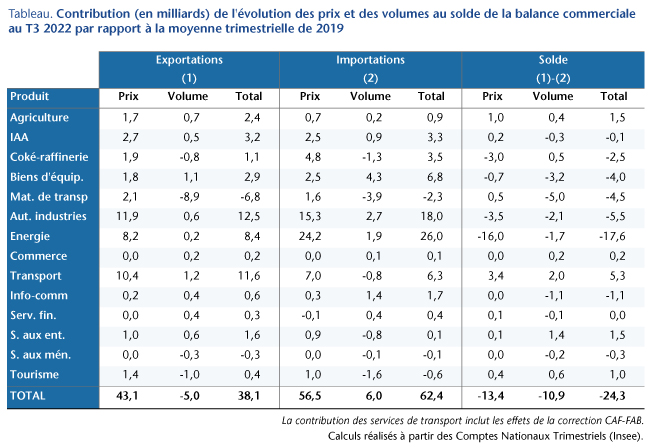

En matière d’efficacité, il est encore tôt pour juger de l’effet des sanctions sur l’économie russe mais le bilan provisoire paraît mitigé. Dans ses prévisions d’octobre 2022, le FMI table sur une contraction du PIB de 3,4 % en 2022, ce qui est inférieur aux 6 % attendus en juillet 2022. Certes, la moitié des réserves de change sont gelées, plusieurs des principales banques ont été coupées du système de paiement international et le brut de l’Oural se négocie avec un rabais d’environ 20 dollars par baril. Cependant, l’économie russe semble résister mieux que prévu. La banque centrale a imposé des contrôles de capitaux et augmenté fortement les taux d’intérêt, ce qui a conduit à une forte appréciation du rouble. La balance commerciale s’est améliorée : la hausse des prix mondiaux du pétrole et du gaz a compensé la « décote russe », et l’augmentation des ventes à la Chine et à l’Inde semble avoir partiellement compensé la baisse des exportations vers l’UE. Ainsi, l’existence de pays tiers se revendiquant neutres, dans un contexte de mondialisation, affaiblit largement le pouvoir des sanctions et interroge sur leur pertinence. Certains pays, à l’instar de la Turquie, jouent un rôle majeur dans le contournement des sanctions, comme l’illustre le projet discuté par V. Poutine et de R. T. Erdogan qui vise à créer un hub gazier en Turquie dans le but de livrer du gaz russe aux pays européens[12].

Par ailleurs, l’efficience des sanctions est remise en question par la forte dépendance de l’Union européenne au pétrole et au gaz naturel russes. Changer de producteur peut s’envisager en matière pétrolière du fait de la relative simplicité de transport du pétrole ; les sanctions impliqueraient alors une redéfinition – non sans coût – de la cartographie des échanges. En revanche, dans le cas du gaz naturel, la nature même de l’infrastructure de transport rend les possibilités de substitution limitées, l’essentiel du commerce européen de gaz reposant sur un réseau de gazoducs venus de Russie. En outre, les pays européens affichent une dépendance inégale face à la Russie, les pays les plus à l’est de l’Europe apparaissant comme les plus vulnérables (Antonin, 2022[13]). Pour répondre aux sanctions, la Russie a réduit drastiquement ses livraisons de gaz vers l’Union européenne, ce qui pourrait avoir un impact fort sur la croissance des pays de l’Union (Geerolf, 2022[14]). Or, si le coût pour le pays émetteur l’emporte sur le coût pour le pays sanctionné, alors les sanctions seront contre-performantes. L’enjeu pour le pays émetteur est donc de réduire les effets sur sa propre économie, en accompagnant au mieux par exemple les entités domestiques qui subissent le plus directement les sanctions.

Définir les conditions de réussite des sanctions

Il est impossible de prédire les conditions de réussite des sanctions, tant chaque situation réclame une analyse détaillée spécifique. En revanche, certaines conditions semblent favorables pour maximiser leur performance. Bien que les études empiriques basées sur les données de Hufbauer et al. (déjà cité) démontrent que les sanctions unilatérales ont un taux de succès supérieur aux sanctions multilatérales, ce résultat ne fait pas consensus : sur la base de nouvelles données incluant 888 cas de sanctions – avec une proportion plus élevée de sanctions non étatsuniennes –, Bapat et Morgan (2009)[15] montrent que les sanctions multilatérales ont plus de chances de réussir que les sanctions unilatérales à condition qu’il y ait soit un unique grief envers le pays ciblé, soit (s’il y a plusieurs griefs) que les sanctions soient orchestrées par une institution internationale. En effet, grâce à la présence d’une institution internationale, chaque pays émetteur perd sa capacité à conclure un accord parallèle avec le pays cible et à participer de facto à une stratégie de contournement. En conséquence, le pays ciblé est davantage susceptible de prendre les menaces au sérieux et de proposer un compromis. En outre, les sanctions multilatérales présentent l’avantage d’ajouter une forte légitimité politique à la sanction.

Par ailleurs, il est important de s’assurer de l’adéquation entre objectif politique final et objectif économique intermédiaire afin que le pays émetteur des sanctions soit sûr de sa capacité à maintenir les sanctions dans le temps (Lettre Trésor-éco, 2015[16]). Enfin, les sanctions doivent être limitées aux mesures les plus performantes et les sanctions ayant un but d’affichage – dont la performance n’a pas été prouvée – devraient être proscrites. Les régimes de sanctions qui affichent un taux de succès élevé sont d’ailleurs ceux dont la mesure principale vise un secteur exportateur clef du pays cible – sans que le pays émetteur ne soit trop affecté : la Lettre Trésor-éco (2015) estime un taux de réussite de 54 % lorsque la mesure principale des sanctions porte sur l’une des principales ressources à l’exportation du pays ciblé, contre un taux de succès moyen de 18 %, toutes sanctions confondues[17]. Il faut enfin s’assurer de la clarté de l’objectif final poursuivi afin de ne pas alimenter l’idée que les sanctions sont un instrument d’impérialisme ; le risque serait en effet de conduire la population des pays sanctionnés à nourrir un sentiment d’agression injuste et à renforcer la légitimité des dirigeants – ce qui irait totalement à l’encontre de l’effet recherché.

[1] Pour approfondir la question de la performance des sanctions, le lecteur pourra utilement se référer au rapport Matelly S., Gomez C., Carcanague S. (2017). Performance des sanctions internationales, Typologie : étude de cas. Rapport final PERSAN juin 2017, IRIS, CSFRS, qui a largement inspiré et nourri la rédaction de ce texte.

[2] Askari H., Forrer J., Teegen H. et J. Yang (2003). Economic sanctions: examining their philosophy and efficacy. Greenwood Publishing Group.

[3] Barber J. (1979). “Economic Sanctions as a Policy Instrument”. International Affairs, 55(3).

[4] Coville, T. (2015). « Les sanctions contre l’Iran, le choix d’une punition collective contre la société iranienne ? ». Revue internationale et stratégique, 97(1).

[5] Galtung J. (1967). “On the Effects of International Economic Sanctions, With Examples from the Case of Rhodesia”. World Politics, 19(3).

[6] Hufbauer G. C., Schott J.J., Elliott A. K., 1985, Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, Washington, Peterson Institute for International Economics.

[7] Coulomb, F. et Matelly, S. (2015). « Bien-fondé et opportunité des sanctions économiques à l’heure de la mondialisation ». Revue internationale et stratégique, 97(1).

[8] Targeted Sanctions Consortium, 2012, Designing United Nations targeted sanctions. Evaluating impacts and effectiveness of UN targeted sanctions, The Graduate Institute – Watson Institute for International Studies, août.

[9] Pape, R. A. (1997). Why economic sanctions do not work. International security, 22(2).

[10] Source des données : Banque mondiale pour les États-Unis, Eurostat pour l’Union européenne (27 pays hors Malte).

[11] Guinea, O. et Sharma, V. (2022). Should the EU Pursue a Strategic Ginseng Policy? Trade Dependency in the Brave New World of Geopolitics. ECIPE Policy Brief, avril 2022.

[12] La Tribune, Erdogan et Poutine s’accordent pour bâtir un « hub gazier » de l’Europe en Turquie, 13 octobre 2022.

[13] C. Antonin (2022). « Dépendance commerciale UE-Russie : les liaisons dangereuses », Blog de l’OFCE, 4 mars 2022.

[14] Geerolf F. (2022). “The “Baqaee-Farhi approach” and a Russian gas embargo – some remarks on Bachmann et al.”. Sciences Po OFCE Working Paper, n°14/2022.

[15] Bapat, N.A. et Morgan, C.T. (2009). Multilateral versus unilateral sanctions reconsidered: a test using new data. International Studies Quarterly, 53(4).

[16] Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (2015). « Sanctions économiques : quelles leçons à la lumière des expériences passées et récentes ? ». Lettre Trésor-Éco, n° 150.

[17] Lettre Trésor-éco (2015) sus-citée, tableau 2.