Lettre au Président de la République française, François Hollande

par Jérôme Creel, Xavier Timbeau et Philippe Weil

Le 15 mai 2012, nous adressions une lettre au Président de la République française pour faire part de nos craintes sur la poursuite de politiques de restriction budgétaire entamant le potentiel de croissance de l’Union européenne. Nous proposions un Pacte budgétaire intelligent, un Smart Fiscal Compact. La lettre initiale a été préparée en anglais, car elle s’inscrit dans le cadre d’un débat résolument européen. En voici la traduction française.

Monsieur le Président,

La France et l’Union européenne sont à un tournant économique critique. Le chômage est élevé, la perte d’activité induite par la crise financière depuis 2008 n’est pas résorbée et vous avez promis, dans ce contexte dégradé, d’éradiquer les déficits publics français d’ici 2017.

Votre prédécesseur s’était engagé à atteindre le même objectif, quoiqu’un peu plus tôt, en 2016 et votre campagne a été marquée par la priorité que vous avez donnée à faire participer les plus riches à l’effort fiscal. Cette différence est importante et elle a probablement pesé dans le résultat final mais, d’un point de vue macroéconomique, elle reste secondaire tant que le long terme de l’économie européenne et française ne dépend pas de son court terme.

Selon la macroéconomie standard qui a longtemps constitué le cadre de la politique économique, les multiplicateurs budgétaires sont positifs dans le court terme mais nuls dans le long terme, long terme déterminé par la productivité et l’innovation. Dans ce cadre, réduire les déficits à un rythme moins soutenu allège un peu le fardeau dans l’immédiat mais ne change rien à long terme. Au bout du compte, l’austérité est la seule solution pour réduire durablement le ratio dette sur PIB et elle est douloureuse – très douloureuse même. Notons en effet que :

• La fable selon laquelle les multiplicateurs à court terme pourraient être négatifs a définitivement été éventée. Une restriction budgétaire a un impact négatif sur l’activité, sauf dans le cas très particulier d’une petite économie ouverte qui, en régime de changes flexibles mène une politique monétaire accommodante, ce qui est loin de pouvoir s’appliquer à la France d’aujourd’hui. Parce que la France de 2012 n’est pas la Suède de 1992, la perspective d’un meilleur état futur des finances publiques n’est pas à même de compenser les effets récessifs directs et immédiats d’une restriction fiscale.

• Si, comme le dit le FMI, la crise financière a durablement réduit l’activité économique, alors le déficit public que connaît la France est structurel – pas conjoncturel. Dans ce cas de figure, la seule solution est une restriction budgétaire pour assurer la soutenabilité à long terme.

• Par ailleurs, il existe désormais un consensus sur le fait que les multiplicateurs budgétaires de court terme sont élevés en bas de cycle et plus faible en haut de cycle. Ainsi, laisser croître la dette en période faste et chercher à réduire les déficits en période de ralentissement est très coûteux.

Cette analyse est cependant périmée car il semble de plus en plus évident que la crise financière a profondément changé le contexte macroéconomique. Les multiplicateurs budgétaires y sont toujours positifs à court terme mais ne sont pas nuls à long terme à cause de deux effets contradictoires :

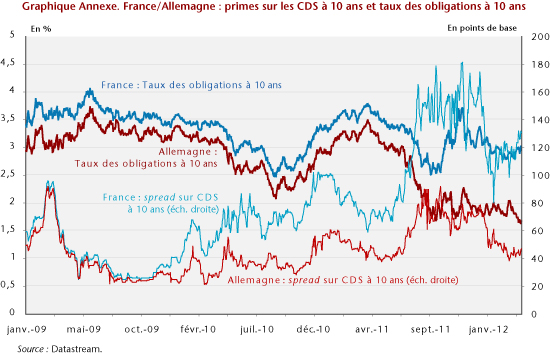

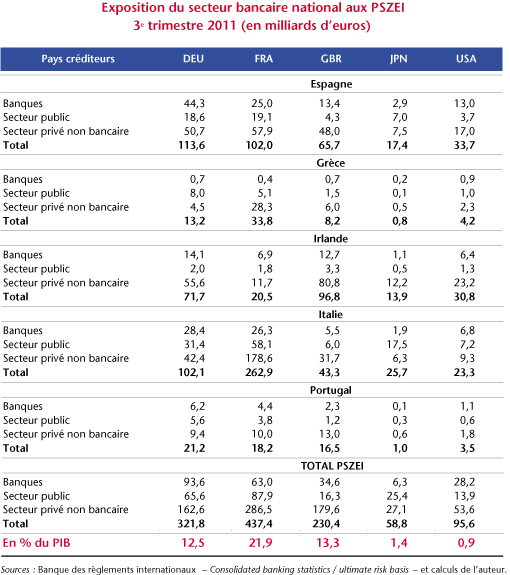

• Le premier est le cauchemar des dirigeants français et européens, alimenté par le travail historique de Carmen Reinhart et de Kenneth Rogoff et illustré par les difficultés que l’Italie, l’Espagne ou la Grèce ont rencontrées lorsqu’il a fallu refinancer leur dette publique. Dans ce cauchemar, le pire se produirait après que le rapport de la dette au PIB aurait franchi un seuil se situant autour de 90%. Passé ce seuil, les investisseurs réaliseraient brutalement qu’il n’y a plus de moyen facile de ramener la dette à un niveau contrôlable sans inflation ou sans répudiation. Ils exigeraient alors des taux plus élevés pour couvrir ce risque, impliquant une dégradation des comptes publics et alimentant l’effet “boule de neige” sur la dette. La restriction budgétaire qui serait alors imposée par la dégradation des conditions de financement achèverait de creuser la récession – validant ainsi les doutes des investisseurs sur la soutenabilité des finances publiques. Le franchissement du seuil déclencherait une spirale irréversible. Pour l’éviter, il faudrait s’infliger immédiatement une restriction budgétaire conséquente pour en éviter une future encore plus considérable. Dans ce schéma, notre salut (économique) passerait par un changement radical et immédiat de cap pour échapper à la tempête qui s’annonce.

• Mais il existe un danger symétrique : dans un contexte de finances publiques dégradées non pas par le laxisme budgétaire (ce qui exclut la Grèce) mais par la crise financière de 2008, une restriction budgétaire maintenant peut provoquer un effondrement social, politique ou économique ou détruire durablement la capacité productive. La restriction budgétaire ne serait donc pas simplement récessive à court terme mais également à long terme. L’expansion budgétaire serait alors une condition nécessaire pour la prospérité à long terme et la soutenabilité des finances publiques. Dans ce schéma, notre salut exigerait que nous gardions le cap dans la tempête.

Monsieur le Président, la pertinence de votre stratégie visant à « équilibrer les comptes publics en 2017 » dépend celui de ces deux écueils que vous considérerez comme le plus menaçant ou inéluctable. Devez-vous craindre que la négligence budgétaire finisse toujours par se payer au prix fort ou devez-vous redouter par-dessus tout qu’une rigueur brutale compromette le futur de notre économie et n’alimente frustrations et désespoirs ?

Pour répondre à ces questions redoutables, les préjugés ou l’idéologie sont de mauvais conseils. Nous vous pressons au contraire de considérer les éléments les plus factuels :

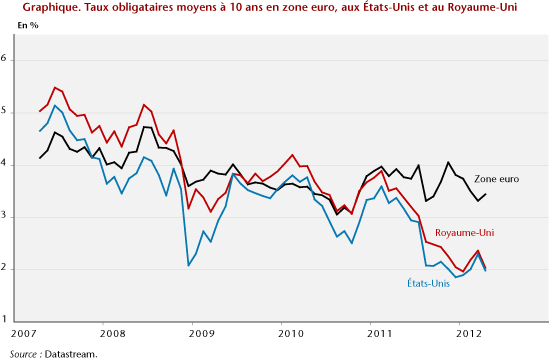

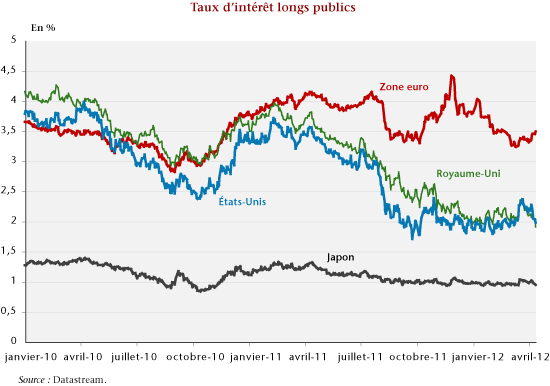

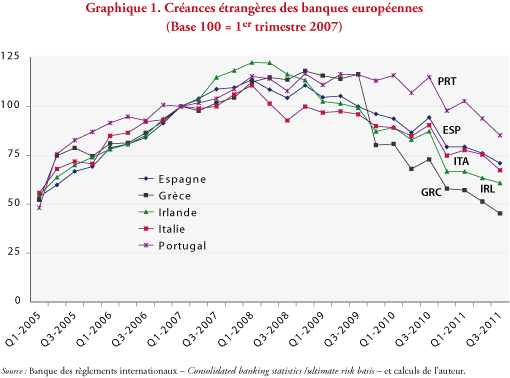

• Les notations des dettes souveraines de pays dont les déficits et les dettes publics sont considérables, comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni, ont été dégradées par les agences de notation sans conséquence particulière. Votre prise de fonctions ne s’est pas, elle non plus, traduite par une dégradation des conditions de financement de l’Etat. Ceci laisse à penser que les marchés comprennent mieux, semble-t-il, que certains dirigeants, que le problème principal des finances publiques européennes n’est ni la dette ni les déficits mais bien la gouvernance de la zone euro et ses politiques monétaire et budgétaire. Un prêteur en dernier ressort — il n’y en a pas en zone euro —résoudrait facilement et directement les crises de dette souveraine. L’objection voulant que cela forcerait la Banque centrale européenne à monétiser les dettes publiques, en violation de ses statuts et de son objectif de stabilité des prix, ne tient pas. La simple possibilité d’une monétisation réduirait en effet la prime de risque et en éliminerait la nécessité, de sorte qu’il n’y aurait plus de panique autoréalisatrice sur le financement d’un Etat et de crise de dette souveraine italienne, espagnole, voire française.

• En outre, Ugo Panizza et Andrea Presbitero ont montré qu’il n’existe pas de preuve historique convaincante que la réduction de la dette engendre une croissance plus forte. Dès lors, l’affirmation courante selon laquelle la réduction de la dette publique est un prérequis à la reprise de l’activité est au mieux une corrélation, au pire fallacieuse, mais en aucun cas une causalité impliquée par les données.

• Vingt années de stagnation au Japon nous rappellent que la déflation est un piège durable et délétère. La sous-activité pousse les prix inexorablement à la baisse. Paul Krugman et Richard Koo ont montré comment les taux d’intérêt réels anticipés enclenchent une spirale de désendettement lorsque les anticipations de prix se verrouillent sur la déflation. Si de surcroît, la déflation des bilans touche le secteur bancaire, l’effondrement du crédit nourrit la contraction.

• Un des effets pervers de l’austérité budgétaire découle de la destruction de capital humain par de longues périodes de chômage. Les cohortes de jeunes qui entrent sur un marché du travail dégradé prendront un mauvais départ qui les marquera durablement. Plus longtemps le taux de chômage persistera au-dessus de son niveau d’équilibre, plus profondes seront les frustrations issues d’un avenir bouché.

• Au-delà du capital humain, les entreprises sont le lieu d’accumulation d’une grande variété de capital, allant du capital social aux actifs immatériels produit par la R&D. Philippe Aghion et d’autres ont montré qu’à travers ce canal la volatilité de court terme de l’activité avait un impact (négatif) sur le potentiel de croissance. Dans un monde compétitif, le sous-investissement en R&D se traduit par des pertes de parts de marché. En rendant l’activité plus volatile, la restriction budgétaire pèse ainsi durablement sur le potentiel de croissance.

• Ce qui est vrai pour l’investissement dans les actifs immatériels privés l’est encore plus en ce qui concerne les actifs immatériels publics, c’est-à-dire des actifs qui génèrent des flux de biens publics que les incitations individuelles peinent à produire. Les règles d’or habituellement évoquées négligent ce type d’actifs dont la comptabilité est par nature complexe. En conséquence, la recherche d’une réduction prompte des déficits se fait bien souvent aux dépens des investissements dans ces actifs publics immatériels, bien qu’ils aient une profitabilité (sociale) élevée et qu’ils seront essentiels lorsqu’il s’agira d’assurer la transition la moins brutale possible vers une économie plus économe en carbone.

Sur la base de ces constats, nous prenons la liberté de vous suggérer une stratégie en quatre points :

1. Vous devez affirmer que l’austérité budgétaire est mauvaise à la fois à court terme et à long terme. Il faut rappeler à Madame Merkel que, par conséquent, la plus grande prudence s’impose quand on prône la rigueur.

2. Ralentir le rythme auquel la restriction budgétaire est infligée aux pays de l’Union européenne est essentiel aussi bien pour réduire le chômage dans le court terme que pour maintenir la prospérité à long terme. Sans prospérité de long terme, la réduction des ratios de dette sur PIB sera impossible sauf à accepter inflation et répudiation.

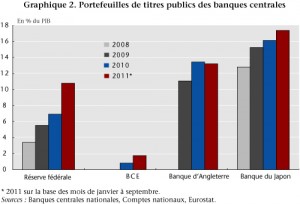

3. Vous devez reconnaître que les peurs de votre prédécesseur étaient fondées : sans un prêteur de dernier ressort ou sans mutualisation des dettes publiques, une rigueur budgétaire moins déterminée expose à un risque de hausse des taux d’intérêt souverains en déclenchant une anxiété autoréalisatrice. L’exemple des Etats-Unis nous montre que le meilleur moyen de traiter ce risque est d’avoir une banque centrale bien armée qui agit comme un prêteur de dernier ressort. Il faut donc une modification rapide du traité de Maastricht dans ce sens. Amender les objectifs de la BCE en intégrant la préoccupation de la croissance est secondaire.

4. Madame Merkel a raison de croire qu’une banque centrale qui sauve les Etats de la faillite est la porte ouverte à l’aléa moral. Vous devez donc accepter, en contrepartie de la modification des statuts de la banque centrale, qu’un pacte budgétaire (le Fiscal Compact) gouverne les finances publiques européennes. Mais vous devez lutter pour un pacte « intelligent », un Smart Fiscal Compact (SFC). Ce SFC doit renforcer la soutenabilité des finances publiques dans un monde où le long terme n’est pas écrit et invariant à l’avance et dépend de la trajectoire économique dans le court terme. Il doit s’appuyer sur des institutions européennes légitimes investies du pouvoir de contrôler et de veiller au respect des engagements budgétaires de chaque pays. Cette tâche nécessitera du pragmatisme et une solide approche empirique de l’économie plutôt que de la numérologie budgétaire ou les règles simplistes qui sont pour l’instant prévues.

Ne pas réduire les déficits publics en Europe conduira à une débâcle. Les réduire brutalement est la voie la plus sûre vers le désastre. Croire que de vieilles astuces comme la dérégulation du marché du travail stimuleront la croissance est illusoire, comme nous le rappelle l’OIT dans son dernier rapport. Le risque de bouleversements et basculements soudains dans les modes de fonctionnement économiques ou sociaux interdit les demi-mesures. La montée rampante de déséquilibres de long terme oblige à des actions rapides. Ce qui est vrai pour la France est encore plus vrai pour nos partenaires : l’ensemble des membres de l’Union européenne ont un besoin impératif de marges de manœuvres immédiates, sans quoi le futur risque bien d’être fort compromis.

Nous espérons, Monsieur le Président, que vous trouverez utiles ces quelques suggestions et nous vous prions de bien vouloir agréer l’expression de notre respectueuse considération.