Elections britanniques : questions de frontières (2/2)

David Cameron a placé l’économie au premier plan de sa campagne électorale, faisant des bonnes performances de l’économie britannique une carte maîtresse du programme des Conservateurs (voir « Le Royaume-Uni à l’approche des élections… »). Mais, selon les sondages, au soir du 7 mai, aucun parti ne sera en mesure de gouverner seul. Alors qu’en 2010, l’incertitude était de savoir si les Libéraux-Démocrates choisiraient de s’allier avec les Conservateurs ou avec les Travaillistes, cette fois l’incertitude est encore plus grande, car plusieurs partis sont susceptibles de jouer les arbitres. Les Libéraux-Démocrates ont en effet perdu en popularité depuis cinq ans de participation au gouvernement et recueillent moins de 10 % des intentions de vote, derrière le parti nationaliste UKIP (environ 12 % d’intentions de vote), partisan de la sortie du Royaume-Uni de l’UE et arrivé en tête lors des dernières élections européennes. Face à la montée de l’euroscepticisme, notamment dans les rangs des Conservateurs, David Cameron a promis d’organiser un référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE d’ici la fin 2017, s’il redevenait premier ministre en 2015. De leur côté, si les Travaillistes sont en mesure de former un gouvernement de coalition, ils pourraient s’allier avec le SNP, parti national écossais. Mais les Travaillistes excluent cette possibilité, face aux attaques de David Cameron, qui agite l’épouvantail d’une fragmentation du Royaume-Uni auprès d’un électorat anglais, à peine remis de sa frayeur de risquer de voir l’Ecosse devenir indépendante lors du référendum de septembre 2014. Les Travaillistes bénéficieraient néanmoins du soutien du SNP et pourraient former une coalition avec les Libéraux-Démocrates. Ceux-ci ont tracé plusieurs lignes rouges pour envisager d’entrer dans un gouvernement de coalition : moins d’austérité budgétaire s’ils s’allient avec les Conservateurs, davantage de rigueur budgétaire s’ils s’allient aux Travaillistes, sauf en matière d’éducation où les Libéraux-Démocrates souhaitent davantage de moyens que les deux grands partis.

Programmes économiques et sociaux des grands partis : ressemblances, nuances…

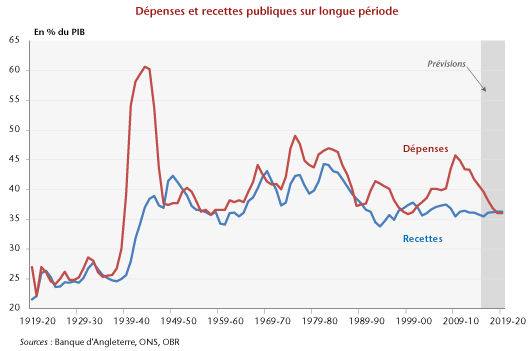

Les Conservateurs se félicitent du rebond de la croissance et de l’emploi, et d’avoir divisé par deux le déficit public rapporté au PIB. Ils estiment avoir « remis la maison en ordre » et souhaitent continuer à « réparer le toit tant qu’il fait beau ». Ils disent vouloir que cela profite à chacun. Ainsi, ils veulent augmenter les dépenses du système de santé (NHS), maintenir les dépenses d’éducation, augmenter le nombre de places dans l’université. Ils s’engagent à maintenir la hausse des pensions de retraite au minimum de 2,5 % par an. Ils réaliseront d’importants investissements publics en matière de transport. Ils n’augmenteront pas la TVA, l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales. Par contre, ils diminueront encore le plafond des revenus d’assistance pour que « le travail paie ».

Les Conservateurs veulent développer l’apprentissage, favoriser l’entreprise, encadrer le droit de grève, réduire la paperasserie, mettre les handicapés au travail. Ils souhaitent contrôler et réduire l’immigration en provenance de l’UE (ramenant celle-ci à « des dizaines de milliers » par an au lieu « de centaines de milliers » actuellement). Les droits aux prestations sociales seront réduits (il faudra avoir résidé dans le pays depuis au moins quatre ans pour avoir droit au crédit d’impôt et aux allocations familiales ; les logements sociaux seront réservés aux citoyens britanniques). Ils veulent fournir de l’énergie à bas prix aux ménages en développant les économies d’énergie, les énergies renouvelables, mais surtout le nucléaire.

Ils se donnent l’objectif d’amener le déficit public à un léger excédent (0,2 point de PIB) en 2018/2019. Ceci par des baisses de dépenses publiques, de dépenses sociales et la lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscale (remise en cause du statut des non-domiciliés, taxation des firmes multinationales).

Pour les Travaillistes, « le Royaume-Uni ne réussit que lorsque les travailleurs réussissent ». Il faut un renouveau national pour que « l’économie travaille pour les travailleurs ». Les Travaillistes dénoncent le développement des inégalités, celui des emplois précaires et la baisse du pouvoir d’achat des familles de travailleurs.

Mais les Travaillistes proclament, eux-aussi, leur volonté de réduire le déficit public chaque année. Leur objectif est de ramener le déficit courant (hors investissement) à l’équilibre en 2018-19, ce qui se traduirait en fait par un déficit public de 1,4 % du PIB. L’objectif est moins ambitieux que celui des Conservateurs et serait obtenu en partie par des hausses d’impôts. Le taux d’imposition marginal maximum de l’impôt sur le revenu (IR) serait remonté de 45% à 50%. Un impôt serait introduit sur les manoirs (les propriétés valant plus de 2 millions de livres). Les Travaillistes s’engagent à maintenir le taux d’imposition des sociétés (IS) au niveau le plus bas des pays du G7. Le taux de l’IS, abaissé à 20 % en avril, serait cependant augmenté d’un point. La taxe sur les banques serait augmentée (900 millions attendus). Les Travaillistes souhaitent réinstaurer un premier taux d’imposition sur le revenu à 10 %, financé par la suppression de l’abattement pour les couples mariés. Ils souhaitent supprimer la très impopulaire taxe sur les chambres vacantes (bedroom tax). Comme les Conservateurs, ils supprimeraient les avantages fiscaux des non-domiciliés.

Les Travaillistes veulent cependant réduire les dépenses publiques, sauf en matière de santé, d’éducation et de coopération internationale. Ils proposent d’augmenter les moyens du NHS pour réduire les délais d’attente. Ils s’engagent à augmenter le salaire minimum horaire à 8 £ en 2019 (le niveau actuel étant de 6,5 £ et devant augmenter à 6,7 £ en octobre 2015). Ils proposent de réglementer les contrats zéro-heure (du moins pour les salariés qui ont travaillé de façon régulière pendant plus de 12 semaines). Par contre, ils ne remettent pas en cause le plafond sur les revenus d’assistance. Les Travaillistes proposent eux-aussi de contrôler l’immigration et de limiter le droit des immigrés aux prestations sociales (il faudra avoir résidé au moins deux ans sur le territoire national). Ils veulent mettre en place une stratégie industrielle pour développer l’économie verte. Ils proposent de réduire le poids des actionnaires dans la direction des entreprises et de créer une Banque Britannique d’Investissement pour aider le financement des petites entreprises.

Les Libéraux-Démocrates proposent une « économie plus forte, une société plus juste ». Ils veulent faire du Royaume-Uni le pays leader en matière des technologies du futur. Eux aussi veulent augmenter les dépenses de santé et d’éducation. Eux aussi veulent augmenter les possibilités de garde d’enfant et de congé parental. Surtout, ils veulent développer la fiscalité verte et engager la transition énergétique. Ils visent l’équilibre du budget courant comme les Travaillistes, mais celui-ci interviendrait un an plus tôt (2017-2018). Cet équilibre serait obtenu par des baisses limitées des dépenses, mais aussi par des hausses d’impôts sur les plus riches, sur les banques, les grandes entreprises et la pollution et par la lutte contre l’optimisation fiscale. Eux aussi proposent la taxe sur les manoirs.

… et de nombreuses inconnues

L’IFS (Institute for Fiscal Studies) vient de publier deux notes : « Post-election Austerity : Parties’ Plans Compared », IFS Briefing Note BN 170, 22 avril, « Taxes and Benefits: The parties’ Plans », IFS Briefing note BN 172, 28 avril. Dans ces notes, l’IFS tente d’estimer les mesures proposées mais souligne le manque de détail des différents programmes. Les Conservateurs envisagent davantage de baisses de dépenses, tandis que les Travaillistes et les Libéraux-Démocrates envisagent une réduction moins rapide des déficits et donc de la dette publique. Le déficit public passerait de 5 % du PIB en 2014-15 à 0,6% en 2017-18 pour les Conservateurs, à 1,1 % pour les Libéraux-Démocrates, 2% pour les Travaillistes, 2,5% pour le SNP. La dette publique baisserait de 80 % du PIB en 2014-15 à 72 % en 2019-20 selon les projets des Conservateurs, contre 75 % pour les Libéraux-Démocrates, 77 % pour les Travaillistes et 78% pour le SNP. Les trois partis annoncent qu’ils poursuivront l’objectif de réduction du déficit public, sans détailler précisément comment ils le feraient. En particulier, les Conservateurs n’augmentent pas les impôts ; ils devraient baisser de 18% les dépenses des secteurs non-sauvegardés, c’est-à-dire défense, transport, assistance, justice. Ils n’explicitent pas comment ils feraient de fortes économies sur les dépenses sociales hors retraite et NHS. A la fin avril, les Libéraux-Démocrates ont fait surgir dans le débat l’idée selon laquelle les Conservateurs envisageraient de diminuer les allocations familiales, ce que David Cameron dément avoir l’intention de faire, mais à quelques jours du scrutin le soupçon demeure. Tous les partis s’engagent à ne pas augmenter les taux principaux de TVA, de l’impôt sur le revenu ou des cotisations maladie, mais tous escomptent de fortes recettes de la lutte contre l’optimisation fiscale.

Ecosse-Europe : les deux enjeux de ces élections

Deux problématiques font l’originalité de ce vote et amènent une configuration politique spécifique. D’une part, le Parti National Ecossais (SNP) continue à prôner l’indépendance de l’Ecosse, malgré le résultat du référendum de septembre 2014 (55 % de non). Parti de centre gauche, au pouvoir actuellement à Edimbourg, il pourrait obtenir 55 des 59 sièges écossais au détriment des travaillistes et être le parti pivot de la future majorité. Il demande la tenue d’un nouveau référendum sur l’indépendance de l’Ecosse, mais aussi la fin des politiques d’austérité en matière de dépenses publiques et sociales.

L’UKIP milite en faveur d’une sortie du Royaume-Uni de l’UE. David Cameron a promis d’organiser un référendum sur la sortie avant la fin 2017 si les Conservateurs l’emportent. En tout état de cause, David Cameron s’oppose à toute extension des pouvoirs de l’Europe en matière économique et politique ; l’Europe doit avant tout être un marché unique qu’il faut libéraliser au maximum ; il refuse toute régulation européenne en matière de services financiers, toute solidarité entre pays, toute augmentation du budget européen, et toute augmentation de la contribution britannique (I won’t pay that bill). Il souhaite que le Royaume-Uni ait la possibilité de limiter les droits sociaux des immigrés de l’UE, ce qui sera le principal point de négociation des Conservateurs pour un maintien du Royaume-Uni dans l’UE. David Cameron ne se prononcera pour le maintien du Royaume-Uni dans l’UE que si ces demandes sont prises en compte. Les Travaillistes dénoncent la perte d’influence du Royaume-Uni en Europe causée par son isolationnisme mais ils réclament aussi moins d’Europe : le Royaume-Uni doit rester libre de fixer sa politique d’immigration et sa politique sociale. Selon Gordon Brown, quitter l’UE transformerait le Royaume-Uni en « nouvelle Corée du Nord », sans alliés et sans influence. Les Travaillistes n’organiseront un référendum que si l’Europe voulait imposer au Royaume-Uni des mesures inacceptables. Les Libéraux-Démocrates sont très attachés à l’Europe. Ils veulent y défendre les entreprises, le Traité de libre-échange transatlantique, supprimer les institutions inutiles, comme le Conseil européen économique et social, et les sessions du Parlement à Strasbourg. Ils veulent maintenir la liberté de circulation en Europe mais réduire les droits des immigrés aux prestations. Ils voteront non au référendum sur la sortie de l’UE. Actuellement, 35 % des britanniques voteraient pour la sortie de l’UE et 57 % contre (mais 38 % veulent y rester tout en réduisant les pouvoirs de l’UE). Les grandes entreprises et plus encore la City souhaitent rester au sein d’un grand marché. Comme cela fut le cas lors du référendum écossais, certaines (par exemple, HSBC[1]) menacent de déménager leur siège social si le Royaume-Uni sort de l’UE. Le maintien dans l’UE est aussi souhaité par la partie la plus riche et la mieux formée de la population.

Ainsi, l’évolution économique et politique du Royaume-Uni est aujourd’hui soumise à trois incertitudes : le risque de l’absence d’une majorité nette à Westminster, le retour du débat écossais et le débat sur la sortie de l’Union européenne.

[1] Mais HSBC met aussi en cause l’alourdissement de la fiscalité portant sur les banques et la régulation inspirée par le rapport Vickers qui obligerait à sanctuariser les activités des banques de dépôts.