Renouveler le mix : réaliser la transition énergétique, enfin !

par Aurélien Saussay, Gissela Landa Rivera et Paul Malliet

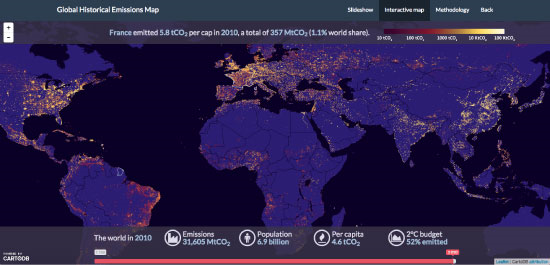

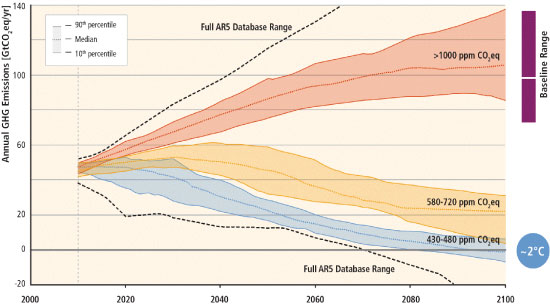

Le quinquennat qui s’achève aura été marqué par le succès de la COP21, qui a conduit à la signature en décembre 2015 de l’Accord de Paris visant à limiter la hausse des températures mondiales à 2°C d’ici la fin du siècle. Pourtant, les questions climatiques et de politique énergétique ne semblent pas figurer parmi les priorités du débat présidentiel qui s’ouvre.

Cette question mériterait pourtant d’être traitée en profondeur tant les décisions nécessaires engagent la France à long terme. Afin d’atteindre les objectifs que la France s’est fixée dans la loi relative à la Transition Energétique et pour la Croissance Verte (LTECV), il est nécessaire d’engager au plus vite les transformations nécessaires de notre mix énergétique, et d’en améliorer l’efficacité afin de modérer la demande des principaux secteurs consommateurs d’énergie, résidentiel, tertiaire, des transports et de l’industrie.

Or le récent rapport parlementaire rendu par la Commission des affaires économiques et la Commission du développement durable[1] souligne le retard pris dans la mise en application de la LTECV. En particulier, le rapport souligne le peu d’avancées réalisées pour exploiter le principal gisement d’économie d’énergie, le secteur du bâtiment. Il relève également le retard pris dans l’augmentation de la part des énergies renouvelables au sein de notre mix énergétique, particulièrement en ce qui concerne la production d’électricité.

A cet effet, la Programmation pluriannuelle de l’électricité (PPE) pour la période 2016-2023 ne semble pas permettre, en l’état actuel, d’atteindre l’objectif de l’article I, section 3 (L100-4), alinéa 5 de la LTECV, qui prévoit de réduire la part de l’énergie nucléaire à 50% du mix électrique en France en 2025. Pour ce faire, il sera nécessaire de réviser la PPE dès le début du prochain quinquennat.

La crainte d’une perte de compétitivité de l’économie française – particulièrement en ce qui concerne les industries intensives en énergie[2], la faible acceptabilité d’une taxation du carbone, et le risque d’impacts économiques récessifs restent les principaux obstacles à la mise en place des plans ambitieux d’investissements nécessaires à la réalisation des principaux objectifs de la loi – et partant de la transition de la société française vers une économie bas carbone.

Si l’analyse des impacts redistributifs de la taxation carbone reste un sujet de recherche, les travaux de l’OFCE, menés en partenariat avec l’ADEME, ont montré que les craintes d’impacts macroéconomiques négatifs étaient injustifiées. Loin de peser sur les perspectives de reprise économique, la transition énergétique pourrait au contraire apporter un léger regain de croissance pour l’économie française au cours des trente prochaines années – et ce, dès le prochain quinquennat.

Ce résultat est la traduction macroéconomique de la réduction continue du coût des technologies nécessaires à la transition, dans chacune de ses dimensions : production d’énergie renouvelable, gestion de l’intermittence, amélioration de l’efficacité énergétique. Il ressort de nos analyses que l’évolution du coût complet actualisé de l’électricité d’origine renouvelable (ou LCOE, Levelized cost of electricity) rend possible un changement complet de paradigme énergétique sans surcoût majeur par rapport aux technologies traditionnelles – même dans un pays à forte pénétration nucléaire comme la France.

Un Policy brief récemment publié par l’OFCE, « Changer de mix : urgence et opportunité de la transition énergétique en France », présente les principales conclusions de ces travaux. Il démontre tout d’abord que la réalisation d’une transition énergétique correspondant à la LTECV permettrait de générer près de 0,4% de PIB supplémentaire et plus de 180 000 emplois à l’horizon 2022, à l’issue du prochain quinquennat. Si ces impacts restent modestes, nos projections indiquent à plus long terme un impact expansionniste de 3% de PIB supplémentaire à l’horizon 2050 – soit 0,1% de croissance annuelle supplémentaire sur la période.

Nous avons en outre estimé l’impact d’un exercice prospectif plus ambitieux encore dans la voie de la décarbonation de l’économie française : un accroissement de la part des renouvelables jusqu’à 100% du mix électrique en 2050. Ce scénario suppose une accélération de la construction des infrastructures de production d’électricité renouvelable – éolien en mer et on-shore et solaire photovoltaïque principalement – dès le prochain quinquennat. Cet effort accru permettrait d’obtenir un gain de PIB plus important encore de 1,3% en 2022, pour atteindre 3,9% en 2050.

Ce dernier exercice montre qu’une transition énergétique comparable dans sa magnitude à l’EnergieWende allemande est tout à fait réalisable en France, tant sur le plan technologique qu’économique.

L’accélération de la transition énergétique en France au cours du prochain quinquennat permettrait de répondre à un triple objectif : offrir à l’économie française un relais de croissance complémentaire, atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 et de consommation d’énergie fixés au sein de la LTECV, et enfin réaliser la contribution de la France à l’objectif entériné lors de la COP21 de limitation du réchauffement planétaire en deçà de 2°C au-dessus des températures préindustrielles.

[1] Mission d’information commune sur l’application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 26 octobre 2016.

[2] Voir à ce sujet « L’état du tissu productif français : absence de reprise ou véritable décrochage ? », Département Innovation et concurrence, OFCE, 2016.