Le solaire refroidit les relations sino-européennes

par Sarah Guillou

Début juillet 2013, c’est encore une entreprise de l’industrie du solaire, Conergy, qui est déclarée en faillite. La sortie de cette entreprise allemande, créée en 1998, illustre la fin d’un cycle pour l’industrie solaire. Cette faillite s’ajoute à une série de fermetures et de liquidations, tous pays confondus, qui ont ponctué la montée de la tension commerciale entre les Etats-Unis et l’Europe d’un côté et la Chine de l’autre au sujet des panneaux solaires (voir La Note de l’OFCE : « Le crépuscule de l’industrie solaire, idole des gouvernements », n° 32 du 6 septembre 2013). Au sommet de cette tension, en mai, la Commission européenne a décidé de menacer la Chine de droits de douanes de plus de 45 %. La guerre commerciale conclut une décennie d’engagements des gouvernements comme s’il s’agissait de sauver les deniers publics investis. Mais, elle signe surtout l’échec industriel d’une politique énergétique mondiale non coopérative.

Des débuts industriels prometteurs mais chaotiques

Amorcée au début des années 2000, l’idolâtrie gouvernementale en faveur du solaire, partagée des deux côtés de l’Atlantique, mais aussi dans les économies émergentes (et singulièrement la Chine) a certes propulsé l’énergie solaire au premier rang des énergies renouvelables, mais a aussi alimenté de nombreux déséquilibres de marché et de fortes turbulences industrielles. Alors que le prix du pétrole ne cessait d’augmenter de 2000 à 2010, la nécessité d’accélérer la transition énergétique et les engagements du protocole de Kyoto ont poussé les gouvernements à soutenir la production d’énergie renouvelable dont l’énergie solaire a été la grande bénéficiaire. De fait, l’industrie mondiale a connu une croissance gigantesque depuis 2004 : elle a crû de plus de 600 % de 2004 à 2011.

Le soutien public, accompagné d’investissements privés, a suscité des entrées massives sur le marché qui ont déstabilisé le prix de la ressource principale, le silicium, dont la quantité ne pouvait s’ajuster aussi rapidement. Les fluctuations du prix du silicium au gré des déséquilibres sur le marché des panneaux photovoltaïques ont créé une grande instabilité d’approvisionnement de la ressource principale s’ajoutant à l’incertitude technologique des entreprises qui cherchaient à innover dans le secteur (comme l’entreprise américaine Solyndra qui a finalement déposé le bilan en 2013).

La guerre commerciale pour une étoile

L’accélération de la domination chinoise sur l’industrie a pour sa part affecté l’incertitude concurrentielle. La Chine est aujourd’hui le premier marché mondial et l’implication du gouvernement chinois dans le développement de l’industrie est sans égal. Aujourd’hui troisième pays au classement en termes de capacités installées (après l’Allemagne et l’Italie), la Chine est également le premier producteur mondial de panneaux solaires. Elle totalise aujourd’hui la moitié de la production mondiale de panneaux alors qu’elle en produisait seulement 6 % en 2005. Les producteurs chinois ont bénéficié d’un soutien massif des gouvernements central et locaux, ce qui a aussi participé à saturer le marché chinois.

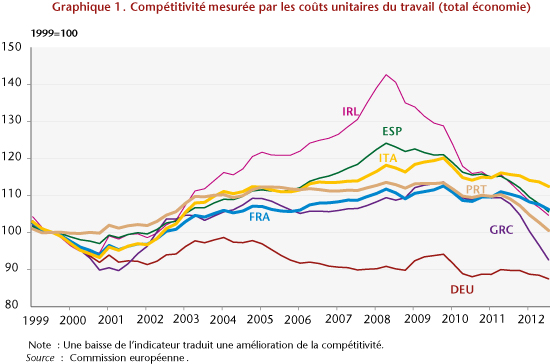

La Chine, au-delà du soutien public, bénéficie d’un indéniable avantage de coût du travail qui rend l’activité de fabrication de panneaux solaires très compétitive – les étapes plus intenses en technologie se situent en amont dans cette industrie au niveau de la cristallisation du silicium et du découpage en tranches. Outre cet avantage compétitif, les producteurs chinois sont accusés de dumping, c’est-à-dire de vendre en dessous du coût de production. Leur compétitivité est donc sans égal mais … de plus en plus contestée. Les Etats-Unis ont décidé en octobre 2012 d’imposer des droits de douane sur les importations de cellules et de modules chinois faisant varier les taxes anti-dumping de 18,3 à 250% (pour les nouveaux entrants) selon les entreprises.

L’Europe, qui importe beaucoup plus d’éléments photovoltaïques de Chine que les Etats-Unis, a tout d’abord décidé de s’orienter vers l’imposition de droits anti-dumping et a ouvert une enquête en septembre 2012, déclenchée par une plainte d’EU ProSun – une association sectorielle de 25 fabricants européens de modules solaires – concernant les importations de panneaux et de modules en provenance de Chine. La Commission a finalement décidé en juin 2013 d’imposer un droit de douane de 11,2% sur les panneaux solaires tout en menaçant de le faire grimper à 47% si la Chine ne modifiait pas sa position en termes de prix d’ici le 6 août .

La contre-attaque de l’Empire

La contre-attaque n’a pas tardé : la Chine a décidé en juillet 2013 d’instaurer des droits anti-dumping sur les importations de silicium en provenance des Etats-Unis et de la Corée du Sud. La menace plane aussi sérieusement sur les acteurs européens : la Chine est un des plus gros marchés pour les exportateurs de silicium européen (870 millions de dollars en 2011).

Cette guerre commerciale révèle essentiellement une position défensive des concurrents industriels de la Chine face à une politique de soutien qu’ils jugent disproportionnée et déloyale et ceci alors que la Chine n’a cessé ces dix dernières années de grignoter les emplois industriels de ses concurrents. Mais on peut évidemment s’interroger sur la logique industrielle de cette politique commerciale.

Tout d’abord, elle contredit les précédentes politiques des gouvernements en matière de promotion de l’énergie solaire. L’arbitrage entre les objectifs du changement climatique (disposer des outils de transition énergétique à bas coût) et la rentabilité et pérennité de l’industrie semble avoir été tranché en faveur du second. Ensuite, elle soutient cette fois-ci les producteurs directement mais pourrait handicaper les installateurs, les cabinets d’études préalables à l’installation et les fabricants de panneaux à partir de composants chinois. Enfin, elle expose sérieusement à des représailles commerciales qui pourraient coûter cher, que ce soit aux exportateurs de silicium poly-cristallin, de machines servant à l’industrie solaire ou encore d’autres industries comme le vin ou les voitures de luxe.

Par crainte d’une probable non approbation d’une majorité des pays membres ou pour « fouetter d’autres dragons » plus librement (le conflit des télécoms à venir), l’accord obtenu fin juillet par le Commissaire Karel De Gucht et validé par la Commission européenne le 2 août, ne devrait pas entraîner de représailles commerciales ni perturber trop fortement l’approvisionnement du marché. Il engage près de 90 producteurs chinois à ne pas vendre en dessous de 56 centimes d’euro par watt de puissance. Ce prix est un compromis entre ce qui est jugé cohérent avec le coût de production chinois et le prix moyen actuel sur le marché d’un côté et ce qui est acceptable par les concurrents européens de l’autre.

Au final, au cours de cette décennie (2002-2012), l’industrie du solaire photovoltaïque est indéniablement devenue globale et fortement concurrentielle, et ceci en dépit d’un net interventionnisme des gouvernements. En réalité, même les gouvernements se sont fait concurrence. A présent, ils règlent leurs conflits en jouant avec les règles du commerce international. Le soutien coûteux de l’Etat aura propulsé le développement de la filière de manière inespérée : en créant un excès d’offre, le prix du panneau solaire a fortement chuté et a accéléré l’incroyable boom du solaire. Le solaire représente en 2013 plus de 2 % de l’électricité consommée dans l’Union européenne. Cette percée du solaire s’est accompagnée de nombreuses sorties du marché mais aussi d’entrées, sans qu’une concentration significative des acteurs ne se soit pour le moment produite. Le choix du retrait public en faveur de la politique commerciale est une nouvelle page de l’histoire de cette industrie dont les motivations ne relèvent plus de la politique énergétique et guère davantage de la politique industrielle. Evidemment il n’y a pas de crépuscule sans une prochaine aube. Mais l’aube de demain sera certainement faite d’un autre « solaire ». L’avenir européen de la fabrication de panneaux solaires passera par l’innovation technologique non pour en réduire le coût mais pour en augmenter les performances.