par Gilles Le Garrec

Le problème des inégalités devant la mort a pris une place importante dans le débat public français il y a peu, lorsqu’il s’est agi, à l’automne 2010, d’augmenter de deux ans l’âge minimal légal de départ à la retraite, le portant ainsi progressivement de 60 à 62 ans. Le débat s’est ainsi focalisé autour d’une question politiquement très clivante : fallait-il laisser l’âge de départ à la retraite inchangé pour les personnes faiblement qualifiées qui, parce qu’elles sont entrées sur le marché du travail précocement et/ou ont eu des métiers plus pénibles, vivent moins longtemps ? Ainsi, depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement socialiste en 2012, deux mesures dérogatoires ont été adoptées pour permettre aux moins qualifiés de continuer à prendre leur retraite à 60 ans. Ce fut d’abord l’instauration dès l’été 2012 d’une exception pour « carrière longue », c’est-à-dire à destination de ceux qui ont cotisé suffisamment longtemps. En cette rentrée 2013, c’est aussi le choix de la mise en place d’un compte « pénibilité » dès 2015, qui permettra à tout salarié exposé à des conditions de travail réduisant son espérance de vie de partir à la retraite plus tôt. Pour autant, la question des inégalités devant la mort – un sujet tabou ? – dépasse très largement celle du départ à la retraite : plus en amont, elle a aussi à voir avec les inégalités de revenus, de logement, d’accès à l’emploi, d’éducation, etc. Ci-après un petit panorama (statistique) sur les inégalités devant la mort en France, leurs causes et la difficulté d’y apporter une solution politique adaptée tant les causes en sont multidimensionnelles.

Des statistiques anciennes … mais pas très fiables

Dès la fin du 18e siècle[1], l’élaboration de nouveaux recensements associés au développement des statistiques a permis la construction de données mettant en évidence l’existence d’un lien étroit entre inégalités devant la mort et inégalités sociales. Ces premières études montrent alors que les inégalités face à la mort s’expliquent avant tout par le revenu (Cambois, 1999). Toutefois, la faible fiabilité des données et de la méthodologie en a limité la portée. La construction d’indicateurs fiables sur cette question est en effet délicate. Dès lors que l’on dispose des catégories socioprofessionnelles (CS) pour les statistiques de décès et pour les recensements, on peut facilement calculer des taux de mortalité en rapportant les effectifs de décès de l’année (ou de plusieurs années) classées par CS aux effectifs de population classées de la même manière. Par exemple, en France pour la période 1907-1908, Huber répertoria sur une base annuelle le décès de 129 patrons de 25 à 64 ans sur un effectif de 10 000, contre 218 ouvriers. Cette méthode, simple et intuitive, donne néanmoins une vision biaisée des inégalités sociales devant la mort à cause d’incompatibilités entre données de population et données de décès (Desplanques, 1993). La difficulté d’obtenir une représentation fidèle des inégalités devant la mort est d’autant plus difficile, avec cette méthode, que les trajectoires professionnelles ont de plus en plus tendance à se morceler, avec alternance de périodes d’activité et de chômage.

La méthode longitudinale et ses enseignements

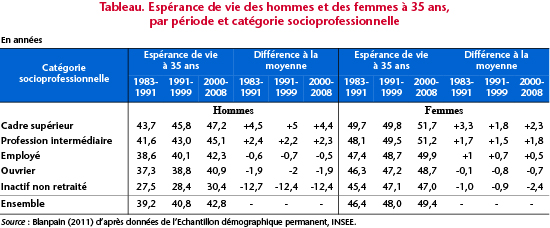

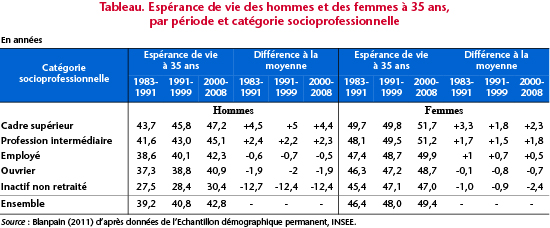

Pour palier ce problème, l’INSEE a élaboré une méthode longitudinale qui consiste à suivre régulièrement un groupe d’individus, dont on relève un certain nombre de caractéristiques à un moment donné, et éventuellement la date de leur décès. L’Echantillon démographique permanent ainsi obtenu, initialisé lors du recensement de 1968, regroupe actuellement environ 900 000 histoires individuelles, garantissant une bonne représentativité de la population française (Couet, 2006, pour une description et un historique de la construction de cet échantillon). Ce panel sociodémographique de grande taille permet ainsi de dresser une situation relativement fidèle des inégalités sociales devant la mort en France. On remarque alors que la durée de vie varie beaucoup d’une catégorie socioprofessionnelle à l’autre, tout particulièrement chez les hommes (tableau 1). Parmi les hommes, les cadres supérieurs ont ainsi une espérance de vie (à l’âge de 35 ans) plus élevée de quatre à cinq ans que la moyenne. Hors inactifs[2], les plus défavorisés sont les ouvriers, suivis des employés, avec, respectivement, deux ans et un an d’espérance de vie en moins relativement à la moyenne. Autre élément intéressant à noter : le gain global d’espérance de vie de quatre ans sur la période n’a pas réduit les inégalités devant la mort. Ainsi, de manière relativement stable, les ouvriers ont une espérance de vie à 35 ans de six à sept ans (cinq à six ans pour les employés) inférieure à celle des cadres supérieurs. De plus, à 35 ans, ces derniers vivront en moyenne 34 années en bonne santé[3], soit 73% de leur espérance de vie, contre 24 années pour les ouvriers, soit 60 % de leur espérance de vie (Cambois et al., 2008). Si, chez les femmes, la différence d’espérance de vie entre cadres et ouvrières n’est « que » de trois années au dernier recensement, on retrouve par contre des différences similaires aux hommes en ce qui concerne l’espérance de vie en bonne santé. Le constat est donc clair : il y a bien des inégalités sociales persistantes devant la mort mais aussi devant la santé. Ce constat s’observe dans tous les pays d’Europe de l’Ouest qui ont mené ce même genre d’enquête, même si on peut noter que les inégalités en France apparaissent de loin les plus fortes (Kunst et al., 2000). Le rapport des taux de mortalité « manuel/non manuel » est de 1,71 en France pour les hommes de 45-59 ans, alors qu’il est de l’ordre de 1,35 dans la plupart des autres pays (la Finlande, seconde derrière la France en termes d’inégalité, est à 1,53). Excluant des problèmes de comparabilité des données, la consommation d’alcool est, selon Kunst et al. (2000), le facteur privilégié pour expliquer la spécificité française. En effet, les plus fortes inégalités de mortalité en France sont dues aux grandes différences de mortalité par cirrhose du foie et par cancer des voies aéro-digestives, deux pathologies associées à une consommation excessive d’alcool.

Les causes

Plusieurs éléments ont été identifiés pour expliquer ce différentiel de mortalité entre CS.

En premier lieu, on imagine très bien que les conditions de travail des ouvriers sont en général physiquement éprouvantes et usantes. Par ailleurs, on a pu voir durant les années 1980 une transformation de la structure des emplois non qualifiés. Sur cette période, l’accroissement du besoin de réactivité des entreprises a amené ces dernières à accroître le recours à des formes d’emplois flexibles et précaires (contrats courts, horaires atypiques, développement du temps partiel, intérim, …). Or, cette précarisation des emplois, qui touche avant tout les emplois peu qualifiés, participe grandement à la dégradation des conditions de travail. Les conditions économiques globales peuvent donc avoir une part d’explication dans les disparités de mortalité. En tout état de cause, les conditions de travail des ouvriers s’améliorent moins vite que celle des cadres. C’est assurément ce point de vue qui a été défendu dans l’instauration du compte « pénibilité », qui sera mis en place à partir de 2015. Ainsi, tout salarié du secteur privé exposé à des conditions de travail réduisant l’espérance de vie cumulera des points qui lui permettront, entre autres, de partir à la retraite plus tôt et potentiellement avant l’âge légal de 62 ans.

On note également que les plus défavorisés cumulent un grand nombre de comportements à risques tels que la consommation de tabac, l’abus d’alcool, une mauvaise hygiène alimentaire ou encore une trop forte sédentarité. A l’inverse, les cadres et les professions intermédiaires fument et boivent modérément. Comme déjà souligné pour expliquer la spécificité du cas français parmi les pays d’Europe de l’Ouest (Kunst et al., 2000), cette différence de comportement est parfaitement visible à travers la mortalité engendrée par certaines maladies. Les risques de décès par tumeur des voies aéro-digestives (larynx, pharynx, poumons, œsophage, foie) sont particulièrement élevés chez les ouvriers, et sont à l’origine d’une bonne partie des différences de mortalité observées. Par exemple, durant les années 1980, pour les hommes de 45 à 54 ans, le taux de mortalité par tumeur du pharynx est 11 fois plus élevé pour les ouvriers spécialisés et manœuvres que pour les professeurs et professions intellectuelles supérieures (Desplanques, 1993).

La difficulté d’accès aux soins pour les plus défavorisés est une autre explication avancée pour expliquer les disparités de mortalité, tout d’abord pour des questions de coût. Mormiche (1995) montre ainsi que la consommation de produits médicaux (leur quantité mais aussi leur nature) dépend fortement du revenu. Les disparités dans l’accès aux soins sont d’autant plus marquées que les soins sont chers ou mal couverts (soins dentaires en particulier). Herpin (1992) souligne que la réduction des revenus liée à la perte d’emploi entraîne une réduction quasi proportionnelle des dépenses de consommation, santé comprise. Les hommes au chômage auraient ainsi un risque de mortalité accru de 60 % au cours des années qui suivent la perte d’emploi (Mesrine, 1999). Un homme en mauvaise santé a bien entendu plus de chance d’être au chômage, mais le chômage, via l’apparition d’une contrainte financière et la perte de repères et de considérations personnels, pourrait altérer la santé en créant une distance physique et morale par rapport aux soins.

Enfin, l’environnement social et le contexte local jouent un rôle important dans la persistance des inégalités sociales devant la mort observée dans le tableau 1. L’idée que les comportements des individus sont influencés par leur lieu de résidence est développée dans une abondante littérature tant sociologique que psychologique (Roberts et DelVecchio, 2000). Des mécanismes d’identification des enfants au comportement des adultes qui les environnent mettent en évidence une socialisation de type collectif. Or, la polarisation socio-spatiale, qui se caractérise par la création de zones urbaines qui cumulent tous les handicaps sociaux, n’a eu de cesse de s’accroître depuis les années 1980 en France (Fitoussi et al., 2004). La forte concentration dans ces quartiers des populations caractérisées par des comportements à risque pour la santé peut instaurer, par phénomène d’identification, ces comportements au cœur du mode de vie. Ce phénomène pourrait expliquer l’inefficacité des politiques de prévention dans les populations à risque. Les difficultés financières qui sont à l’origine d’une sous-utilisation des infrastructures médicales peuvent par ailleurs engendrer à terme une distance sociale aux questions de santé. La faible participation des femmes des classes défavorisées aux grandes actions publiques de dépistage du cancer du sein en est l’une des illustrations. De plus, même dans les pays où la couverture sociale universelle est complète, les écarts de consommation de soins persistent.

Que conclure ?

L’inégalité sociale devant la mort est une question délicate. Une multitude de causes, plus ou moins imbriquées, en sont à l’origine. Des politiques de lutte contre ce type d’inégalités, pour qu’elles soient efficaces, doivent donc analyser ces inégalités comme faisant partie d’un tout, interagissant dans leurs dimensions économiques, sociales et spatiales. En attendant une résorption de ces inégalités, tenir compte de ces dernières pour mettre en place des politiques sociales justes apparaît très souhaitable. A cet égard, l’instauration d’un compte « pénibilité », permettant à tout salarié exposé à des conditions de travail réduisant son espérance de vie, de partir à la retraite plus tôt va indéniablement dans le bon sens. Pourtant la mise en place des critères n’est pas aussi aisée qu’elle n’y paraît. En effet, on a vu qu’une bonne part des inégalités sociales devant la mort pouvait s’expliquer par des comportements à risque. Or, on peut penser que ceux-ci sont l’expression d’une liberté individuelle dont la société n’a pas à compenser les conséquences. A contrario, on peut considérer que ces comportements sont la réponse à un stress psychosocial engendré, entre autres, par des conditions de travail difficiles. Dans ce cas, la compensation sous forme d’un départ à la retraite anticipé apparaît plus juste. Mais il n’est pas sûr que l’on puisse réellement distinguer les deux cas de figure. Parions que la future définition des critères d’accumulation des points au titre de la pénibilité et donnant droit à un départ à la retraite anticipé fera l’objet de longues négociations…

Références

Cambois E., 1999, Calcul d’espérances de vie sans incapacité selon le statut social dans la population masculine française, 1980-1991 : un indicateur de l’évolution des inégalités sociales de santé, thèse de doctorat.

Cambois E., Laborde C. et Robine J.-M., 2008, « La ‘double peine’ des ouvriers : plus d’années d’incapacité au sein d’une vie plus courte », Population § Sociétés, n° 441, INED.

Desplanques G., 1993, « L’inégalité sociale devant la mort », Données Sociales, INSEE.

Kunst A., Groenhof F. et Mackenbach J., 2000, « Inégalités sociales de mortalité prématurée : la France comparée aux autres pays européens », in Les Inégalités sociales de santé, sous la direction de Leclerc A., Fassin D., Grandjean H., Kaminski M. et Lang T., Editions La découverte/Inserm, Recherches.

_______________________________________

* Je tiens à remercier Sandrine Levasseur, Hélène Périvier et Evens Salies pour leurs commentaires avisés.

[2] Catégorie qui regroupe les individus n’ayant jamais travaillé. Pour les femmes, ce sont principalement les « femmes au foyer ».

[3] Une bonne santé est définie par l’absence de limitations d’activités (dans les gestes de la vie quotidienne) et l’absence d’incapacités.