par Anne-Laure Delatte (chercheure associée au département des Etudes)

Le débat sur le maintien ou non de la Grèce dans la zone euro s’intensifie. La directrice du FMI, Christine Lagarde, fustige le gouvernement grec. Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, estime que la zone euro peut désormais supporter une sortie de la Grèce et maintient que les Grecs n’ont pas le choix. Quels sont les risques pour les Grecs du retour à la drachme ? Cette option conduirait-elle nécessairement le pays au chaos ? Quelques éléments de réponse peuvent être trouvés dans l’expérience argentine du retour au peso en 2002.

En Argentine, la parité fixe peso/dollar au taux de un peso pour un dollar fut établie par la loi du 1er Avril 1991. Le dollar pouvait être utilisé indifféremment dans les transactions internes. Il en résulta une circulation de dollars dans les transactions courantes et la dénomination des actifs financiers en dollars. Concrètement, en moyenne, dans les années 1990, plus de 70 % des dépôts bancaires et deux tiers des crédits au secteur privé étaient libellés en dollars. Ce montant a culminé au dernier trimestre 2001, la veille de l’abandon du régime, quand 75 % des dépôts privés et 80 % de l’ensemble des crédits étaient libellés en dollars.

Le fort attachement de la population argentine au dollar a été conforté tout au long des années 1990 par la promesse de chaque candidat aux élections présidentielles de maintenir ce régime. Aussi l’abandon du dollar en janvier 2002 s’est fait dans un contexte politique particulièrement dramatique, marqué par la démission successive de cinq présidents et un désarroi populaire qui a retenti bien au-delà des frontières argentines. Le peso a subi une dévaluation de plus de 70 % par rapport au dollar et l’épargne domestique a fui de façon massive vers des comptes bancaires étrangers. Si le troc est resté marginal, les provinces et l’Etat central ont commencé à émettre leur propre monnaie pour payer les fonctionnaires et leurs fournisseurs. Selon la Banque centrale argentine, ces monnaies parallèles ont représenté 30 % des billets en circulation en moyenne tout au long de 2002.

Ainsi, le contexte dans lequel l’Argentine a rétabli sa monnaie nationale en 2002 était en partie comparable au contexte grec actuel : une forte confusion politique, une grave récession et surtout une monnaie nationale sans réelle crédibilité.

Contre toute attente, malgré l’ampleur de la crise, le désordre social et politique et la fragmentation monétaire qui laissaient prédire une période de 10 ans pour retrouver le niveau de PIB d’avant la crise, la reprise économique s’est amorcée dès le second semestre 2002. Avec une croissance nominale de 9 % par an et une inflation maîtrisée, l’Argentine a finalement récupéré son niveau d’avant-crise en 2004. Comment l’Argentine est-elle sortie du dollar « par le haut »?

Le défaut sur 90 milliards de dollars de dette publique, suivi d’un pacte fiscal entre les provinces et l’Etat central et de maîtrise des dépenses ont redressé les finances publiques. Mais ce qui fait l’originalité de l’expérience argentine, c’est la réforme monétaire opérée dès janvier 2002.

En effet, la dévaluation du peso bouleversait les équilibres financiers à l’intérieur du pays. Avec 80 % des crédits contractés en dollars, la plupart des ménages et des entreprises ont vu la valeur de leur dette multipliée par près de quatre ! Après la dévaluation, le montant des dettes privées atteignait en 2002 120 milliards de dollars tandis que le PIB argentin ne pesait plus que 106 milliards de dollars. Pour éviter la faillite de l’ensemble du secteur privé, les autorités argentines ont alors imaginé une règle de remboursement des dettes.

En effet, pour éviter la faillite, la logique voulait que les revenus des entreprises soient libellés dans la même monnaie que les dettes. C’est ainsi que le 4 février 2002, par le décret 214/02, le gouvernement a imposé la « pesification » de l’ensemble de l’économie : tous les prix, les contrats dans les secteurs réel et financier, salaires et dettes ont été convertis en pesos au taux de un peso pour un dollar alors que le cours du marché atteignait presque 4 pesos pour un dollar. Les contrats dans le secteur financier ont subi une conversion du même ordre : les dépôts ne dépassant pas trente mille dollars ont été convertis au taux de 1,4 peso pour 1 dollar[1]. Comment une telle règle s’est-elle imposée malgré les effets de richesse désastreux sur les créanciers ?

La conversion au taux de un pour un (ou 1,4 pour 1) imposée par les autorités a opéré un règlement du conflit sur les dettes en faveur des débiteurs au détriment des créanciers nationaux et étrangers. Or le principal agent débiteur dans l’économie est le secteur productif, c’est-à-dire les entreprises. En leur offrant une sortie de crise protégée, les nouvelles règles monétaires ont neutralisé les effets de bilan et permis que la dévaluation retrouve des effets expansionnistes classiques. En effet, la balance commerciale est devenue excédentaire et l’économie argentine a pu alors profiter du contexte mondial florissant du début des années 2000. Les exportations sont passées de 10 à 25 % du PIB et dès 2004, le niveau du PIB était de 2 % supérieur à la moyenne des années 1990. Autrement dit la règle monétaire a permis le retour à la croissance et à l’emploi, ce qui explique qu’une majorité de la population y a adhéré.

En fait, les Argentins, comme les Grecs aujourd’hui, étaient pris au piège : avec des contrats de dettes libellés en dollar, le retour au peso, après dévaluation, entraînait une faillite généralisée du secteur privé. Si les Grecs abandonnaient l’euro aujourd’hui, le pays entier serait en faillite. En effet, si la drachme était dévaluée de 50 %, comme certaines prévisions l’indiquent actuellement, la dette privée serait multipliée par deux. Avec des revenus libellés en drachmes et des dettes en euro, les entreprises et les ménages seraient incapables de rembourser leurs créanciers. C’est bien le même phénomène de piège qui paralysait les autorités argentines avant 2002.

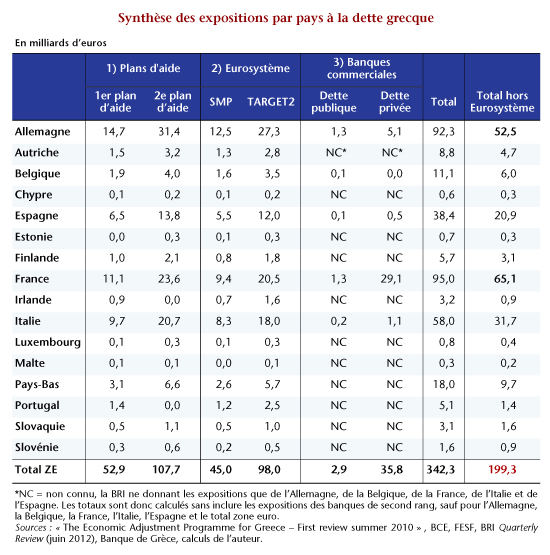

Au total, plusieurs enseignements peuvent être tirés de l’expérience argentine. Premièrement, le principal risque pour la Grèce d’une sortie de l’euro est une faillite généralisée du secteur privé. Après le secteur public qui a déjà restructuré 50 % de sa dette, le retour à la drachme, toutes choses égales par ailleurs, fera émerger des conflits financiers entre créanciers et débiteurs privés qui paralyseront le système de paiement. Deuxièmement, pour résoudre la crise, l’Etat doit jouer un rôle central d’arbitre. Dans ces conditions, la nature des règles retenue n’est pas neutre. Les solutions sont multiples, exprimant des orientations politiques et ayant des conséquences économiques divergentes. En Argentine, le choix de favoriser les débiteurs nationaux est allé à l’encontre des intérêts des détenteurs de capital et des investisseurs étrangers. Aussi, contrairement à ce qu’affirme Wolfgang Schäuble, le gouvernement grec a le choix. C’est le troisième enseignement. La résolution de la crise grecque est plus qu’un projet économique et les options qui s’offrent au peuple grec relèvent de choix politiques. Le choix déterminera des conditions plus favorables à certains groupes économiques (comme les créanciers européens, les salariés grecs, les détenteurs de capital, etc.).

Selon la nature de l’ordre politique, l’Etat pourra chercher à conserver la matrice des rapports de force ou au contraire à la bousculer. Une réforme peut en effet entraîner une rupture et être l’occasion d’une définition de nouveaux rapports de force. L’option poursuivie jusqu’ici a consisté à répartir le coût de la résolution de la crise grecque sur les créanciers d’une part, via la restructuration de la dette publique, et sur les débiteurs d’autre part, via les efforts structurels (réduction des salaires et transferts sociaux) et l’augmentation de la pression fiscale. A contrario, une sortie de la zone euro accompagnée d’une restructuration des dettes privées et publique « façon Argentine » imposerait le coût de la résolution davantage aux créanciers, principalement le reste de l’Europe. Cela explique le regain de tension dans les propos de certains pays européens créanciers à l’égard de la Grèce, ainsi que la confusion qui règne dans le débat européen actuel : en l’absence d’une solution optimale aux effets neutres, chaque partie défend ses propres intérêts au risque d’y laisser la peau de l’euro.

[1] Les dépôts de montants supérieurs étaient au choix convertis dans les mêmes conditions ou transformés en obligations du Trésor libellées en dollars.