Emmanuel Macron signe-t-il une nouvelle politique industrielle pour la France ?

par Sarah Guillou

Le soutien à l’industrie est un sujet économique qui suscite l’adhésion à droite comme à gauche. Toutes les tendances politiques françaises s’accordent sur l’importance de l’industrie pour l’avenir de l’économie. Y fait écho un consensus des économistes qui agrège aussi de nombreuses sensibilités en reconnaissant le rôle moteur de l’industrie pour la croissance à travers les exportations et les innovations principalement – le secteur manufacturier étant responsable de plus de 70% des exportations totales et de plus de 75% de la dépense en recherche et développement. Ce consensus est même international à tel point que, en paraphrasant Robert Reich, on peut remarquer que « sur les champs de bataille de l’ambition économique nationale, l’industrie est le nouveau fantassin ».

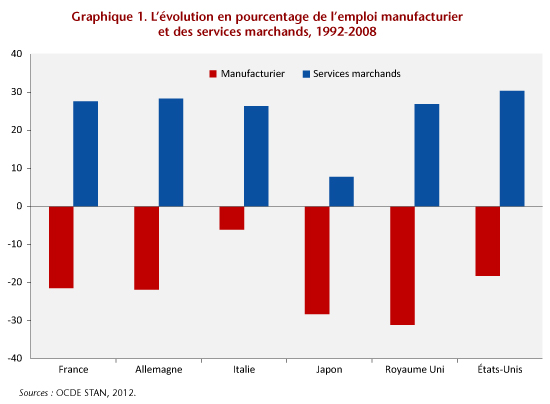

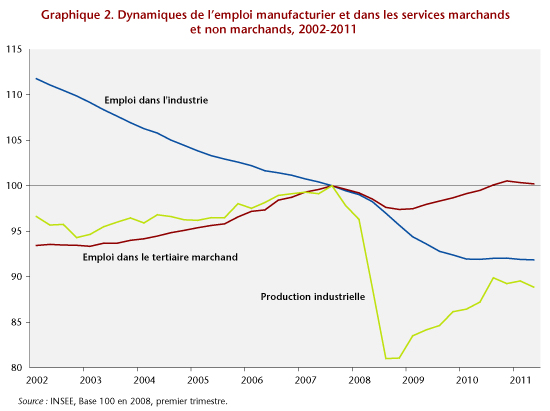

En France, tout le monde s’accorde aussi à déplorer le déclin des emplois industriels et plus généralement la désindustrialisation qui a fait passer la part de l’emploi industriel dans l’emploi total de 25% en 1990 à 10% en 2014. Intensifiée depuis la crise de 2007, la désindustrialisation cristallise toutes les inquiétudes à l’égard de la mondialisation ou tous les reproches faits à l’environnement réglementaire et fiscal français.

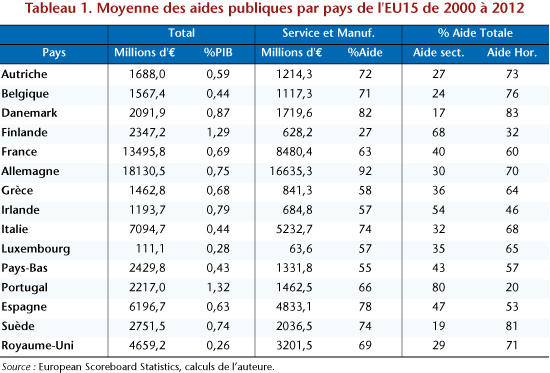

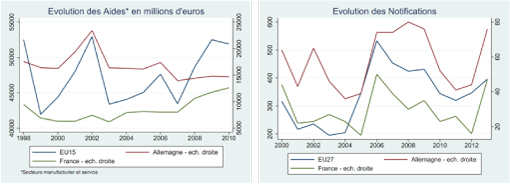

Les gouvernements, dans leur ensemble, ont été prompts à soutenir l’industrie et ont mis en place des dispositifs soutenant l’innovation, les PME, les dépenses en R&D. Le Crédit Impôt Recherche né en 1983 a été, gouvernement après gouvernement, renforcé et illustre parfaitement le consensus politique en la matière. Mais se sont additionnées et sédimentées de nombreuses aides aux entreprises créant un enchevêtrement de dispositifs et d’institutions locales et nationales, que l’OCDE, dans un rapport récent, jugeait comme assez incohérent.

Malheureusement, force est de constater que le consensus économico-politique n’a pas conduit à faire de l’industrie française une singularité mondiale en termes de performance. La politique industrielle a été incapable de contrarier l’inexorable recul de l’industrie face aux services.

Mais en jugeant de cette manière la politique industrielle, on se méprend sur les objectifs possibles de cette politique. Pour comprendre l’enjeu d’une politique industrielle, il faut l’écarter des vieux réflexes.

D’une part, opposer l’industrie aux services est suranné et n’est qu’un artefact statistique. Les services sont en passe de prendre le relai de l’innovation et des exportations, mais nos statistiques n’ont pas encore pris la mesure de ces changements. On ne sait toujours pas bien mesurer la productivité dans les services ni appréhender les canaux de l’innovation dans les services qui ne passent pas forcément par les dépenses de R&D. On constate cependant que parmi les entreprises qui bénéficient du Crédit Impôt Recherche, celles appartenant aux services augmentent d’année en année indiquant leur contribution croissante à la dépense de R&D privée. Les services sont une catégorie très hétérogène et le secteur « Information et communication », par exemple, s’éloigne moins du secteur manufacturier que du secteur des activités immobilières. Par ailleurs les exportations de services ne sont pas encore bien mesurées (ni déclarées) et ne se distinguent pas toujours très bien des mouvements de capitaux. Voilée derrière les imperfections statistiques, la globalisation n’épargne cependant pas les services qui vont de plus en plus s’inscrire dans les transactions internationales.

Malgré tout, pour le moment, il est indéniable que le secteur manufacturier gouverne la part de R&D dans le PIB et que le recul des parts de marché françaises révèle les difficultés productives des entreprises. Mais il faut dès à présent anticiper les changements de frontières sectorielles qui se jouent et ne pas s’enfermer dans une lecture des activités économiques qui est incapable de saisir les lieux futurs de la création de valeur ajoutée. La ré-industrialisation au sens de l’augmentation de la part du secteur manufacturier (ou du « retour à l’âge du faire ») n’est pas forcément le salut de l’économie du futur.

D’autre part, la politique industrielle stricto sensu n’est ni responsable de la désindustrialisation, ni le moyen de contrarier le déclin de l’emploi industriel.

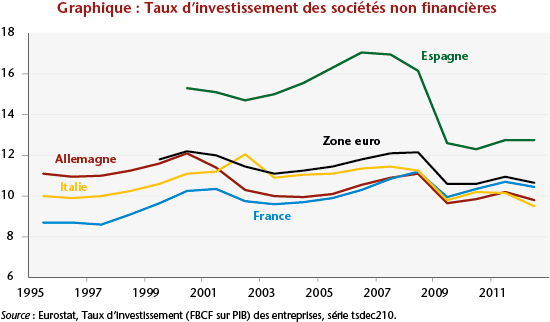

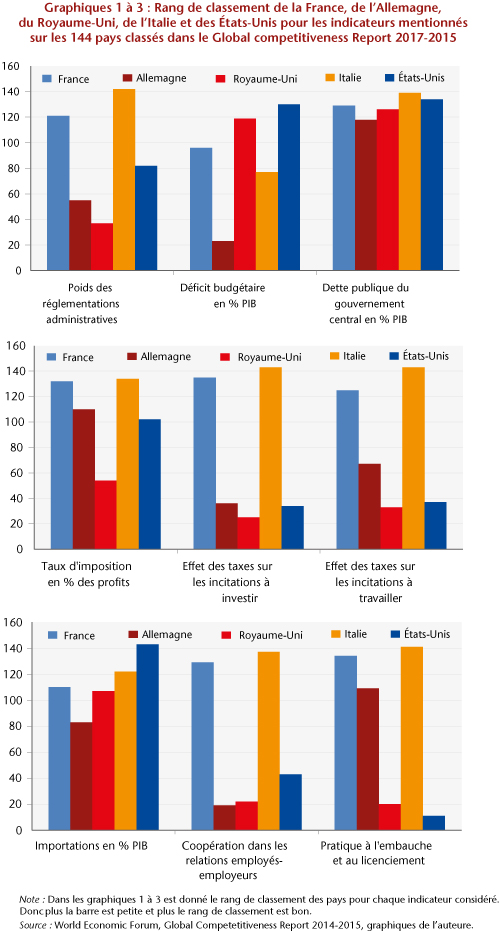

Les raisons de la désindustrialisation – au-delà de la part importante causée par le progrès technique – sont à trouver dans les conditions d’exercice de l’activité économique en France relativement au reste du monde : des incitations à innover aux incitations à investir, de la fiscalité à la régulation, des qualifications à la productivité.

Pour le dire autrement, la politique industrielle n’est pas en cause dans les difficultés d’Alstom, d’AREVA, ni dans le rachat d’Alcatel-Lucent par Nokia et encore moins dans le rachat du transporteur Norbert Dentressangle par XPO…

Reconnaissons que la politique industrielle française se confond parfois avec déraison avec ce que d’aucuns appellent le « mécano industriel ». Les entreprises publiques ayant été historiquement les fers de lance de la politique industrielle, celle-ci a la particularité de doubler les logiques industrielles de logiques de pouvoirs économique et politique, ces dernières n’étant pas toujours en cohérence avec les premières. Ces incohérences ont pu participer aux difficultés des entreprises à capitaux publics.

La politique industrielle devrait se contenter d’insuffler les trajectoires technologiques et de promouvoir la croissance des entreprises. Le renouveau de la politique industrielle consistera en une approche globale des technologies d’avenir. Les modalités passeront par le développement des partenariats public-privé et l’externalisation des interventions par des agences administratives indépendantes et pérennes. Il faudrait à cet égard que le consensus politique s’étende aux moyens afin notamment d’assurer la continuité de ces agences, de façon à stabiliser le paysage institutionnel dans lequel évoluent les entreprises.

La politique industrielle est l’expression des orientations technologiques. Elle peut être plus ou moins interventionniste, s’écarter plus ou moins des simples déclarations d’intention selon les budgets qu’on y consacre, selon les contraintes budgétaires qui le permettent. Elle est d’autant plus déterminante qu’elle engage les fonds publics ou oriente les fonds privés afin de financer la demande qui s’adresse aux entreprises. Mais il faut que ce financement public corresponde soit à une vraie demande de l’Etat, comme par exemple le besoin en matériel de défense pour satisfaire la politique étrangère ou la conquête de l’espace, soit à une réelle décision d’engager la société dans certains usages, comme par exemple les énergies vertes. Dans une démocratie, il faut, qui plus est, que la demande de l’Etat soit soutenue par la demande du corps social, qui serait prêt par exemple à financer l’énergie verte en payant plus cher le carbone et l’essence à l’instar de ce qui se pratique en Allemagne.

En ce sens, les orientations de politique industrielle d’Emmanuel Macron témoignent d’une évolution positive. La réduction des 34 projets d’avenir à moins d’une dizaine est pertinente car elle permet de clarifier les engagements de l’Etat et de les rendre davantage crédibles. Aussi, l’engagement dans le numérique est la transcription d’un choix technologique. La « ré-industrialisation » tourne à présent autour des industries du futur, la numérisation et la modernisation de l’outil industriel. Il serait plus honnête de se passer de l’objectif de « ré-industrialisation » puisqu’il s’agit d’engager toute l’économie et de moderniser les moyens de production afin de faire du tissu productif, français une nouvelle étoffe plus solide.

Cependant, les objectifs annoncés ne reposent pas sur des choix technologiques très risqués et engagent peu de moyens : 2,5 milliards d’avantage fiscal pour les entreprises investissant dans leur outil productif au cours des 12 prochains mois (le sur-amortissement annoncé il y a un mois) et 2,1 milliards d’euros de prêts de développement supplémentaires distribués par BPI France aux PME et ETI au cours des deux prochaines années. Ils n’entraînent pas, heureusement, la création d’une instance supplémentaire de médiation de la nouvelle politique. Quant au rôle de l’Etat actionnaire, le discours est plus serein vis-à-vis de la globalisation et plus encourageant à l’égard de la coopération européenne – comme l’aura montré la réaction au processus de fusion de Nokia avec Alcatel-Lucent. Les décisions du Ministre ne semblent cependant pas s’écarter d’une totale neutralité, comme l’aura montré l’affaire des actions à vote double que l’Etat a imposé à Renault.

Le renouveau de la politique industrielle reste cependant modeste eu égard aux moyens et aux objectifs, mais il a le mérite d’assigner à la politique industrielle des objectifs qu’elle peut éventuellement tenir.