La fiscalité européenne, dimension matérielle du politique européen

Compte rendu du séminaire « Théorie et économie politique de l’Europe », Cevipof-OFCE, séance n° 6 du 24 juin 2022

Intervenants : Vincent DUSSART (Université Toulouse-Capitole), Jacques LE CACHEUX (Université de Pau et des Pays de l’Adour et École Nationale des Ponts et Chaussées), Bastien LIGNEREUX (Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne)

Le séminaire « Théorie et économie politique de l’Europe », organisé conjointement par le Cevipof et l’OFCE (Sciences Po), vise à interroger, au travers d’une démarche pluridisciplinaire systématique, la place de la puissance publique en Europe, à l’heure du réordonnancement de l’ordre géopolitique mondial, d’un capitalisme néolibéral arrivé en fin du cycle et du délitement des équilibres démocratiques face aux urgences du changement climatique. La théorie politique doit être le vecteur d’une pensée d’ensemble des soutenabilités écologiques, sociales, démocratiques et géopolitiques, source de propositions normatives tout autant qu’opérationnelles pour être utile aux sociétés. Elle doit engager un dialogue étroit avec l’économie qui elle-même, en retour, doit également intégrer une réflexivité socio-politique à ses analyses et propositions macroéconomiques, tout en gardant en vue les contraintes du cadre juridique.

Réunissant des chercheurs d’horizons disciplinaires divers, mais également des acteurs de l’intégration européenne (diplomates, hauts fonctionnaires, prospectivistes, avocats, industriels etc.), chaque séance du séminaire donnera lieu à un compte rendu publié sur les sites du Cevipof et de l’OFCE.

____________________________________________________________________

- La perspective publiciste : l’absence de réel pouvoir fiscal du Parlement européen

Vincent Dussart, professeur de droit public à l’Université Toulouse-Capitole, rappelle que l’impôt est intimement lié au fait constitutionnel. Le pouvoir fiscal s’exerce au nom du consentement à l’impôt (principe consacré par les articles 34 de la Constitution française[1] et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen[2]). Georges Vedel disait que l’impôt est « la chose de l’homme ». Or avec l’Europe, nous avons un problème à ce sujet. Aux élections européennes, les citoyens votent pour un Parlement européen qui n’a pas de réel pouvoir fiscal. Or les parlements se sont construits par la fiscalité. Le Parlement européen n’a pas de légitimité fiscale ni de pouvoir de création de recettes fiscales. La célèbre maxime « no taxation without representation » se retrouve inversée pour l’Union européenne (UE) : « no representation without taxation ».

Qu’entend-on par fiscalité européenne ? Des ressources européennes qui peuvent être des impôts européens, mais également le droit européen appliqué au droit fiscal national. Il faut faire attention au langage fiscal qui crée de la confusion. Par exemple, ce qu’on appelle communément taxe carbone n’est pas une taxe à proprement parler, mais un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières extérieures de l’UE. L’impôt en Europe relève quasi-exclusivement des ressources étatiques (sauf pour l’impôt sur les revenus des fonctionnaires européens). De plus, le budget de l’UE est un budget de taille mineure, très loin des budgets nationaux. Il est abondé pour l’essentiel de contributions nationales (appelés « ressources RNB »), des ressources de la TVA, des droits de douane, et des ressources liées aux plastiques (qui n’est pas une taxe sur les plastiques, mais une contribution étatique, d’ailleurs non répercutée sur les entreprises et les consommateurs). La création d’impôts reste le quasi-monopole des États, cela en raison du fait que le consentement à l’impôt reste du domaine des démocraties nationales. L’UE n’a pas de compétence sur la fiscalité directe. Il reste la fiscalité des entreprises (mais cela ne contribuerait pas à la citoyenneté européenne) et la TVA.

Les récents sujets fiscaux au niveau de l’UE sont le paquet fiscal adopté par la Commission européenne le 15 juillet 2020[3], la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationale, en lien avec l’OCDE, l’ajustement carbone, la redevance numérique (sur les GAFAM) et la taxe sur les transactions financières.

Ensuite, quid du rejet de l’impôt dans les États surfiscalisés ? Quid du risque de révolte fiscale dans la perspective d’une imposition européenne ? On parle du « moment hamiltonien » mais cela ressemble davantage au Boston Tea Party (événement de 1773 qui marqua la rupture des colonies américaines avec l’Angleterre sur une question fiscale). L’absence de constitution européenne, qui fait que l’UE n’est pas un État fédéral, rend difficile la mise en place d’une imposition européenne. Guy Carcassonne disait qu’il faut revenir au consentement à l’impôt qui donne naissance à la démocratie elle-même. Ainsi, la démocratie européenne passe par le consentement à l’impôt.

- La perspective économique : l’effet anti-redistributif de la « Constitution fiscale européenne »

Jacques Le Cacheux, professeur d’économie à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, souligne que l’Union européenne met en place une concurrence fiscale entre les États membres. En raison de la « constitution fiscale européenne », les États membres sont en effet conduits à utiliser davantage certains impôts au détriment d’autres, produisant des injustices fiscales. Ce phénomène se nourrit de l’asymétrie structurelle entre une intégration économique et monétaire poussée et des institutions politiques européennes qui n’autorisent pas ce qu’un système parlementaire fait en principe. L’intégration européenne génère ainsi des externalités fiscales en renforçant la mobilité intra-européenne des assiettes fiscales au sein de l’UE. (Il est à noter que la mobilité des assiettes fiscales est également due à des raisons technologiques : l’essentiel de la valeur aujourd’hui réside dans la propriété intellectuelle, qui est très mobile.) Ainsi, chaque État membre de l’UE joue un rôle de paradis fiscal pour les autres. Par exemple, la France ne cesse de mettre en œuvre des dispositifs dérogatoires pour attirer les assiettes fiscales mobiles.

De manière générale, la conséquence de ce mouvement est la réduction inédite des taux d’imposition des bénéfices des sociétés : les taux dans l’UE sont plus bas que dans tout le reste des pays de l’OCDE. Plus que la globalisation, c’est l’intégration européenne qui empêche la puissance publique de taxer les entreprises. Les assiettes les plus mobiles (les entreprises qui ont la possibilité de délocaliser leurs bénéfices imposables, ce qui n’est pas le cas des PME) sont ainsi très peu taxées en Europe, ce qui contraint les États membres à reporter le poids de la fiscalité sur les assiettes fiscales les moins mobiles : la consommation (hausse de la TVA de 19,5% à 21,6% en moyenne dans l’UE) et les revenus du travail – en contradiction avec les recommandations européennes soit dit en passant. Les termes de l’arbitrage fiscal ont changé : il est plus coûteux de redistribuer (perte d’efficacité économique) et, de ce fait, les systèmes fiscaux sont devenus moins redistributifs partout en Europe. Ainsi, même si les préférences des partis politiques peuvent être en faveur de la redistribution, la « constitution fiscale européenne » contraint les majorités politiques à diminuer la redistribution fiscale du fait de son coût économique structurel.

Enfin, sur la “taxe plastique”, là encore, il ne s’agit pas à proprement parler d’une ressource fiscale européenne propre, car en réalité seul l’Etat membre paie cette “taxe”[4]. Du côté de l’impôt sur les sociétés européen, aucun progrès significatif n’a pu se faire du fait de la règle de l’unanimité en matière fiscale au niveau de l’UE.

- La perspective « interne » : la permanence et l’évolution des objectifs de l’UE sur la fiscalité dans le contexte du plan de relance et de son remboursement

Bastien Lignereux, conseiller fiscal à la Représentation permanente de la France auprès de l’UE, revient sur les réalisations de l’UE en matière fiscale au regard des objectifs différents poursuivis, depuis les années 1970. Historiquement, l’UE a deux grands objectifs sur la fiscalité. Le premier objectif est la réduction des distorsions de concurrence (c’est l’approche économique du Livre blanc de 1985 sur l’achèvement du marché intérieur), qui conduit à trois conséquences : 1/ l’harmonisation des impôts indirects sur la consommation de produits circulant dans l’UE (essentiellement la TVA et les droits d’accises tabac/alcool dans les années 1970, ainsi que les produits énergétiques dans les années 1990) ; 2/ l’élimination des obstacles fiscaux aux opérations financières transfrontalières (notamment les fusions intraeuropéennes de groupes multinationaux avec la directive « fusions »), puis le projet d’assiette consolidée (les propositions de directives sur le sujet en 2011 et 2016, non adoptées par le Conseil) ; 3/ l’action non législative, avec en 1997 l’adoption d’un code de conduite (via une résolution du Conseil ECOFIN) au travers duquel les Etats membres s’engagent politiquement à ne plus introduire de nouveaux régimes fiscaux (et de mettre fin aux régimes fiscaux existants) dommageables pour l’assiette fiscale des autres Etats membres. Le deuxième objectif est la lutte contre la fraude fiscale, avec la mise en œuvre d’une coopération entre les administrations fiscales et d’une assistance au recouvrement (quand le contribuable se situe dans une autre Etat membre). Depuis 2010, de nouveaux objectifs ont émergé : 1/ la lutte contre l’évasion fiscale (l’optimisation fiscale internationale), avec l’adoption de deux directives dites « ATAD » en 2016 et 2017[5] qui visent à transposer en droit de l’UE les nouveaux standards de l’OCDE (clauses anti-abus contre la diminution artificielle de l’assiette fiscale des grandes entreprises), 2/ l’échange automatique d’informations fiscales (avec une directive de 2011) et 3/ l’établissement d’une liste européenne des États et territoires non coopératifs.

Sur l’écologie, la directive sur les taux réduits de TVA adoptée en 2021 prévoit des évolutions dans un but environnemental, telles que l’extinction des taux réduits sur les énergies fossiles, les pesticides et engrais. La Commission européenne a également proposé en juillet 2021 la révision de la directive relative à la taxation de l’énergie afin de la mettre en conformité avec les objectifs du « Green Deal ».

Les perspectives sont multiples, avec tout d’abord la poursuite de l’objectif historique du marché intérieur : la révision de la directive sur les accises tabac pour encadrer la pratique des consommateurs d’aller acheter leur tabac de l’autre côté de la frontière et la révision du code de conduite de 1997 afin d’étendre le champ des mesures fiscales nationales soumises au code de conduite ; le projet d’harmonisation de l’impôt sur les sociétés (nouveau projet dit « BEFIT ») ; la poursuite de l’objectif de lutte contre la fraude fiscale avec le projet de directive sur les sociétés écrans et sur les échanges d’informations relatives aux revenus cryptoactifs. Il est à noter que l’objectif d’une directive mettant en œuvre le taux minimal effectif d’imposition sur les sociétés de 15% (« le pilier 2 » OCDE) n’a pas abouti à ce stade dans le cadre de la dernière présidence française de l’UE.

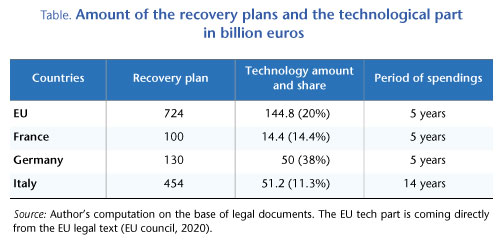

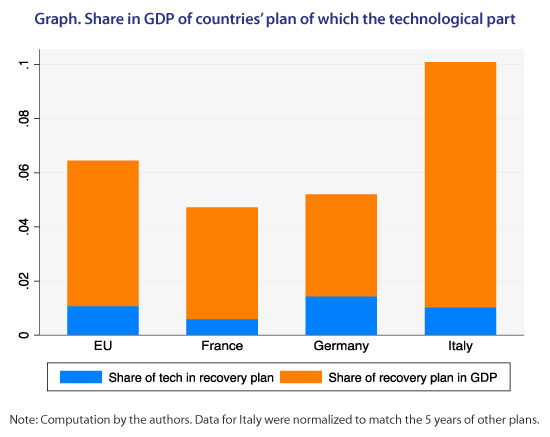

Enfin, on observe l’émergence de nouveaux objectifs, comme le financement de projets européens sur ressources fiscales propres, à la suite du plan de relance de 2020. Le Conseil européen de juillet 2020 a en effet décidé que la Commission européenne devra proposer des ressources fiscales propres pour financer le plan de relance (via une taxe sur le numérique, les transactions financières ou autres). Un accord interinstitutionnel sur les ressources propres a été entériné en décembre 2020.

Toutefois, le mode de décision à l’unanimité en matière fiscale (articles 113 et 115 TFUE) complique la donne. Par exemple, la Pologne et la Hongrie ont successivement bloqué l’adoption de la direction transcrivant l’objectif de l’OCDE d’un taux d’imposition minimum sur les sociétés de 15%. Des outils existent pour fluidifier le processus de décision, tels que la coopération renforcée, mais ils sont parfois lourds (l’enlisement du projet de taxe sur les transactions financières l’illustre). Enfin, le rôle du Parlement européen demeure faible : un simple avis sur les directives fiscales (qui toutefois influence les débats au Conseil) et l’adoption de résolutions (qui influencent les propositions de la Commission européenne). Le Parlement européen cherche ainsi à se doter de nouveaux outils comme l’idée d’un Observatoire européen de la fiscalité.

Sur la position de la France au sein de l’UE, la France soutient le principe d’une harmonisation fiscale et le passage à la majorité qualifiée en matière fiscale, une position qui est, sur le second point, très minoritaire au sein de l’UE. Beaucoup d’Etats membres jugent en effet légitime de jouer sur l’attractivité fiscale. Ils sont donc particulièrement attentifs aux effets potentiels des directives fiscales sur leurs modèles économiques. Malte et l’Estonie se sont montrés par exemple très rétifs à l’idée d’une imposition minimale sur les sociétés, de même que le parlement suédois vis-à-vis des directives fiscales, comme le montrent les débats publics lors des Conseils « Ecofin » sous présidence française.

________________________

[1] Article 34 de la Constitution de la Ve République : « La loi fixe les règles concernant : (…) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; (…) »

[2] Article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »

[3] Commission européenne, Plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance, 15 juillet 2020, COM(2020) 312 final.

[4] La contribution plastique est en vigueur depuis 2021, en vue de contribuer au remboursement du plan de relance européen. Chaque kilogramme de déchet d’emballage plastique qu’un Etat membre n’a pas recyclé lui coûte 80 centimes d’euros. (Cette règle vaut pour les dix pays les plus riches de l’UE, les autres bénéficient de réductions forfaitaires annuelles.)

[5] Directives UE/2016/1164 du 12 juillet 2016 et UE/2017/952 du 29 mai 2017 sur la lutte contre les pratiques d’évasion fiscale (dites « ATAD 1 » et « ATAD 2 »).