Henri Sterdyniak

Le 9 novembre 2020, dans la collection Policy Brief de l’OFCE, Christophe Blot et Paul Hubert ont publié un document intitulé : « De la monétisation à l’annulation de la dette publique, quels enjeux pour les Banques centrales ? ». Ils comparent les effets de l’assouplissement quantitatif (Quantitative Easing, QE) et de la monétisation des dettes publiques et concluent : « La monétisation serait probablement plus efficace que le QE pour la stabilisation de la croissance nominale ». Nous nous proposons ici de revenir sur cette conclusion, en développant trois points : le concept de monétisation n’a pas grand sens, dans une économie financière moderne où la masse monétaire est endogène ; la comparaison faite par les auteurs est faussée puisque, sous le nom de QE, ils analysent l’impact d’achats de titres publics par la Banque centrale, à politique budgétaire donnée, tandis que sous le nom de monétisation, ils incluent à la fois l’effet d’une politique budgétaire plus expansionniste et celui de l’achat par la Banque centrale de titres publics perpétuels à coupon zéro ; enfin, et surtout, ces titres perpétuels à coupon zéro auraient une valeur nulle, de sorte que ce que les auteurs nomment monétisation est équivalent à l’annulation des dettes publiques détenues par la Banque centrale, une opération comptable fictive, qu’ils critiquent à juste titre.

Faut-il rappeler la conjoncture

actuelle ? En 2020, les administrations françaises vont pouvoir émettre,

sans difficultés, pour environ 400 milliards d’euros de titres à un taux moyen

légèrement négatif ; elles vont garantir plus de 120 milliards de prêts

aux entreprises ; la dette publique va atteindre 120 % du PIB, sans aucune

tension sur les taux d’intérêt. En faire plus par une prétendue monétisation

n’est pas une question qui se pose réellement.

Définir

la monétisation

Faisons un

détour par rapport au texte sous-revue. Traditionnellement, on écrit qu’il y a

monétisation de la dette publique, si celle-ci est détenue sous forme

monétaire, soit à l’actif de la Banque centrale (en contrepartie de M0, définition

stricte de la monétisation), soit à l’actif du système bancaire (en

contrepartie de M3, définition large de la monétisation)[1].

Quelle est la signification concrète de la monétisation dans une économie

financière où la monnaie est endogène[2],

où la définition de la masse monétaire est floue, où la Banque centrale fixe le

taux de refinancement des banques et garantit le placement de la dette publique[3] ?

Supposons

donc que l’État fasse une politique expansionniste ; par exemple, qu’il verse

10 milliards aux ménages. La Banque centrale ne va pas imprimer 10 milliards de

billets supplémentaires, que les ménages ne voudraient pas détenir. Le Trésor

va créditer les comptes bancaires des ménages de 10 milliards, ce qui veut dire

que les banques auront 10 milliards de dépôts supplémentaires et donc que leur

refinancement à la Banque centrale pourra diminuer de 10 milliards (ou que leurs

dépôts auprès de la Banque centrale pourront augmenter de 10 milliards). Le

lendemain, le Trésor va émettre pour 10 milliards de titres. Ces titres seront

obligatoirement achetés par les Spécialistes en Valeur du Trésor (SVT), dont

c’est le rôle, d’autant plus qu’ils ont la garantie de pouvoir se refinancer

auprès de la Banque centrale. Les ménages choisiront de placer ces dix

milliards dans les divers placements disponibles ; par exemple, 1 milliard

de billets supplémentaires, 1 milliards de dépôts à vue, 2 milliards de dépôts

à terme, 2 milliards d’OPCVM monétaires, 2 milliards d’OPCVM obligataires, 2

d’assurances. Les SVT pourront donc placer 6 milliards de titres dans des OPCVM

ou des sociétés d’assurances ; les banques détiendront 4 milliards de

titres et recevront 3 milliards de dépôts supplémentaires ; elles pourront

diminuer de 1 milliard leurs réserves à la Banque centrale. La dette publique aura augmenté de 10

milliards, la masse monétaire au sens M0 aura

augmenté de 1 milliard, la masse monétaire au sens M1 de 3 milliards ;

au sens M3 de 6

milliards[4].

Le financement monétaire de la dette publique sera resté stable (si on

considère l’actif de la Banque centrale) ; il aura augmenté de 6 milliards

(si on considère la monnaie au sens M3). Il y a monétisation au sens large, mais pas au sens strict.

Que

signifierait un financement monétaire, au sens d’un financement par la Banque centrale ?

En mettant en œuvre un QE, celle-ci achèterait aux banques pour 10 milliards

d’obligations publiques sur le marché secondaire. Cela ne changerait rien a priori aux choix de placement des

ménages. Simplement, les réserves des banques augmenteraient de 10 milliards ou

leurs refinancements diminueraient de 10 milliards. La dette publique aura

toujours augmenté de 10 milliards, la masse monétaire M3 de 6

milliards. On peut dire que le financement monétaire de la dette publique a

augmenté de 10 milliards (si on considère l’actif de la Banque centrale, il y a

bien monétisation au sens strict) ou de 6 milliards (si on considère la monnaie

au sens M3).

L’impact

macroéconomique de la distribution de ces 10 milliards sera a priori le même, avec ou sans QE : il

dépendra de l’usage que les ménages feront ultérieurement de ces 10 milliards. La

Banque centrale fixe le taux d’intérêt du refinancement en fonction de l’inflation

et de l’activité ; ce taux n’augmentera que si la politique budgétaire

(ici, à travers l’emploi de ces 10 milliards) est inflationniste ou

expansionniste. Il n’y a guère de raison qu’un type de financement soit plus

inflationniste (ou plus expansionniste) qu’un autre. L’important, c’est la

dépense publique, pas la hausse de la masse monétaire. D’ailleurs, plus les

ménages épargnent, plus la masse monétaire (au sens M3) augmente,

plus l’effet expansionniste, donc inflationniste de la politique budgétaire est

faible.

Le QE, ou la

monétisation ainsi définie, ne réduit pas la dette publique ; il ne réduit

pas a priori le montant des intérêts

que l’État devra verser. Avec ce financement monétaire, la Banque centrale doit

verser des intérêts sur les réserves des banques ; l’État doit donc

continuer à payer des intérêts sur sa dette détenue par la Banque centrale[5].

Il y a,

cependant, quelques différences. Les réserves des banques seront plus élevées,

ce qui peut inciter les banques à développer leurs crédits ; c’est favorable si

effectivement la politique monétaire veut être expansionniste ; c’est dangereux

si le crédit s’emballe : le montant des titres publics détenus par la

Banque centrale ne doit pas fragiliser son contrôle de la distribution du

crédit.

L’ensemble « Banque

centrale + État » sera endetté en net auprès des banques, donc au taux du

refinancement des banques ou au taux de rémunérations des dépôts des banques à

la Banque centrale, et non plus à des taux monétaires ou obligataires. C’est en

fait pratiquement équivalent si les taux obligataires reflètent bien les taux

monétaires futurs, si le taux de rémunération des dépôts des banques est proche

du taux auquel l’État s’endette à court terme (comme le 16 novembre 2020, où le

taux des dépôts des banques à la Banque centrale est de -0,5%, tandis que l’État

émet des bons à 1 ans à -0,65%). Notons que l’on ne peut comparer le taux de

refinancement et un taux obligataire sans tenir compte de la différence de

durée des titres : une obligation à 20 ans à taux 0,3% pet sembler plus

coûteuse qu’un titre à 6 mois à -0,5% ; mais elle protège contre la

remontée des taux d’intérêt. Par ailleurs, si les taux d’intérêt sont nuls à l’instant

T, la Banque Centrale doit payer à leur prix de marché (supérieur à leur valeur

facial) des titres émis il y a 5 ans au taux 3% par exemple, de sorte que ces

titres lui rapportent bien 0% : Il n’a a pas de gain pour l’ensemble

« Banque centrale + État » à racheter d’anciennes obligations.

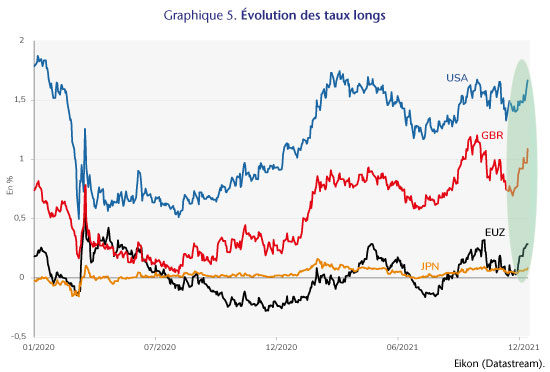

La Banque

centrale acquiert des taux longs en échange de dépôts à court terme. Elle

assume donc le risque de remontée des taux d’intérêt. En sens inverse, la

baisse de l’offre de titres longs peut provoquer une baisse des taux longs,

mais l’effet est sans doute faible (il n’y guère d’études empiriques qui

trouvent un lien entre le niveau des taux longs et celui de la dette publique).

Cette baisse pourrait développer la demande de crédit.

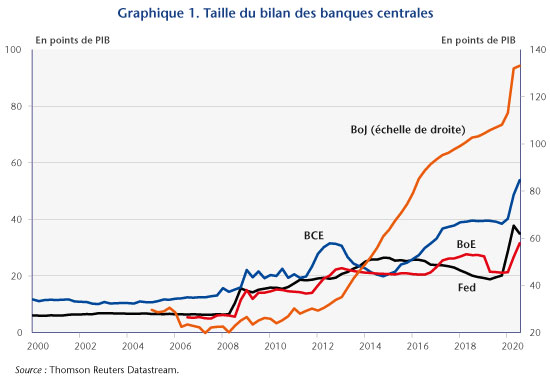

Par ailleurs,

l’achat de titres par la Banque centrale rappelle que les pays qui ont conservé

leur souveraineté monétaire (une dette publique libellée en leur monnaie,

garantie par leur banque centrale) ne peuvent pas être en situation d’être

obligés de faire défaut. Il évite donc les tensions sur les marchés financiers,

ce qui peut contribuer à faire baisser les taux d’intérêt de long terme. L’effet

est sans doute négligeable pour les pays où la garantie des dettes publiques

par la Banque centrale ne pose pas problème (États-Unis, Royaume-Uni,

Japon) ; il peut jouer pour les pays fragiles de la zone euro.

La Banque

centrale, garante de la monnaie, a en fait trois tâches : veiller à

l’équilibre macroéconomique en ciblant, en priorité, le niveau d’inflation, en

second lieu le niveau d’activité ; contrôler le système bancaire ;

assurer le financement des déficits publics et garantir la dette publique. Dans

ce dernier rôle, si elle ne peut financer une partie importante de la dette

publique, elle doit intervenir quand ce financement pose problème. La

monétisation (au sens strict) peut éviter que certains États aient des

difficultés ponctuelles à se financer, doivent payer des taux d’intérêt trop

élevés lors de certaines émissions.

Une définition spécifique, une proposition irréaliste

Les auteurs

introduisent une définition originale de la monétisation (page 2). Celle-ci

doit se traduire par « i) une économie d’intérêts payés par le gouvernement, ii) une création

de monnaie supplémentaire iii) de façon permanente et iv) pouvant

se traduire par un changement implicite de l’objectif des banques centrales ou

de leur cible d’inflation ». Mais nous venons de voir que la

monétisation, même au sens strict, ne réduit pas directement les intérêts payés

par l’ensemble « Banque centrale +État », même si elle peut le faire

indirectement en diminuant les taux d’intérêt sur les titres de long terme ;

qu’elle n’augmente pas directement la masse monétaire (mais, augmenter la

masse monétaire est-il un objectif ?). Par ailleurs, aucune opération

financière n’est permanente par nature. Déterminer si la Banque centrale

européenne (BCE) a changé d’objectif depuis 2008 ou si elle a seulement changé

de mode opératoire pour s’adapter à une nouvelle situation n’est guère possible.

De sorte que les auteurs n’ont aucun mal à montrer que le QE n’est pas une

monétisation selon leur définition, mais cette définition originale est-elle

pertinente ?

Page 11, les

auteurs proposent donc une vraie

monétisation : « Le gouvernement, en contrepartie d’un ensemble de

mesures budgétaires, émettrait une obligation perpétuelle à coupon zéro,

achetée par les banques commerciales. La dette n’aurait aucune obligation de

remboursement ou de paiement d’intérêt. La banque centrale achèterait ensuite

la dette aux banques commerciales, qui serait conservée dans le bilan. Ainsi,

à la différence du QE, la mesure est associée à une politique budgétaire qui

se traduit par des transferts monétaires directs en faveur de certains agents.

La dette émise n’est pas exigible et a pour contrepartie une création de

monnaie directement utilisable par les agents non financiers ». Trois

remarques s’imposent :

- La comparaison est faussée puisque les auteurs analysent le QE en

supposant que la politique budgétaire est inchangée tandis que, pour la

monétisation, ils analysent l’impact à la fois d’une politique budgétaire plus

expansionniste et de son financement par la Banque centrale. C’est un artefact,

que d’écrire, page 14 : « Puisque la monétisation s’accompagnerait

d’un transfert fiscal aux ménages ou aux entreprises, il en résulterait un

effet plus direct sur les dépenses, ce qui différencie cette stratégie de celle

du QE qui stimule la demande par son effet sur les prix d’actifs au risque

d’alimenter une bulle financière ». C’est oublier que les titres que la

Banque centrale achète par le QE ont eux-mêmes financé des dépenses publiques

qui, elles, ont un effet direct sur la demande de biens et services et sur la

masse monétaire.

- Les auteurs imaginent que le Trésor émettrait une obligation

perpétuelle à coupon zéro, que les banques achèteraient, mais la valeur de

marché d’une telle obligation (la somme actualisée des intérêts et du

remboursement) serait nulle. Peut-on imaginer que les banques commerciales,

puis la Banque centrale, accepteraient d’acheter pour 1 milliard (par exemple)

des obligations qui auraient certes une valeur faciale de 1 milliard, mais une

valeur de marché nulle ? Que la Banque centrale inscrirait dans son bilan

1 milliard pour une obligation de valeur nulle[6] ,

ce qui serait contraire aux principes de la comptabilité ?

- Le bilan de la Banque

centrale serait déséquilibré puisque la contrepartie de la détention de ces

obligations serait un endettement auprès des banques commerciales. Certes, cela

n’a guère d’importance aujourd’hui quand les taux d’intérêt sont nuls ou

négatifs, mais quand les taux d’intérêt augmenteront, la Banque centrale devra

payer des intérêts sur les dépôts des banques commerciales (ou perdra les

intérêts que paient les banques sur leur refinancement), ce qui diminuera son

profit et donc les dividendes qu’elle versera à l’État. Au final, l’État

supportera toujours la charge de son endettement. Il est donc erroné d’écrire,

comme les auteurs, page 14 : « Le titre obligataire serait non seulement

non remboursable mais ne porterait pas intérêt. Il réduirait certes les revenus

des banques centrales mais sa contrepartie serait également non rémunérée, ce

qui aurait donc peu d’incidence sur la solvabilité́ des banques centrales ».

En temps normal, les dépôts des banques

auprès de la Banque centrale sont rémunérés et le refinancement des banques leur

coûte, par définition, le taux du refinancement.

- La Banque centrale aurait donc un bilan déficitaire. Cette dette

devrait être répartie entre les actionnaires de la Banque centrales, donc les États

membres dans le cas de la BCE, de sorte que leurs dettes publiques ne

diminueraient pas.

Les auteurs écrivent,

page 11 : « La monétisation permet de mener une politique budgétaire

expansionniste sans accroitre la dette exigible ». Mais la dette publique

n’est pas exigible quand la Banque centrale et les banques commerciales

s’engagent à toujours la financer. A chaque période, l’État est assuré de

pouvoir refinancer la dette arrivée à échéance. Il n’est jamais obligé de la

rembourser effectivement. En sens inverse, les dépôts des banques commerciales

auprès de la Banque centrale pourraient se réduire si les banques se décident à

augmenter fortement leurs crédits.

Les auteurs

évoquent le risque d’inflation, heureusement pour le réfuter. Mais faut-il

encore en 2020, citer la théorie quantitative de la monnaie, même pour s’en

écarter ? Cette théorie n’a aucun

sens quand la masse monétaire est endogène, quand les agents peuvent arbitrer

entre la monnaie et des actifs non monétaires, quand la masse monétaire

contient en fait des actifs d’épargne, et pire de l’épargne contrainte. Le

risque inflationniste pourrait provenir d’un excès de demande provoqué par une

politique budgétaire trop expansionniste dans une situation de demande privée

dynamique par rapport aux capacités de production. Il n’y a aucun lien direct entre

l’inflation et la masse monétaire (d’ailleurs, laquelle : M0, M1, M2, M3 ?). Un

gonflement de la masse monétaire provoqué par la hausse, volontaire ou non, de

l’épargne des ménages n’est pas inflationniste. De plus, comme nous l’avons

montré dans la première partie, la monétisation de la dette publique ne fait

pas augmenter la masse monétaire. Il est erroné d’écrire comme les auteurs,

page 14 : « La monétisation vise à créer de la monnaie utilisable par

les agents non financiers ». C’est le déficit public (et, par ailleurs, le

financement des entreprises et des ménages) qui crée des actifs financiers, et

parmi ces actifs de la monnaie.

Les auteurs

accordent une trop grande importance au fait que les Banques centrales monétisent la dette publique, alors que

ce qui importe, c’est l’engagement des banques d’absorber tous les titres que

l’État voudra émettre et celui de la Banque centrale d’accepter ces titres pour

refinancer les banques. Ces engagements ne doivent pas être remis en cause sous

peine d’interdire au gouvernement de pratiquer la politique budgétaire de son

choix. Il ne nous semble pas pertinent d’écrire, comme les auteurs, page 15,

que les Banques centrales pourraient avoir « la possibilité de refuser de monétiser

une fraction trop importante de la dette, imposant des contraintes aux

gouvernements ». La Banque centrale doit garantir aux banques qu’elles

pourront toujours se refinancer auprès d’elle (sauf à provoquer une crise grave

comme en Grèce en 2015).

Certes, comme

l’écrivent les auteurs, la coordination des politiques budgétaires et

monétaires est nécessaire (mais, elle ne doit pas avoir comme objectif « de

monétiser les dépenses publiques ») : le gouvernement et la Banque

centrale doivent s’accorder sur le niveau objectif du couple production/inflation[7] ;

ils doivent s’accorder sur la manière d’atteindre ce niveau (taux d’intérêt

faible et excédent public ou déficit public et taux d’intérêt élevé), sauf dans

les périodes, comme en 2020, où des taux d’intérêt à leur minimum n’évitent pas

la nécessité de déficits public élevés.

Annuler les dettes publiques détenues par la BCE ?

Par contre, nous rejoignons les auteurs sur la critique de la

proposition de l’annulation des dettes publiques détenues par la Banque

centrale[8].

Cette proposition, ne modifiant les revenus et le patrimoine d’aucun agent

extérieur à l’ensemble « État-Banque centrale », n’aurait aucun

impact macroéconomique. Et la dette ainsi créée de la Banque centrale devrait

être répartie entre ses actionnaires. Le point étrange est que les auteurs ne

voient pas que cette proposition est totalement équivalente à leur proposition

de monétisation de la dette publique par émission de titres sans valeur que la

Banque centrale devrait absorber. Ainsi, écrivent-ils, pages 16 et 17, à propos

cette prétendue annulation : «

Les comptes publics ne sont donc pas affectés…Par ailleurs se pose la

question du bilan de la banque centrale, qui doit enregistrer une perte en

capital, et potentiellement des fonds propres négatifs en cas d’annulation de

dette… Ainsi, ce que le gouvernement « gagne » aujourd’hui en capital, il le

perd par des moindres revenus futurs », sans voir qu’annuler une partie de

la dette publique ou transformer des titres publics en « obligations sans

coupon, ni remboursement » est totalement équivalent.

La BCE a acheté environ 480 milliards d’euros de la dette publique

française durant ces dernières années. Le gouvernement français perdrait tout

crédit auprès d’elle, de ses partenaires ou des marchés financiers s’il lui

demandait, maintenant, d’annuler cette dette ou d’acheter à leur valeur faciale

des titres sans valeur. Ce n’est heureusement pas nécessaire quand la France

peut s’endetter, autant que besoin, à des taux nuls ou négatifs.

[1] Voir, par exemple, Catherine Mathieu et Henri

Sterdyniak (2019) : « On public debts in the Euro Area », Brussels Economic Review, 58.

[2] Le concept de monnaie endogène a été

introduit par Jacques Le Bourva (1962) :

« Création de monnaie et multiplicateur de crédit », Revue

Économique, 13(1). Il est implicite

dans tous les modèles où la Banque centrale fixe le taux du refinancement selon

ses objectifs macroéconomiques et refinance

sans limite les banques à ce taux.

[3]

La comparaison entre financement monétaire et obligataire d’un déficit public a

donné lieu à de nombreux travaux dans les années 1970. Voir, par exemple,

Blinder et Solow (1973) : « Does fiscal policy

matter ? », JPE,2(4). L’article

de Jérôme Creel et Henri Sterdyniak, (1999) : « Pour en finir avec la

masse monétaire », Revue économique,

50-3, reprend la problématique dans un modèle à monnaie endogène et montre que

la distinction n’a plus de sens.

[4]

Pour alléger le raisonnement, nous supposons que les ménages n’utiliseront ces

10 milliards que dans une période ultérieure. Pour un raisonnement identique

intégrant un bouclage macroéconomique, voir : Henri Sterdyniak

(2020) : “Public debts in times of Coronavirus”, EPOG Policy brief, n°11.

[5] Les auteurs écrivent cependant,

page 6 : « Le QE modifie bien la charge d’intérêts payée par le

gouvernement dans la mesure où les intérêts payés sur la dette publique à la

banque centrale reviennent au gouvernement, qui sont le plus souvent les

actionnaires des banques centrales. Celles-ci reversent donc une part de leurs

profits au gouvernement. Ainsi, du point de vue du bilan consolidé de l’État

(gouvernement et banque centrale), le gouvernement verse d’une main ce qu’il

reprend de l’autre ». Ils oublient qu’en achetant de la dette publique, la

Banque centrale voit diminuer le refinancement des banques (ou augmenter leurs

réserves) de sorte que ni elle, ni l’État ne font, au premier ordre, d’économie

d’intérêts. L’Etat verse moins d’intérêts aux banques, mais la Banque centrale

perd la rémunération du refinancement bancaire ou doit rémunérer les dépôts des

banques.

[6] Notons

que cela n’a rien à voir, au premier ordre, avec les spécificités de l’euro. Ni

la Réserve fédérale des États-Unis ni la Banque d’Angleterre n’accepteraient

une telle opération.

[7] Voir,

par exemple, Fabrice Capoen, Henri Sterdyniak et Pierre Villa (1994) : « Indépendances

des banques centrales, politiques monétaire et budgétaire, une approche

stratégique », Revue de l’OFCE,

50-1.

[8] Comme

proposé, par exemple, par Laurence Scialom (2020) : « Des annulations de

dette par la BCE : lançons le débat », Note de Terra Nova, avril. Voir notre note : Henri Sterdyniak (2020) :

“Public debts in times of Coronavirus”, EPOG Policy brief, n°11.