Près de la moitié des travailleurs proches du smic ne touchent pas la prime d’activité

Muriel Pucci, CES Université Paris 1 et OFCE Sciences Po

On peut lire sur le site solidarites.gouv.fr « La prime d’activité est destinée aux travailleurs aux ressources modestes. Versée chaque mois, elle a pour objectif de soutenir l’activité en complétant les revenus professionnels. Mensuelle, elle a pour but de soutenir leur pouvoir d’achat et de favoriser leur retour ou maintien dans l’emploi. Elle concerne les salariés, les travailleurs indépendants et les fonctionnaires âgés de 18 ans et plus. »

La prime d’activité est donc avant tout conçue comme un dispositif de soutien à l’activité : elle assure que le revenu disponible d’un foyer augmente lorsque les revenus d’activité s’accroissent de telle sorte qu’il soit toujours financièrement plus intéressant de travailler. Ciblée sur les travailleurs aux ressources modestes, elle est également instrument de lutte contre la pauvreté laborieuse. Mais il est trompeur de la présenter comme un complément de revenu professionnel qui serait substituable à une revalorisation des salaires. C’était pourtant le message du gouvernement en 2018, lorsqu’il annonçait la revalorisation de la prime d’activité : “Le salaire d’un travailleur au smic augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu’il en coûte un euro de plus pour l’employeur” (Emmanuel Macron, 10 décembre 2018).

Pourtant, d’après nos estimations, 45% des travailleurs dont le revenu professionnel mensuel moyen est proche du smic ne perçoivent pas la prime d’activité. Cela s’explique en partie par le non recours mais la principale explication repose sur son mode de calcul familialisé qui évalue la modestie des ressources du travailleur au niveau de son foyer.

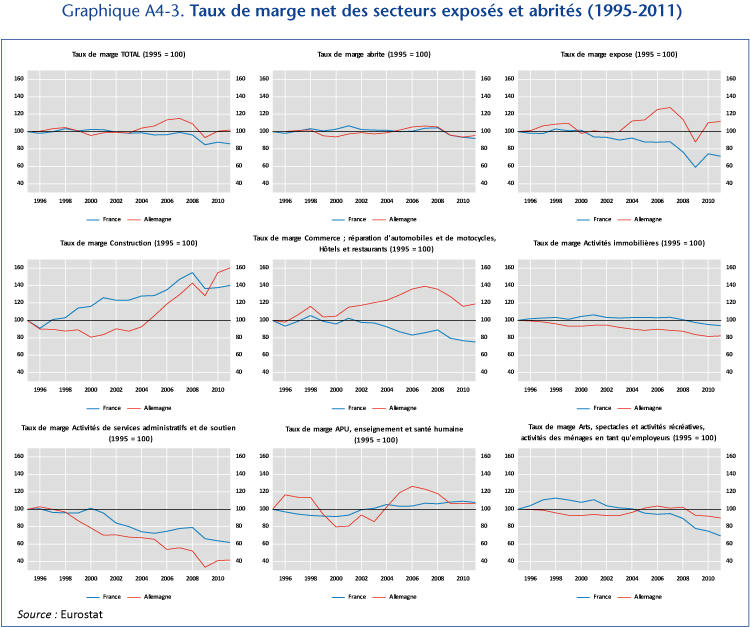

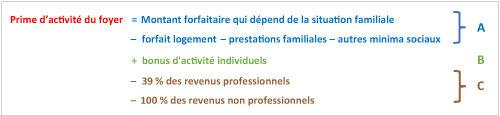

Au total, pour un travailleur à bas salaire, le fait d’être éligible ou non à la prime d’activité et le niveau du montant éventuellement perçu répondent à des logiques difficiles à comprendre. Aussi, est-il utile de repartir du mode de calcul de la prime d’activité[1] qui peut être résumé comme suit :

Le montant de la prime est donc la somme d’un montant forfaitaire net des autres prestations (A) et de bonus d’activité individuels (B)[2] dont on déduit une fraction seulement des revenus professionnels et l’intégralité des revenus non professionnels du foyer (C).

C’est donc une prestation familialisée qui tient compte à la fois de la situation conjugale du travailleur, du nombre d’enfants, du revenu du conjoint éventuel et de la nature (professionnelle ou non) de ce revenu. Au total, si l’on considère comme revenu du travail la somme du revenu professionnel et de la prime d’activité, on peut dire qu’un emploi rémunéré au smic rapporte plus ou moins selon la situation familiale.

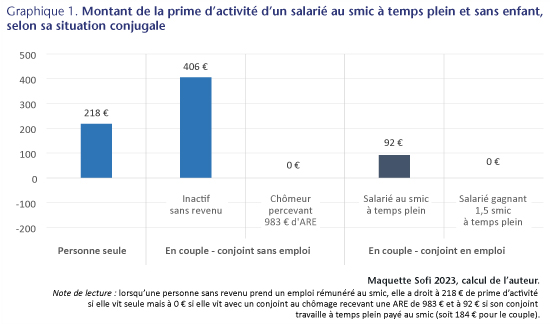

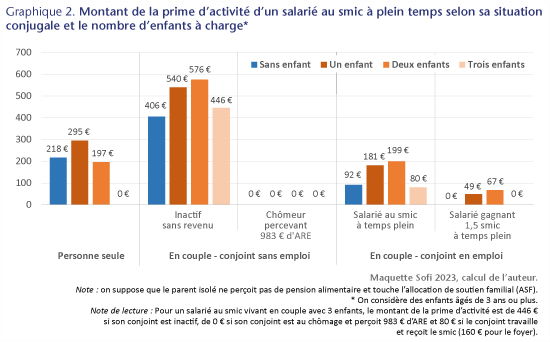

Pour comprendre comment ces modalités complexes de calcul jouent sur le montant de la prime d’activité dont peut bénéficier un travailleur rémunéré au smic à temps plein, nous verrons successivement le cas de travailleurs sans enfant (graphique 1) et celui de travailleurs avec un à trois enfants (graphique 2).

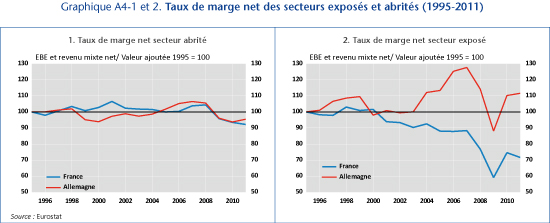

Un emploi au smic rapporte plus ou moins selon la situation conjugale et la nature des revenus du conjoint[3]

En 2023, une personne sans enfant rémunérée au smic (1 383 € net mensuels) a droit à 218 € de prime d’activité par mois si elle vit seule, 406 € par mois si elle vit en couple avec un conjoint inactif sans revenu propre, et rien du tout si elle vit en couple avec un conjoint au chômage percevant le montant moyen d’allocation de retour à l’emploi[4] (983 €/mois). Lorsque le conjoint travaille, l’emploi au smic procure 92 € de prime d’activité si ce conjoint a le même salaire mais la prime est nulle s’il gagne 1,5 smic[5].

La comparaison des primes d’activité perçues par les couples selon la situation du conjoint donne des informations complémentaires :

- dans un couple biactif avec deux emplois au smic, si l’un des deux tombe au chômage, c’est toute la prime d’activité du couple (2×92 €) qui est supprimée ;

- dans un couple mono-actif, l’un rémunéré au smic et l’autre sans revenu, si ce dernier prend un emploi au smic, la prime d’activité du couple passe de 406 € à 184 € ;

- le montant de prime d’activité du travailleur au smic est plus élevé si son conjoint gagne également le smic que s’il est au chômage rémunéré, alors même que son revenu est plus faible dans le second cas.

Ces résultats, qui illustrent la manière dont les revenus du conjoint et leur nature affectent le montant de la prime d’activité perçue par un travailleur au smic montrent bien que les employeurs ne devraient pas considérer que celle-ci peut se substituer à des revalorisations salariales pour les bas salaires.

Un emploi au smic rapporte plus ou moins selon le nombre d’enfants à charge

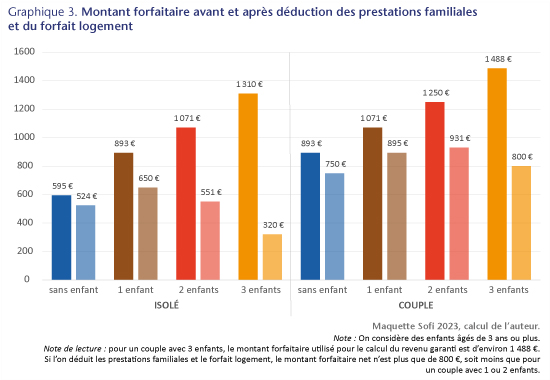

La prise en compte des enfants dans le calcul de la prime d’activité au niveau du smic rend compte de deux mécanismes aux effets contradictoires : d’un côté, le montant forfaitaire familial utilisé pour le calcul de la prime augmente avec le nombre d’enfants à charge[6] ; de l’autre côté, les prestations familiales perçues au titre des enfants à charge et le forfait logement, inclus dans la base ressource, réduisent le montant (A+B) duquel sont déduits les revenus pour le calcul de la prime (voir encadré). Il résulte de cette imputation des prestations sur le montant forfaitaire, un montant de prime très variable pour un ou une salarié(e) au smic selon le nombre d’enfants à charge.

Avec un emploi à temps plein au smic, un parent isolé avec un enfant qui ne perçoit pas de pension alimentaire touche une prime d’activité plus élevée qu’une personne seule. Avec 2 enfants, le montant de la prime est plus faible que pour une personne seule et le parent isolé ne perçoit pas de prime d’activité s’il a trois enfants à charge. L’impact des pensions alimentaires sur la prime d’activité a été largement étudiée (Périvier et Pucci, 2021[7]). Si le salarié au smic touchait une pension alimentaire plutôt que l’ASF, le montant de sa prime serait encore réduit, même pour une pension d’un montant équivalent à l’ASF (187 €/enfant).

Pour un travailleur rémunéré au smic qui vit en couple avec un conjoint inactif, le montant de la prime d’activité augmente avec le nombre d’enfants jusqu’au deuxième mais diminue de 130€ avec le troisième. On observe un profil similaire, mais avec des montants plus faibles, lorsque le conjoint est salarié. Dans un couple où les deux travailleurs gagnent le smic, le montant de la prime d’activité de chacun augmente de près de 40 € avec le premier enfant, 18 € avec le deuxième mais diminue de presque 120 € avec le troisième. Lorsque le conjoint est un peu mieux rémunéré (1,5 fois le smic), seuls les couples avec 1 ou 2 enfants peuvent prétendre à la prime d’activité. Enfin, quel que soit le nombre d’enfants, si le conjoint est au chômage et perçoit le montant moyen de l’ARE (983€), le salarié au smic ne peut pas percevoir de prime d’activité.

L’impact du nombre d’enfants sur le montant de la prime d’activité ne semble répondre à aucune logique et être un impensé de la prestation. Une autre interprétation serait que lorsqu’ils sont chefs de familles monoparentales avec 2 enfants ou plus ou de familles nombreuses, les salariés rémunérés au smic sont davantage aidés en tant que parents qu’en tant que salariés. Ces situations concernent particulièrement des mères pour lesquelles le travail est donc moins « payant » que pour les autres salariés au smic.

Il serait plus logique de dissocier les logiques de compléments de revenus d’activité, et de compensation de la charge d’enfant, de sorte que la part de l’aide sociale justifiée par la présence d’enfants ne dépende que du revenu du ménage et non du statut dans l’emploi des adultes. En ce sens, il serait cohérent que le montant de base de la prime d’activité ne dépende pas du nombre d’enfants, et que l’allocation permette le cumul avec les prestations familiales.

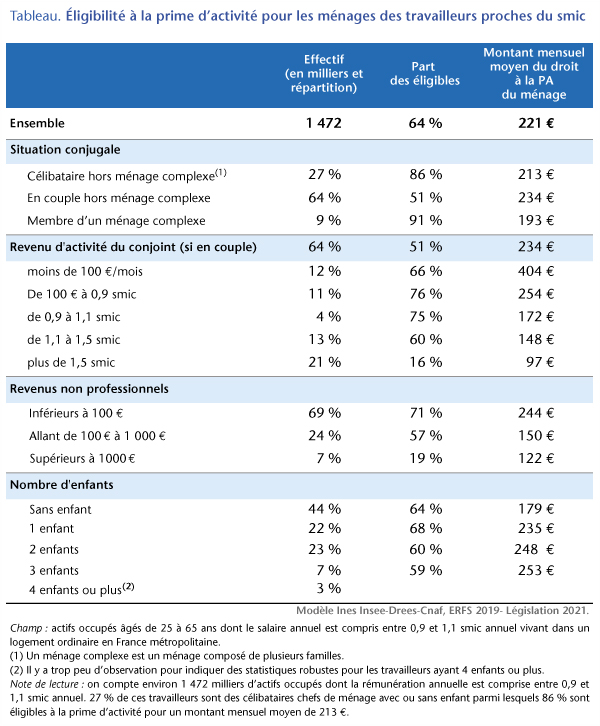

Seulement 64% de smicards éligibles à la prime d’activité et à peine la moitié de ceux qui vivent en couple

Le modèle de microsimulation INES développé par l’Insee, la Drees et la Cnaf permet de compléter l’analyse en estimant, au niveau des ménages et non plus des foyers Caf, la part des éligibles à la prime d’activité et le montant mensuel moyen de la prime à laquelle ils peuvent prétendre selon leur configuration familiale et leurs revenus. En effet, ce modèle simule les montants des principaux prélèvements et des prestations sociales pour un échantillon de ménages représentatif des ménages français[8]. La version du modèle utilisée ici simule la législation socio-fiscale de l’année 2019 à partir des revenus annuels des ménages[9]. Lorsqu’on considère des ménages réels, et non plus des cas types, il est impossible de repérer précisément dans les enquêtes portant sur les revenus des ménages, les travailleurs rémunérés au smic mensuel ou même au smic horaire. Le choix retenu ici consiste à sélectionner tous les travailleurs ayant gagné entre 90% et 110% d’un smic annuel, dénommés par la suite « travailleurs proches du smic ». Selon nos résultats, un peu moins des deux tiers d’entre eux sont éligibles à la prime d’activité. Le montant mensuel moyen de prime d’activité auquel les ménages de ces travailleurs peuvent prétendre est de 221 €. La part des éligibles au sein des travailleurs proches du smic, tout comme le montant moyen de prime auquel le ménage peut prétendre sont beaucoup plus faibles pour les travailleurs en couple, en particulier lorsque leur conjoint a une rémunération élevée. Lorsque le conjoint gagne plus de 1,5 smic, seulement 16% de ces travailleurs sont éligibles et pour un montant moyen inférieur à 100 €. La perception de revenu non professionnels (allocations chômage, pensions de retraite, pensions alimentaires…) ou d’autres prestations sociales réduit fortement la part des éligibles et le montant moyen du droit. Conformément aux résultats obtenus sur cas types, l’éligibilité augmente avec le premier enfant mais diminue ensuite avec le deuxième et le troisième. Les montants moyens auxquels les familles éligibles ont droit, en revanche augmentent avec le nombre d’enfants.

Dans l’ensemble, un peu moins des deux tiers des travailleurs proches du smic sont éligibles à la prime d’activité. Compte tenu du non-recours, ils ne sont que 55% à en bénéficier[10].

L’étude de l’éligibilité à la prime d’activité des travailleurs rémunérés au smic tend à montrer que ce dispositif rend soutenable socialement une vision du smic comme salaire « d’appoint », insuffisant pour vivre décemment, et qui serait complété soit par les ressources familiales (dont le revenu du conjoint), soit par une aide publique.

Encadré : Modalités de calcul de la prime d’activité

La prime d’activité, calculée au niveau du foyer Caf, vise à amener le revenu disponible du foyer au niveau d’un revenu garanti qui dépend de la situation familiale.

Revenu garanti du foyer = Montant forfaitaire qui dépend de la situation familiale

+ 61% des revenus professionnels + bonus d’activité individuels

Lorsque le revenu d’un foyer est inférieur à son revenu garanti, le montant de la prime comble l’écart :

Prime d’activité du foyer = Revenu garanti

– revenus professionnels – revenus non professionnels

– forfait logement – prestations familiales(*) – autres minima sociaux

La prime est versée si son montant est supérieur ou égal à 15 €.

On peut réécrire le montant de la prime comme suit :

Prime d’activité du foyer = (Montant forfaitaire qui dépend de la situation familiale

– forfait logement – prestations familiales – autres minima sociaux )

+ bonus d’activité individuels

– 39 % des revenus professionnels – 100% des revenus non professionnels

Avant déduction des prestations familiales et du forfait logement, le montant forfaitaire croît avec le nombre d’enfants. Après déduction, on constate que pour les parents isolés, le montant forfaitaire net augmente avec le premier enfant mais diminue ensuite avec chaque enfant supplémentaire. Pour les couples, le montant forfaitaire net augmente jusqu’au deuxième enfant et diminue ensuite.

(*) Certaines prestations familiales ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prime d’activité. C’est le cas de la majoration pour âge des allocations familiales, du forfait d’allocations familiales quand l’aîné des 2 enfants à 20 ans, de l’allocation de rentrée scolaire, de la prime de naissance, des prestations mode de garde, d’une partie de l’ASF et du complément familial.

[1] Voir encadré pour une explication plus précise.

[2] Pour chaque travailleur, le bonus augmente de 0 à 173 € pour un revenu professionnel allant de 0,5 à 1 smic et se stabilise au-delà.

[3] Les résultats ci-dessous ont été obtenus à l’aide de la maquette de simulation des transferts sociaux et fiscaux SOFI pour l’année 2023. Ils supposent que les ménages ont pour seuls revenus des salaires ou des allocations chômage.

[4] Plus généralement, dans un couple sans enfant, le travailleur rémunéré au smic à plein temps n’est pas éligible à la prime d’activité dès lors que les revenus non-professionnels de son conjoint (allocation chômage, pension d’invalidité ou de retraite…) dépassent 523€/mois.

[5] La prime d’activité s’annule lorsque le conjoint gagne un salaire d’au moins 1786 € (soit 1,32 fois le Smic).

[6] La présence d’un enfant âgé de moins de 3 ans modifie le montant du forfait car ces enfants ouvrent droit à des prestations spécifiques, comme l’allocation de base de la Paje ou la Prépare, et majore le montant forfaitaire pour les parents isolés. Il en résulte qu’au-delà du nombre d’enfants, leur âge influence aussi le montant de la prime d’activité pour un travailleur rémunéré au smic.

[7] Périvier H. et Pucci M., 2021, « Soutenir le niveau de vie des parents isolés ou séparés en adaptant le système socio-fiscal », Policy Brief OFCE, n° 91, 14 juin.

[8] Plus précisément, l’échantillon est représentatif des ménages vivant dans un logement ordinaire en France métropolitaine.

[9] La prime d’activité étant une prestations calculée chaque trimestre en fonction des revenus perçus les 3 mois précédents, le modèle Ines répartit les revenus annuels déclarés au cours de l’année à partir notamment d’informations sur le calendrier d’activité des travailleurs.

[10] Compte tenu des hypothèses d’imputation du non-recours dans le modèle Ines, il est délicat de définir la part des bénéficiaires selon les caractéristiques.