Brexit : au bord de la falaise

par Catherine Mathieu et Henri Sterdyniak

Le 23 juin 2016, les Britanniques avaient choisi de quitter l’Union européenne (UE). Le vote pour sortir avait recueilli 51,9% des voix contre 48,1% pour rester dans l’UE. Près de trois ans après le référendum, la sortie ne s’est toujours pas faite ; ses modalités restent controversées au Royaume-Uni ; les remainers militent encore pour un second referendum, qui annulerait le premier.

Le Royaume-Uni a choisi de respecter l’article 50 du Traité sur l’Union européenne, qui prévoit une sortie négociée de l’UE dans un délai de deux ans après l’activation de l’article, faite par le gouvernement britannique à la fin mars 2017. La négociation s’annonçait forcément difficile car les instances européennes voulaient éviter un accord avantageux pour le Royaume-Uni. Ainsi, le Conseil européen à 27 (article 50) du 27 avril 2017 [1] écrivait : « Un pays non membre de l’Union, qui n’a pas à respecter les mêmes obligations qu’un État membre, ne peut avoir les mêmes droits et bénéficier des mêmes avantages qu’un État membre ». Pour l’UE27, il s’agissait avant tout de préserver la construction européenne et les intérêts des États membres[2] afin que d’autres pays de l’UE ne soient tentés de suivre le chemin des Britanniques.

La négociation avait abouti en novembre 2018 à un accord de retrait et à une déclaration politique commune sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l’UE 27 (voir « Brexit : l’accord du 25 novembre »). La déclaration politique prévoit que de nouvelles négociations s’engageront immédiatement après la sortie pour préciser ces relations futures et que celles-ci mettront en place un « partenariat étroit, spécifique et équilibré ». Par ailleurs, compte-tenu de la nécessité reconnue par les deux parties de ne pas mettre en place de frontière physique entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, il a été acté qu’un filet de sécurité (le backstop) sera mis en place : le Royaume-Uni restera dans l’Union douanière et le Marché unique tant que n’aura pas été imaginé un dispositif permettant de concilier l’intégrité du Marché unique et l’absence de frontière. Cet accord n’a pas, jusqu’à présent, été ratifié par le Parlement britannique.

Depuis cet accord, les Britanniques sont partagés entre quatre grandes positions, dont la première peut elle-même se diviser en deux sous-groupes : les remainers, qui veulent rester dans l’UE, certains dans une UE libérale, d’autres dans une UE plus sociale ; les hard brexiters, partisans d’une sortie sans accord ; les partisans d’un Brexit négocié, qui acceptent l’accord de novembre 2018 et enfin ceux qui veulent renégocier l’accord. Aucune de ces positions n’a la majorité au Parlement britannique et chacune a une majorité contre elle. La situation est bloquée. Theresa May, qui avait appelé à voter pour rester dans l’UE en juin 2016, essaie de respecter la démocratie, à la fois le résultat du référendum de juin 2016, mais aussi le programme sur lequel le parti conservateur s’est présenté aux élections législatives de juin 2017 : « Brexit means Brexit », la sortie du Royaume-Uni du Marché unique et de l’Union douanière ; le « Take back control », c’est-à-dire la reprise du contrôle des frontières et des lois, que le Royaume-Uni n’ait plus à obéir à des règles définies par les instances européennes et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qu’il puisse en particulier contrôler son immigration. Mais que peut faire Theresa May entre sa volonté de respecter le vote des Britanniques, la position ferme de l’UE (ainsi Michel Barnier écrivait en décembre 2016 [3]: « Le Marché unique, les quatre libertés forment un tout, le « cherry picking » n’est pas une option », ce qui impliquait que la mise en cause de la liberté d’installation des travailleurs impliquait la sortie du Marché unique) et un parlement britannique divisé ?

Les remainers veulent rester dans l’UE ; ils réclament un second referendum, persuadés que les difficultés des négociations du Brexit feront que cette fois, le « remain » l’emportera. Le problème est qu’il serait peu démocratique que de ne pas respecter le vote pour la sortie du 26 juin 2016, de faire revoter les Britanniques jusqu’à ce qu’ils votent pour rester dans l’UE. Par ailleurs, le libellé de la question posée lors de ce referendum pose problème. Serait-ce « Voulez-vous que le Royaume-Uni reste dans l’UE ou en sorte ? » (ce qui ne permettrait pas de trancher sur les modalités de sortie) ? Serait-ce « Approuvez-vous l’accord de novembre 2018 ? » (ce qui ne permettrait pas de trancher entre rester et partir sans accord).

Pour certains remainers, le Royaume-Uni devrait reprendre sa place spécifique dans l’UE, en luttant pour que celle-ci se limite à un grand marché, en refusant toute harmonisation fiscale et sociale. Mais ce départ manqué laissera des traces ; l’influence britannique serait sans doute affaiblie. Il n’est pas certain que le Royaume-Uni pourra continuer à bénéficier du rabais sur sa contribution à l’UE et que puisse demeurer valable l’accord négocié par David Cameron en février 2016, pour un nouveau statut du Royaume-Uni dans une UE réformée, qui accordait aux Britanniques des garanties en matière de souveraineté nationale, de gouvernance européenne, de réformes libérales pour une compétitivité accrue de l’UE et de restriction temporaire de l’immigration des travailleurs en provenance de l’UE. Très vite, de nouveau, les Britanniques se sentiraient mal dans l’UE.

Pour les travaillistes remainers, rester dans l’UE est une garantie contre les libéraux britanniques. Les travaillistes estiment que l’UE assure que le Royaume-Uni maintienne un certain niveau de droits sociaux, insuffisant mais en tout cas plus élevé que si les partisans libéraux d’un Brexit dur l’emportaient. La gauche britannique pourrait participer au combat des forces progressistes pour changer l’Europe. Il y a pourtant une forte contradiction actuellement entre l’orientation de l’UE et le programme des travaillistes britanniques (relance économique, nationalisations dans les secteurs du rail, de l’eau, de l’énergie et des services postaux, développement de l’actionnariat salarié, hausse des salaires, hausse des dépenses de santé, de la construction de logement sociaux et de l’investissement public, reconstitution des droits sociaux, hausse des impôts sur les firmes multinationales et les plus riches, remontée du taux de l’impôt sur les sociétés). En fait, les partisans du remain sont eux aussi dans l’ambiguïté.

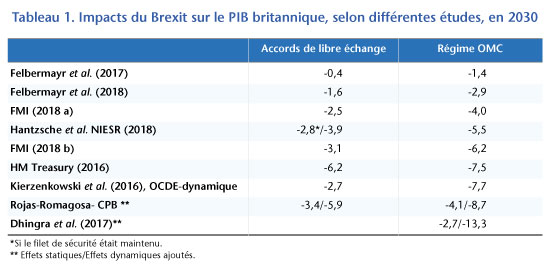

Les hard Brexiters sont prêts à sortir sans accord ; le Royaume-Uni pourra alors négocier ses futures relations avec l’UE sur une base égalitaire, comme l’ont fait la Canada ou le Japon. À court terme, ce ne serait pas le chaos annoncé ; des accords d’urgence (explicites ou implicites) permettront de maintenir la circulation des personnes, des trains, des avions, des marchandises, la reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifications, les droits des britanniques résidant dans l’UE et des citoyens de l’UE résidant au Royaume-Uni. Mais le risque est que cette sortie sans accord n’annonce un Brexit dur, une stratégie de dumping salarial, fiscal, social et réglementaire. Le Royaume-Uni pourrait chercher à « s’ouvrir vers le grand large », à négocier des accords commerciaux avec les pays tiers (les membres du Commonwealth), mais ceux-ci ne pourront compenser les pertes sur le Marché unique. Les entreprises étrangères hésiteront à investir au Royaume-Uni si elles ne sont pas certaines de pouvoir y exporter librement dans l’UE27. Le Royaume-Uni étant déjà l’un des pays où les marchés des biens et du travail sont le moins réglementés, un nouveau choc libéral n’aurait sans doute que peu d’impact. Enfin, cette stratégie ne correspondrait pas aux attentes des classes populaires qui ont voté pour le Brexit. L’impact économique de cette stratégie est difficile à prévoir (voir : Brexit : le jeu de la poule mouillée) : d’une part, la livre pourrait baisser, ce qui réduirait les pertes de compétitivité induites par les barrières tarifaires et non-tarifaires ; d’autre part, le Royaume-Uni choisirait sans doute de réduire les droits de douane pour les pays tiers de façon à ne pas avoir à les augmenter fortement sur les produits en provenance de l’UE, de ne pas introduire de barrières non-tarifaires, de ne pas installer de postes douaniers à la frontière avec la République d’Irlande, de sorte que c’est à l’UE27 qui reviendraient ces décisions. La dévaluation de la livre et la baisse des droits de douane sur les produits des pays tiers pourraient faire que les produits européens deviennent moins compétitifs au Royaume-Uni tandis que les produits britanniques exportés vers l’UE souffriraient certes de droits de douane plus élevés et de barrières non tarifaires, mais bénéficieraient de la dévaluation, de sorte que les coûts de l’absence d’accord, No deal seraient partagés entre l’UE27 et le Royaume-Uni.

Enfin, certains, parmi les travaillistes, souhaitent que le Royaume-Uni sorte de l’UE, mais que l’accord soit renégocié : le Royaume-Uni resterait définitivement dans le Marché unique ; il devrait continuer d’accepter la liberté de circulation des travailleurs et l’autorité de la CJUE ; il devrait appliquer les réglementations européennes et contribuer au budget européen, alors qu’il aurait perdu tout pouvoir à Bruxelles. D’autres proposent que le Royaume-Uni reste dans l’Union douanière, ce serait renoncer à l’ambition de s’ouvrir « vers le grand large ».

L’Accord de novembre 2018 reste ouvert ; à court terme, le Royaume-Uni demeure dans le Marché unique. À moyen terme, il devra choisir entre deux stratégies : soit s’abstraire des réglementations européennes, conclure des accords commerciaux avec des pays tiers et perdre l’accès automatique au Marché unique, soit appliquer les réglementations européennes pour garder cet accès. Cela sera tranché par des négociations ultérieures. On comprend mal dans ces conditions la position des travaillistes, en particulier de Jeremy Corbyn, qui votent contre l’accord, alors même que l’accord laisse la porte ouverte au Royaume-Uni pour rester dans le Marché unique ou l’Union douanière. Les travaillistes prétendent être capables de renégocier avec l’UE un meilleur accord que celui obtenu par Theresa May. Ils prétendent que le Royaume-Uni pourrait rester dans le Marché Unique et retrouver sa souveraineté dans les domaines qu’il souhaite, ce que l’UE a depuis le début des négociations explicitement refusé. Alors que l’UE refuse de rouvrir les négociations, les travaillistes votent contre le plan de soft brexit négocié par Theresa May, pour des motifs de politique intérieure : provoquer et remporter des élections générales. Cela n’est pas à la hauteur des enjeux posés par le Brexit. Au parlement britannique, il y a eu une majorité contre l’accord négocié par Theresa May, mais aussi une majorité contre une sortie sans accord, une majorité contre le Remain et une majorité contre tout autre projet compatible avec la position de l’UE. La sortie de l’UE met la démocratie britannique à rude épreuve.

L’UE est très vigilante contre la concurrence déloyale que pourrait faire le Royaume-Uni. Il est dommage qu’elle ne le soit pas contre le dumping fiscal de l’Irlande ou contre le dumping salarial de l’Allemagne. L’UE-27 a soutenu la République d’Irlande, sans rien lui demander en échange, en particulier en matière de lutte contre l’optimisation et la concurrence fiscales. Aucun pays, aucune force politique et sociale n’ont proposé de favoriser une sortie en douceur, pour ouvrir un autre cercle en Europe, de pays qui veulent bénéficier du marché unique, sans perdre leur souveraineté nationale, sans devoir aller vers « toujours plus d’Europe ».

Le Conseil européen du 21 mars 2019 a placé les Britanniques devant une alternative. Soit, accepter, avant le 29 mars l’accord de novembre 2018. Dans ce cas, le Brexit aurait lieu le 22 mai et s’ouvrirait alors une période de transition jusqu’à fin décembre 2020. C’est la solution de la sagesse puisque s’ouvriraient alors des négociations entre le Royaume-Uni et l’UE27 et que le Royaume-Uni pourrait définir sa position entre rester dans l’Union douanière et le Marché unique, s’engager dans un partenariat étroit avec l’UE27 ou conserver plus de liberté en matière d’accords commerciaux et de réglementation, mais ne plus avoir un plein accès au Marché unique. Soit, faire une autre proposition d’ici le 12 avril, sachant que l’UE27 refuse de rouvrir les négociations sur l’accord de retrait et que le RU devrait alors organiser les élections au Parlement européen des 23-26 mai prochains.

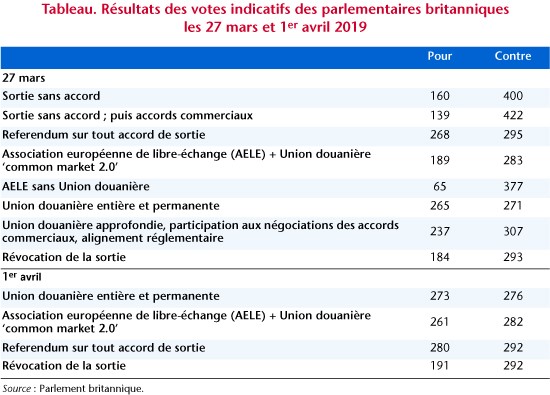

Le 27 mars, les parlementaires britanniques ont pris le contrôle de l’agenda parlementaire et voté sur huit propositions qu’ils avaient eux-mêmes élaborées.[4] Toutes ont été rejetées, très nettement pour la sortie sans accord ou pour rester dans l’UE (mais le total des partisans de ces deux solutions suffit à bloquer la sortie avec accord). Les propositions d’adhérer à l’AELE l’Association européenne de libre-échange (AELE) avec Union douanière (le modèle norvégien, présenté comme ‘common market 2.0’) ou sans Union douanière, ont recueilli peu de voix. La proposition d’une union douanière entière et permanente[5] proche de l’accord de novembre 2018, est celle sur lesquels les votes ont été les plus partagés (265 contre 271, tableau). Une proposition des travaillistes y ajoutait la participation du Royaume-Uni aux négociations commerciales de l’UE et l’alignement réglementaire ; elle n’est pas incompatible avec l’accord de novembre 2018, qui ne fait qu’annoncer l’ouverture de négociations pour un partenariat approfondi. Enfin, 268 parlementaires (contre 295) ont voté pour que tout accord de sortie soit soumis à referendum (avec le risque que l’union des partisans du Remain et du No Deal entraîne le refus).

Le 1er avril, quatre de ces propositions ont été de nouveau soumises au vote (tableau). Elles ont de nouveau été rejetées, bien que de justesse (3 voix d’écart) pour la proposition d’union douanière entière et permanente. C’est la proposition qui recueille le plus de suffrages chez les parlementaires, mais elle n’est pas majoritaire face aux remainers et aux partisans d’un Brexit plus tranchés

Le 29 mars, Theresa May avait annoncé qu’elle démissionnerait si l’accord de novembre était adopté au Parlement, afin d’obtenir le vote à la fois de ceux qui, parmi les conservateurs, souhaite qu’elle démissionne pour la remplacer dans la prochaine phase des négociations, par un hard brexiter et ceux qui peuvent espérer la remplacer par un brexiter plus conciliant. Le vote du 29 mars ne portait que sur l’accord de sortie et non sur la déclaration politique, ce qui aurait pu permettre de rallier aussi des travaillistes favorables à une sortie avec accord mais qui considèrent que la déclaration politique engage trop le Royaume-Uni sur ses relations futures avec l’UE et doit être renégociée. Mais l’accord de retrait a, de nouveau, été rejeté, par 286 voix contre 344. Il n’y a eu que 5 travaillistes pour soutenir l’accord, tandis que 37 conservateurs et les 10 députés du parti unioniste irlandais (DUP) ont voté contre.

Le 2 avril, Theresa May a déclaré qu’un report de la date de sortie au-delà du 12 avril serait nécessaire, mais qu’elle souhaitait que ce report soit de courte durée (avant les élections européennes de mai). Elle a appelé Jeremy Corbyn à discuter pour trouver une solution de compromis d’ici la fin de la semaine et proposer de nouveaux votes au parlement, dont le gouvernement respecterait le résultat. Le Royaume-Uni s’engagerait alors sans doute vers un Brexit doux, le maintien dans l’Union douanière, afin d’éviter une sortie sans accord le 12 avril. Reste à savoir si une majorité se dégagera au Parlement, qui permettrait à Theresa May de faire une proposition lors du Conseil européen exceptionnel du 10 avril. Dans le cas d’une sortie sans accord, tel que prévu dans l’article 50, il faudra organiser les relations entre le Royaume-Uni et l’UE27 par des dispositions unilatérales (pour le statut des résidents, la reconnaissance des normes et qualifications), des accords ponctuels (sur les conséquences financières de la sortie, les transports aériens et ferroviaires), et négocier un accord de libre-échange. L’alternative serait que le Royaume-Uni organise dans l’urgence des élections au Parlement européen et demande un délai pour organiser un referendum (dont nous avons vu les difficultés) ou des élections législatives (dont il n’est pas certain qu’elles dégagent une majorité pour un des projets en présence). Le risque est grand alors que cette situation pénible se prolonge…

[1] Voir : https://www.consilium.europa.eu/media/21749/29-euco-art50-guidelines-fr.pdf

[2] « L’avenir de l’Europe est bien plus important que le Brexit », propos de la chancelière allemande Angela Merkel, repris par Michel Barnier dans son discours au Comité économique et social européen le 6 juillet 2017 (http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1922_fr.htm?locale=EN).

[3] Voir : https://ec.europa.eu/info/news/introductory-comments-michel-barnier-2016-dec-06_en

[4] Précisons il s’agit de votes indicatifs, que le gouvernement n’est pas légalement tenu de suivre.

[5] Dans le texte soumis au vote : “A permanent and comprehensive UK-wide customs union with the EU”.

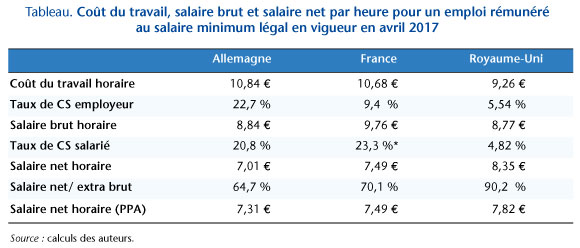

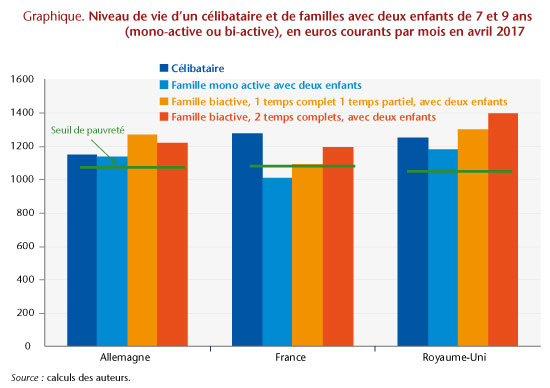

En ce qui concerne le revenu disponible, la comparaison de différentes configurations de temps de travail et de situations familiales met en évidence des logiques différentes dans les trois pays. En Allemagne, la logique sous-jacente est de protéger les familles de la pauvreté, quelles que soient les modalités de travail des parents. A contrario, en France, une famille avec deux enfants doit cumuler deux temps complets au SMIC pour échapper à la pauvreté, le système socialo-fiscal voulant inciter à l’insertion des femmes dans le marché du travail. La France est ainsi le seul des trois pays où une famille mono-active avec deux enfants dont l’un des parents travaille à temps complet au salaire minimum est en dessous du seuil de pauvreté monétaire (graphique).

En ce qui concerne le revenu disponible, la comparaison de différentes configurations de temps de travail et de situations familiales met en évidence des logiques différentes dans les trois pays. En Allemagne, la logique sous-jacente est de protéger les familles de la pauvreté, quelles que soient les modalités de travail des parents. A contrario, en France, une famille avec deux enfants doit cumuler deux temps complets au SMIC pour échapper à la pauvreté, le système socialo-fiscal voulant inciter à l’insertion des femmes dans le marché du travail. La France est ainsi le seul des trois pays où une famille mono-active avec deux enfants dont l’un des parents travaille à temps complet au salaire minimum est en dessous du seuil de pauvreté monétaire (graphique). Du point de vue de la position relative des salariés au salaire minimum par rapport à l’ensemble de la population, notre étude met en évidence la situation plutôt favorable du Royaume-Uni. Le niveau de vie y est comparativement élevé : toutes les familles considérées dans nos cas types ont un niveau de vie supérieur au seuil de pauvreté, de l’ordre de 30% pour une famille où les deux parents travaillent au salaire minimum à temps complet. Le gain à la reprise d’un emploi y est, comme en France, élevé, alors qu’il est bas en Allemagne dans toutes les configurations.

Du point de vue de la position relative des salariés au salaire minimum par rapport à l’ensemble de la population, notre étude met en évidence la situation plutôt favorable du Royaume-Uni. Le niveau de vie y est comparativement élevé : toutes les familles considérées dans nos cas types ont un niveau de vie supérieur au seuil de pauvreté, de l’ordre de 30% pour une famille où les deux parents travaillent au salaire minimum à temps complet. Le gain à la reprise d’un emploi y est, comme en France, élevé, alors qu’il est bas en Allemagne dans toutes les configurations.