Politique familiale : les enfants d’abord !

Par Henri Sterdyniak

Alors que la politique familiale française représente une réussite incontestable, le gouvernement Ayrault s’est donné comme objectif d’en réduire le coût, comme si l’investissement en faveur des enfants ne devait pas être la première des priorités du pays. Il fallait donc économiser 1,7 milliard. Ce devait être la contribution de la politique familiale à l’engagement de la France de réduire de 70 milliards les dépenses publiques.

1) Le document publié le 3 juin 2013 s’intitule « Pour une rénovation de la politique familiale », mais rénover cette politique aurait nécessité de s’interroger sur ses objectifs et ses résultats. La politique familiale a trois objectifs complémentaires :

– Sortir tous les enfants de la pauvreté. Or, le taux de pauvreté des enfants[1] est de 19,8 % en France en 2010 contre 14,2 % pour l’ensemble de la population. Il faudrait donc repenser le dispositif d’aide aux familles pauvres : soit revaloriser fortement la composante familiale du RSA, l’attribuer aux enfants de chômeurs, soit créer un complément familial pour les enfants de travailleurs pauvres avec un ou deux enfants.

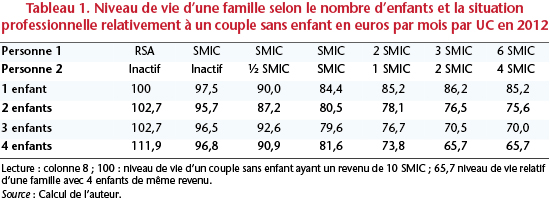

– Assurer un niveau de vie relatif satisfaisant aux familles avec enfants. Comme le montre le tableau, les familles avec enfants ont un niveau de vie plus faible que les couples sans enfant. Cette distorsion nécessiterait d’augmenter nettement les prestations familiales, de les indexer sur l’évolution des revenus (et non sur les prix), de traiter les familles de façon équitable en matière d’impôt sur le revenu (donc maintenir le quotient familial).

– Favoriser la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Ceci passe par l’instauration d’un service de garde des jeunes enfants gratuit et universel.

On le voit, atteindre pleinement les objectifs de la politique familiale nécessiterait plus de moyens (et pas moins).

2) Le document du gouvernement prétend que la branche famille a un déficit de 2,5 milliards. Mais ce déficit ne peut provenir d’une explosion du nombre d’enfants, du nombre de familles nombreuses ou d’une hausse des prestations. Au contraire, la baisse tendancielle du nombre de familles nombreuses, la stagnation du pouvoir d’achat des prestations, la stagnation des plafonds des prestations sous conditions de ressources fait que la branche dégage structurellement des excédents croissants. Le déficit vient du fait que, ces dernières années, l’Etat a progressivement prélevé 9 milliards sur la branche famille pour financer la branche retraite (lui mettant à sa charge l’Assurance Vieillesse des Personnes au Foyer et les majorations familiales de retraites, qui ne profitent pas aux enfants). Le déficit vient aussi du fait que la crise a fait perdre 2 milliards de ressources à la CNAF. Spontanément, le déficit aurait été comblé en 2019.

3) Le document du gouvernement prétend que « les ménages les plus aisés sont favorisés car ils cumulent des allocations familiales et d’importantes réductions d’impôt ». Nous ne savions pas qu’avoir des enfants était maintenant une niche fiscale à combattre. Non, les allocations familiales sont très faibles par rapport au coût effectif des enfants ; le quotient familial ne fait que tenir compte de la taille de la famille pour le calcul de l’impôt. Comme le montre le tableau 1, une famille nombreuse aisée a toujours un niveau de vie nettement inférieur à celui d’un couple sans enfant de même revenu : elle n’est pas favorisée, bien au contraire.

4) Le gouvernement prétend que la saisine du Haut Conseil de la Famille (HCF) a permis d’associer partenaires sociaux, experts et associations familiales à la réflexion, en omettant de préciser que « la plupart des membres du HCF » ont contesté l’objectif même de la réforme.

5) Heureusement, le gouvernement s’est rendu compte qu’il était impossible de faire baisser le niveau des allocations familiales selon le revenu de la famille car cela aurait imposer un surcroît de travail important aux agents de la CNAF (de suivre en temps réel le revenu de toutes les familles), avec des questions insolubles pour les familles recomposées, tout ceci pour distribuer des sommes ridiculement faibles aux familles des classes moyennes (32 euros par mois pour 2 enfants, 73 euros pour trois enfants). Rajoutons que cela mettait en cause le principe républicain fondateur de la protection sociale : « Chacun contribue selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins ». Le système de cotisations à la française est déjà très redistributif puisque les plus bas salaires bénéficient d’exonérations de cotisations sociales tandis que les cotisations maladie et famille ne sont pas plafonnées et que des prélèvements sociaux portent sur les revenus du capital. Il faut éviter de faire évoluer le système français basé sur l’universalité vers un système à l’anglo-saxonne, basé sur l’assistance, où ceux qui payent ne sont jamais ceux qui reçoivent, ce qui prive le système de l’adhésion des classes moyennes et favorise la baisse continuelle du niveau des prestations.

6) Le document du gouvernement assimile le quotient familial (QF) à un avantage fiscal croissant avec le niveau du revenu. C’est une erreur. Le QF n’est pas une aide financière arbitraire aux familles qui augmenterait avec le revenu, ce qui serait évidemment scandaleux. Le quotient familial ne fournit aucun avantage spécifique aux familles ; il garantit seulement que le poids de l’impôt est le même pour des familles de taille différente, mais de même niveau de vie. La réduction d’impôt induite par la présence d’enfants correspond uniquement à la baisse du niveau de vie induite par cette présence.

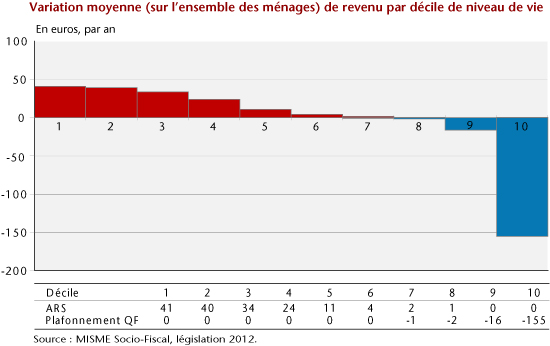

7) Le gouvernement réduirait donc une première fois le niveau du plafond du QF, d’abord de 2 336 euros à 2 000 euros en 2013, puis de 2 000 euros à 1 500 euros, en 2014. Les familles avec deux enfants seront perdantes à partir de 5 850 euros de revenus par mois, la perte atteignant 139 euros par mois au-delà de 6 430 euros (2,4 % du revenu). Pour celles avec 3 enfants, la perte atteint 278 euros par mois (3,9 % du revenu). Pour celles avec 4 enfants, 417 euros (4,9 % du revenu).

8) Autant il est légitime d’améliorer la redistributivité du système fiscal en luttant contre les niches fiscales injustifiées, contre l’optimisation ou la fraude fiscale, en modifiant le barème, autant il ne l’est pas en surtaxant les familles nombreuses bi-actives où les parents subissent de lourdes contraintes (horaires ou financières) pour élever leurs enfants relativement à leurs collègues sans enfants. La France a besoin d’enfants à tous les niveaux de revenus. Pénaliser ces familles de cadres biactifs n’est ni justifié, ni souhaitable.

9) Le quotient conjugal n’est pas plafonné. Est-il légitime qu’une veuve avec un étudiant de 22 ans à sa charge paie, du fait du plafonnement du QF, plus d’impôt qu’un homme de 50 ans qui aurait épousé une jeune femme de 22 ans ?

10) Le plafond du QF ne devrait pas être arbitraire. Il devrait reposer sur une évaluation du coût de l’enfant. Le revenu médian annuel en 2013 devrait être de l’ordre de 20 430 euros par unité de consommation. Comme un enfant représente en moyenne 0,35 unité de consommation, son coût médian est de l’ordre de 7 150 euros par an, dont 768 sont pris en charge par les allocations familiales (pour une famille de deux enfants). Pour un taux d’imposition de 41 %, ceci justifie un plafond de 2 600 euros (41 %* (7 150-768)). Il n’était pas légitime de baisser le niveau du plafond. En tout état de cause, plafond devrait être indexé sur le revenu moyen.

11) Certes seulement 12 % des ménages sont touchés par cette baisse du plafond, mais le plafond ne sera pas indexé sur l’évolution des revenus, de sorte que progressivement, la part des ménages touchés augmentera.

12) Compte-tenu de la suppression des réductions d’impôt pour frais de scolarité, les impôts des familles augmenteront de 1,3 milliard. Ceci est peu compatible avec l’engagement du gouvernement de ne plus augmenter les impôts.

13) La PAJE sera réduite de 17 euros par mois pour toutes les familles et de 100 euros par mois pour 12 % des familles. Certes, le complément familial sera augmenté de 50 % en cinq ans pour les allocataires les plus pauvres (moins de 2 109 euros avec 3 enfants), soit 90 euros de plus par mois. Certes, l’allocation de soutien familial sera augmentée de 25 % en cinq ans, soit 22,5 euros de plus par mois. Ceci va dans le bon sens. Mais le gouvernement ne généralise pas le complément familial aux familles de travailleurs pauvres avec 1 ou 2 enfants (qui sont quelque peu les oubliés du système, voir tableau).

14) Le gouvernement n’annonce pas que toutes les prestations familiales et le RSA seront désormais indexés sur le revenu médian, ce qui éviterait la dégradation tendancielle du niveau de vie relatif des familles.

15) Le gouvernement prétend, page 15, que seront dégagés, à l’horizon 2 017, 2 milliards supplémentaires pour les services aux familles (100 000 places de crèches, 100 000 enfants de plus accueillis par des assistantes maternelles, 75 000 enfants de 2-3 ans en maternelle, activités péri- et extra-scolaires). Le bilan de la rénovation devrait donc être une hausse de 300 millions des dépenses pour les familles. Mais ces 2 milliards sont bizarrement oubliés dans le tableau récapitulatif, page 19, où ne figurent que le 1,3 milliard d’impôt supplémentaire et la baisse nette de 0,4 milliard des prestations, soit les 1,7 milliard d’économies. En fait, ces 2 milliards étaient déjà prévus dans les projections de la CNAF. Ils étaient déjà financés par la baisse tendancielle du montant des prestations familiales.

16) Oui, malgré ses réussites (un taux de fécondité satisfaisant et un fort taux d’activité des femmes de 18-50 ans), la politique familiale française reste à rénover. La ponction sur les ressources de la banche « Famille » doit cesser pour permettre de financer une importante revalorisation des prestations familiales, en particulier celle du complément familial pour toutes les familles et celle de la composante « enfant » du RSA, l’attribution de celle-ci aux enfants de chômeurs. Les prestations familiales et le RSA devraient être indexés sur les salaires. La France a besoin d’un grand service public gratuit et universel de garde de la petite enfance. Il est préférable d’aider les enfants et les adolescents en difficulté scolaire ou sociale, faire un effort massif (en matière d’éducation, mais aussi d’équipements collectifs et sociaux) dans les zones où le pourcentage d’enfants issus de l’immigration est important. La France doit se donner des objectifs ambitieux de réduction du taux de pauvreté des enfants et d’augmentation des places en crèches afin de donner à chaque enfant le maximum de chance d’épanouissement. Opposer la nécessité d’équipements collectifs à celle d’un niveau de vie satisfaisant des familles n’est pas pertinent. Cet effort doit être payé par l’ensemble des contribuables (et pas seulement par les familles). Il est contraire à l’équité et à la cohésion sociale de prétendre le financer soit par la mise en cause de l’universalité des prestations sociales soit par la baisse du plafond du quotient familial.

[1] La part de la population en dessous du seuil de 60 % du revenu médian par unité de consommation.