Déficit des retraites ou déficit de travail ?

Par

A l’occasion de la publication de son dernier rapport, le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) a abaissé son hypothèse de productivité du travail, passée de +1% à +0,7% par an. Ce changement est justifié par une volonté de cohérence avec l’hypothèse retenue par la Cour des Comptes, celle-ci la jugeant plus réaliste1 .

1 Cour des Comptes (2025) Situation et perspectives du système de retraites, Février.

Cette révision a naturellement pour effet de détériorer le solde du système de retraites, puisque la richesse produite par actif progresserait moins vite qu’anticipé jusqu’à présent, cet effet s’ajoutant au déclin de la population d’âge actif.

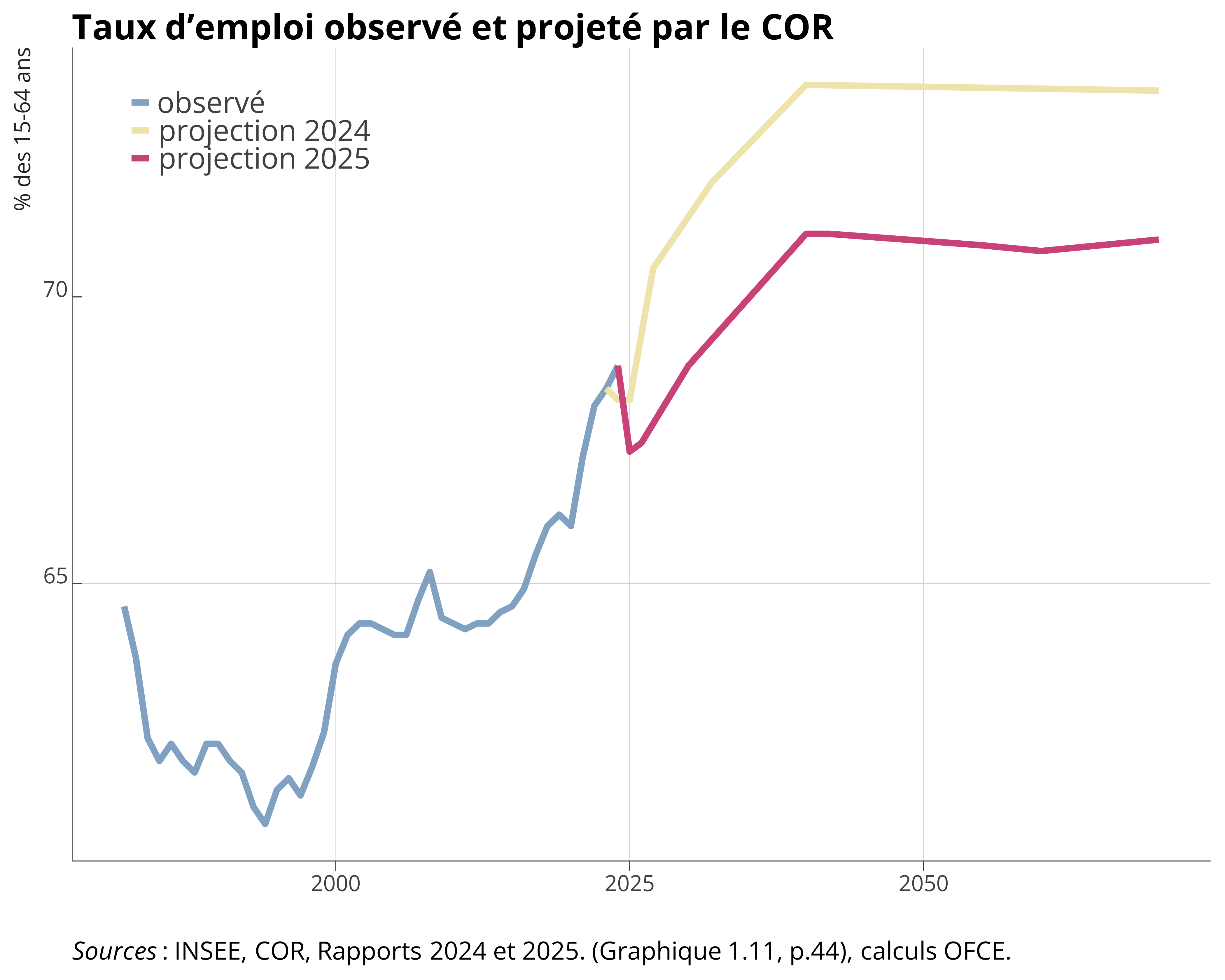

Cette hypothèse phare en occulte d’autres qui auraient méritées d’être explicitées, car elles ne sont pas moins cruciales. Nous nous concentrons ici sur le taux d’emploi fortement revu à la baisse :

A court terme : après une décennie de croissance, le taux d’emploi des 15-64 ans est passé de 63,7% en 2014 à 68,8% en 2024. Le COR voit le taux d’emploi replonger brutalement de 1,5 point en 2025, entrainant la destruction d’environ 660 000 emplois cette année (–2,2%)2 . Cette baisse est beaucoup plus forte que ne le prévoit le consensus actuel des instituts de conjoncture (par exemple –111 000 pour l’OFCE, environ –60 000 pour la Commission européenne et plus récemment –42 000 pour l’Insee). Cette prévision est aussi aux antipodes de celle du Rapport d’avancement annuel (RAA) transmis à Bruxelles qui prévoit une stabilité de l’emploi cette année. Le taux de croissance du PIB étant conventionnellement celui retenu dans le RAA (+0,7%), le COR devrait donc observer une croissance de la productivité avoisinant +3% en 2025, choc qui n’apparaît pas dans le rapport (où la productivité croît aux alentours de +0,8% en 20253 ).

A long terme : la cible de taux d’emploi des 15-64 ans projetée par le COR à partir de 2040 est abaissée de 73,8% dans la projection 2024 à 71% dans l’exercice de cette année4 . Une révision considérable qui supprime 800 000 emplois en rythme de croisière dans ces tranches d’âge par rapport à l’hypothèse retenue en 2024. Partant d’un niveau de 67,3% en 2025, le taux d’emploi retrouverait en 2030 son niveau de 2024 (68,8%), puis grimperait lentement jusqu’à son niveau de croisière de 71% à partir de 2040. Cette hausse proviendrait quasi exclusivement du taux d’emploi des seniors5 .

2 Cour des Comptes (2025) Situation et perspectives du système de retraites, Février.

3 COR Rapport 2025 cf. Fig. 1.9 p.41

4 On peut voir dans la Fig. 1.7 p.37 que le taux d’emploi des 65+ augmente mais le taux d’emploi toutes tranches d’âge confondues n’est pas publié.

5 COR Rapport 2025 cf. Fig. 1.7 p.37

Dans un contexte de diminution de la population active, ces projections et plus encore les révisions qu’elles subissent, sont étonnantes à plusieurs égards :

La cible de 73,8% retenue dans le précédent rapport était déjà bien peu ambitieuse sachant que 12 pays européens étaient déjà à ce niveau en 2023. En 2024 le taux d’emploi dans l’UE était de 70,8%, et 18 pays étaient déjà au-dessus de 71%.

Le passage à une productivité réduite dans le scénario central, c’est-à-dire à une croissance plus riche en emplois, aurait logiquement pu être la conséquence d’un taux d’emploi plus élevé grâce aux réformes structurelles accomplies ou qui restent à mettre en œuvre pour stimuler l’offre et la demande de travail. Or c’est le contraire qui se produirait : moins d’actifs au travail, moins productifs.

Cette morne ambition de taux d’emploi évoque en creux une France déclinante, n’espérant pas mieux qu’une croissance molle, sans réelle volonté de mobiliser sa main d’œuvre en âge de travailler à l’exception des seniors. Elle sous-tend soit que la demande de travail des entreprises serait contrainte par une appétence très faible au travail des personnes d’âge actif (le taux d’activité est aussi revu à la baisse de 1,4 point), soit que cette demande de travail serait anémique parce notre pays n’aurait pas trouvé le moyen de redynamiser son économie.

Ces hypothèses détériorent mécaniquement le solde du système des retraites. Un taux d’emploi plus élevé induirait en effet un PIB plus élevé : de par la manière dont le COR calcule les recettes, la trajectoire de ces dernières serait inchangée en points de PIB, mais le niveau de la production étant alors plus élevé les dépenses de retraites seraient amoindries de près de 0,4% du PIB6 .

6 COR Rapport 2025 cf. Fig. 2.12 p.82

Le rapport du COR ne propose malheureusement pas de variante intégrant une hypothèse de taux d’emploi plus élevée, ne serait-ce qu’inchangée par rapport à celle publiée en 2024. D’autant qu’à cette perspective d’une France qui travaillerait peu s’ajoutent des hypothèses troublantes mais non documentées : par exemple la diminution à venir de la durée des carrières validées (de 39,3 à 38,1 ans dans les vingt années à venir ) alors même que le nombre d’heures travaillées durant ces carrières va fortement diminuer ; ou encore l’allongement de plus de 3 ans de la durée des retraites à l’horizon de la projection (de 23,6 à 26,6 ans ). Mi-hypothèses mi-résultats ces facteurs dégradent aussi le solde des retraites (des variantes seraient là aussi utiles) mais soulèvent aussi des problèmes d’équité intergénérationnelle d’autant plus importants à souligner qu’ils sont à rebours de ceux habituellement mis en avant.

Le rapport du COR nous projette donc dans une France qui travaillera moins, beaucoup moins, sans nous expliquer pourquoi. Il est évident que dans ces conditions il sera difficile de financer les retraites, et bien plus largement encore le train de vie de la Nation. Le côté positif de cette lecture est qu’elle permet de s’extraire de l’insoluble équation des leviers traditionnels rappelés par le rapport (hausse des cotisations, baisse des prestations, recul de l’âge minimum d’ouverture des droits), car elle met en évidence des voies de réforme plus simples et équitables qui auraient pour effet de stabiliser la quantité de travail et la contributivité d’une génération à l’autre.